Capitaine

YVES LACLAVÈRE

(1908

-2003)

Liens :

Yves LACLAVERE (ci

dessus)

Jean Louis LACLAVERE (ci-dessous)

|

|

Les textes suivants présentent un intérêt tout particulier et

sont un exemple frappant de ce « devoir de

mémoire » qui devrait s’imposer à tous. Yves LACLAVÈRE les a rédigés en 1994, à l’âge de 86 ans, sur un

petit ordinateur Atari, lors d un séjour en maison

de retraite. Ils ont été retranscrits par son fils Jean-Louis (Ecole des

Pupilles de l’Air - 1955) dans leur forme originale. |

Ma Guerre

1939 -

1940 : Mobilisé en Algérie et en Tunisie dans la drôle de guerre comme

lieutenant commandant d'une Compagnie de l'Air, je n'ai rien de particulièrement intéressant à signaler.

1941 –

1945 : Nous sommes la mémoire du passé. Puisqu'on me demande de témoigner,

voici mon témoignage :

En août 1941,

fonctionnaire en Algérie et en ma qualité d'officier de réserve de l'Armée de

l'Air, j'ai été

Ce fut l'origine

lointaine des Forces Françaises Combattantes, F.F.C., dont le rôle a été assez

comparable à celui des F.F.L. et des F.F.I.

Il s'agissait

pour l'Algérie d'alors, d'utiliser au mieux cette main d'oeuvre

disponible qui pouvait être utile à l'économie générale tout en assurant sa

protection contre les exigences des commissions d'armistices allemandes et du

gouvernement espagnol.

Dans ce but, il a

été créé, entre autres, un Groupement de Travailleurs Etrangers Démobilisés du

Sud Oranais (T.E.D.S.O.) dans la région de Colomb-Béchar, divisé en groupes

selon la ou les origines ou les nationalités. J'ai été désigné pour

l'encadrement et l'administration d'un de ces groupes et en ai assuré plusieurs

intérims, dès le début de septembre 1941, et jusqu'à peu après le 8 novembre

1942, date du débarquement des Alliés en Afrique du Nord, j'ai été affecté à

l'encadrement et à l'administration dans le sud algérien, de ces hommes de

nationalités diverses démobilisés, considérés comme indésirables par le régime

de Vichy dans le nord de l'Algérie.

C'étaient :

1 - des anciens

légionnaires ayant effectué plus de quinze ans de service, pour la plupart de

nationalité allemande ou autrichienne,

2 - des engagés

volontaires étrangers pour la durée de la guerre en général, jeunes ou assez

jeunes, juifs, étudiants, de professions libérales, enseignants, commerçants,

médecins, scientifiques, ingénieurs, artisans ou cadres et ouvriers qualifiés,

etc. tous émigrés d'Europe centrale, obligés de fuir les régimes nazis.

Réfugiés en France, pour eux, la vie était devenue intenable après la débâcle

de 194O. Beaucoup avaient passé la Méditerranée et trouvé un asile précaire en

Algérie,

3 - un contingent

de militaires polonais démobilisés ayant servi à côté de l'armée française en

1939-40,

4 - des

républicains espagnols communistes ayant fui le régime du général Franco et

réfugiés en A.F.N.,

5 - des

personnalités étrangères âgées ou inaptes à certains travaux et à la charge de

la société.

Ces personnels

étaient recherchés par les commissions d' armistice pour être récupérés et

envoyés en Allemagne dans des usines de travail forcé pour la guerre ou dans

des camps d'extermination.

L'Espagne

franquiste réclamait la tête de révolutionnaires considérés comme des opposants

au régime en place ou communistes.

Bien entendu, ils

n'étaient, ni prisonniers, ni internés, libres de leurs mouvements dans les

régions où ils étaient, en principe, astreints à résidence. L'administration du

Gouvernement Général de l'Algérie leur assurait l'hébergement, la nourriture

dans les limites du rationnement et l'habillement civil, contre un prélèvement

sur leur salaire, lorsqu'ils avaient un emploi rémunéré. Les malades ou les

inaptes étaient complètement pris en charge par l'Administration.

Voici, pour

mémoire et l'anecdote; deux cas particuliers :

- un ancien chef

d'orchestre juif du grand théâtre de Bordeaux, placé dans la musique de la

Légion Etrangère de Saïda dont pratiquement, il était devenu le chef ; il fut

même l'organiste des offices dominicaux à l'église de Saïda.

- un éminent

médecin chirurgien et gynécologue, juif autrichien, placé comme infirmier à

l'hôpital de Saïda, y a assuré dans de bonnes conditions la direction médicale.

Les autres, en

fonction de leurs compétences professionnelles, occupèrent la plupart des

emplois de maîtrise ou d'encadrement et d'ouvriers qualifiés dans une mine de

charbon à Kénadza et dans la construction de la voie

d'une ligne de chemin de fer qui devait s'appeler le Méditerrannée-Niger

et dont 150 kilomètres ont été mis en service avant le débarquement allié de

novembre 1942.

Et puis voici

comment, dans le cadre de mes attributions, (et toujours pour l'anecdote), j'ai

été amené à monter une petite affaire de fabrication d'espadrilles. Il s'agissait

d'occuper des hommes âgés, inaptes à certains travaux en entreprises et à qui

il fallait donner une occupation pouvant leur permettre de préserver leur

dignité en leur faisant gagner assez d'argent de poche pour satisfaire certains

besoins élémentaires tels qu’objets de toilette, cantine, cinéma, cigarettes,

etc. et même faire des économies.

Mon groupe

disposait d'un stock de vieilles tenues militaires réformées et dans lesquelles

on pouvait récupérer des morceaux de tissus en assez bon état pour découper des

dessus. Un autre groupe, stationné dans une sorte de pampa, pouvait faire des

semelles avec de l'alfa, grande herbe qui, séchée, se tressait assez

facilement.

Ainsi, avec mon

collègue nous avons pu approvisionner le commerce régional d'un produit chaussant

qui manquait cruellement.

Dans les mois qui

suivirent le débarquement, la majorité de nos travailleurs a été récupérée par

les Alliés qui les ont engagés comme pionniers dans leurs services et dans les

ports d'A.F.N. pour effectuer des travaux portuaires sur leurs navires.

Moi-même, ai été

alors rendu à l'Armée de l'Air et affecté au Corps Expéditionnaire Aérien

dépendant de l'Armée américaine et ai participé au premier débarquement en

opérations en Corse, en septembre 1943, puis en Sardaigne, les

« porte-avions » qui servaient de bases de départ aux bombardiers

pour le sud de l'Europe. Et, enfin, j'ai été débarqué avec mon unité à

Marseille début octobre 1944, pour de nouvelles opérations à partir de Lyon et

ensuite de Saint-Dizier.

Ma guerre était

finie !

Les

restrictions

Comment ai je pu résoudre une petite partie de certains problèmes,

peut-être mineurs ?

Les populations

civiles d'A.F.N. manquaient de tout ce qui antérieurement arrivait de la

métropole et des colonies ; particulièrement de sucre et surtout de tous

les produits textiles. Or, j'avais une épouse enceinte et deux enfants à faire

subsister. Et, pas mal de militaires sous mes ordres étaient dans la même

situation. Il leur était matériellement impossible, même avec les tickets de se

procurer de la layette et du linge d'usage courant.

Alors, j'ai pris

l'initiative, auprès des cuisiniers des troupes alliées de récupérer tous les

sacs vides en bonne toile, ayant servi d'emballage à de la farine, sucre, riz,

légumes secs, et autres produits alimentaires. Ils étaient tous imprimés de

manière presque indélébile en anglais de l'indication de leur contenu. Ils ont

servi à faire beaucoup de layette et de linge de maison, imprimés de curieuses

mentions. Mais un problème crucial pour des familles était résolu et c'était

l'essentiel !

Toutes les

relations postales et autres étant complètement interrompues entre la France et

les territoires occupés par les alliés et nous étions coupés et sans nouvelles

de mes parents qui gardaient une de mes filles à Castelmayran (Tarn et

Garonne). Toutes les tentatives de communiquer avec eux, ou eux avec nous, par

l'intermédiaire de la Croix-Rouge Internationale ou du Vatican, n'ont pas

abouti.

A part quelques

faits rapportés ci-dessus, dont certains relèvent de l'anecdote, j'ai fait mon

devoir dans la guerre comme combattant volontaire. J'aurai pu en être dispensé,

car en 1941, j'étais chef d'une famille nombreuse (trois enfants).

Courant 1946, en

fonction de mes connaissances générales et de mes compétences en matière

d'aéronautique; j'ai fait carrière dans l'Aviation Civile en cours de création

au moment du développement que l'on sait du Transport Aérien.

9 avril 1994

Yves LACLAVÈRE

(86 ans)

Capitaine pilote

de l'Armée de l'Air

Officier d'Etat

Major de réserve

Ingénieur des

Etudes et de l'Exploitation de l'Aviation Civile

Chevalier de la

Légion d'Honneur

Croix de

Combattant volontaire 41-45 dans les Forces Françaises Combattantes.

Médailles de

l'Aéronautique et du Mérite Civique et diverses autres décorations

commémoratives.

Origine

des Forces Françaises Combattantes

Le 8 novembre

1942, un débarquement anglo-américain dirigé par le général américain

Eisenhower prend pied à Casablanca au Maroc, à Oran et Alger en Algérie. Une

extraordinaire confusion s'installe aussitôt en Afrique du Nord, tandis

qu'Hitler envahit la"zone libre" et que la

flotte se saborde à Toulon.

Après avoir un

peu résisté aux envahisseurs, les vichystes ne savent plus à quel saint se

vouer, sinon l'amiral Darlan, qui se trouve par hasard à Alger. Il espère le

pouvoir. De

Gaulle qui n'avait pas été prévenu et dont il est peu de dire que les

Américains se méfient de lui et qui ne comptait pas beaucoup de partisans à

Alger lors du coup de force qui a neutralisé l'administration de l'Etat

français avant l'arrivée des Américains, veut s'imposer.

Pendant quelques

semaines, un climat lourd s'appesantit sur Alger. Il en est résulté un certain

imbroglio. L'amiral Darlan assassiné, de Gaulle prend le pouvoir.

Il se passa alors

autre chose de plus glorieux. Les Américains avaient débarqué au Maroc et en

Algérie. Les Allemands débarquent en Tunisie des troupes d'élite équipées

de chars performants qui feront merveille partout. Il a fallu s'en occuper.

Ce fut ainsi que

l'armée française entra dans la guerre. Les unités misérables de l'armée

d'Afrique repousseront tous les assauts allemands contre le secteur central de

la dorsale tunisienne que l'état-major allié leur avait affecté entre un corps

anglais et un corps américain. On a vu ces unités de pieds noirs, de réfugiés

métropolitains, de tirailleurs et de goumiers tenir tête aux Allemands en

Tunisie. Pour la nouvelle armée française, des Forces Françaises Combattantes,

encore très mal équipée ce fut l'armée de tous les dangers dont elle se tira

avec honneur.

Yves LACLAVÈRE

*******************

En 2008, son fils Jean-Louis

LACLAVÈRE (JJL) écrit :

« J’ai retrouvé cinq ans

après sa mort, un vieux cahier d’écolier où mon père Yves LACLAVÈRE (1908-2003)

a laissé plusieurs brouillons de textes que j’ai essayé de remettre en ordre.

Ce qui suit est donc une synthèse de plusieurs notes manuscrites qui se recoupent,

rédigées pêle-mêle, en maison de retraite alors qu’il avait plus de 86 ans. Mon

père a tenté de répondre à une requête de l’ ANAFACEM.

Ce texte comporte certainement

des erreurs de retranscription (matériels, orthographes des noms propres liées

aux difficultés de déchiffrage) »

Dans « Terre

d’ Envol » n°20, vous demandez aux anciens de l’ANAFACEM, anciens

navigants, pilotes et radionavigants, de faire appel à certains de leurs

souvenirs d’une époque à jamais révolue, d’en écrire quelques

uns et de nous en faire part.

Note de

JLL : Je ne sais pas si mon père a effectivement envoyé sa réponse.

Pourquoi

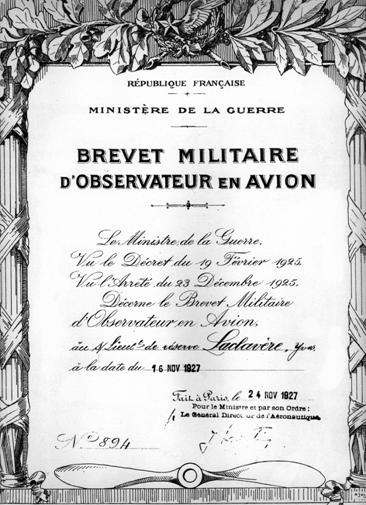

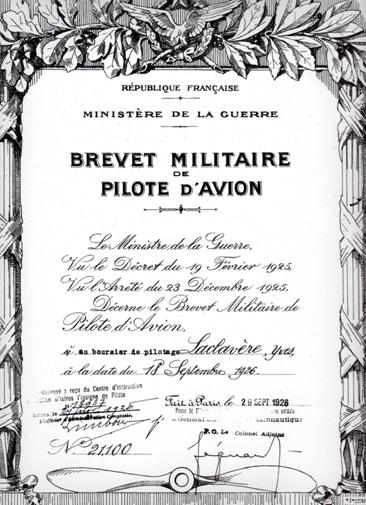

et comment je suis devenu pilote en 1926 ?

Issu d’un milieu

familial modeste (longue lignée de paysans pauvres), je suis né en février

1908. Je suis sorti en 1925 bachelier d’un collège du Sud-Ouest. J’avais

préparé et été reçu à un concours des PTT. Comme ma nomination tardait, j’ai eu

connaissance que l’Armée, qui n’était pas encore celle de l’Air, proposait des

bourses de pilotage.

Pilote d’avion ?

Avion ? Je n’avais qu’une très vague idée de ce que cela pouvait être.

Je n’avais vu

d’avion, qu’en photo ou image et rarement volant dans le ciel de Gascogne. La

curiosité, le désir de partir l’emportant, je fis acte de candidature et fus

convoqué à Toulouse.

Après une

sérieuse visite médicale, et une épreuve de culture générale, je fus admis avec

une quinzaine d’autres candidats, qui en savaient aussi peu que moi sur ce qui

nous attendait.

Nîmes Courbessac : France-Aviation

La formation au

pilotage dura de fin mars 1925 à septembre à l’école civile privée de pilotage

sous contrôle militaire France-Aviation, sur l’aérodrome de Nîmes, qui fut

inaugurée peu après notre arrivée par le sous-secrétaire d’Etat à l’Aviation,

Laurent-Eynac.

Arrivée à l’Ecole

à Nîmes-Courbessac ; vaste surface plane gazonnée, deux hangars, des

baraquements ; station météo, petits bâtiments de direction, radio,

pylônes etc. et une poudrière en bordure du terrain. C’est là que nous avons eu

le premier

Note FXB : voir

quelques photos des années 1920 empruntées au site Internet NEMAUSEN.COM

|

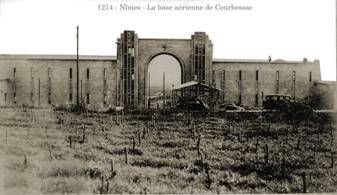

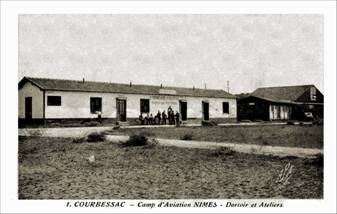

Le camp

d’aviation de NÎMES COURBESSAC en 1923 |

Bâtiment du camp d’aviation de NÎMES -COURBESSAC |

|

Camp

d'Aviation de NÎMES –COURBESSAC Dortoir et

Ateliers |

Ecole de mécaniciens de l'Armée de l'Air de COURBESSAC en 1930 -

Cours de télécommunications |

Les avions

arrivèrent en même temps que nous. Le matériel sur lequel nous avons été formés

consistait en surplus provenant des stocks de la guerre 14-18 et était en état

d’entretien minimum (avions entoilés, stockés en plein air depuis des années).

Nous attendaient

un avion rouleur aux ailes rognées (note FXB : pour les

exercices de roulage au sol), des Nieuport 18 et 23 sesquiplans à moteur

rotatif 130 CV, Morane Parasol à moteur rotatif 90 CV, et même un biplan

anglais, et enfin des Spad 7 (avion de Guynemer) et

un (?), bimoteur Hispano-Suiza 180 CV (rassurant, le réservoir d’essence entre

le pilote et le navigateur !!).

|

|

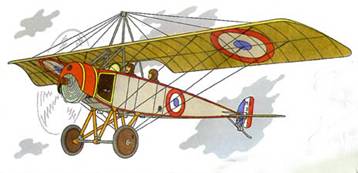

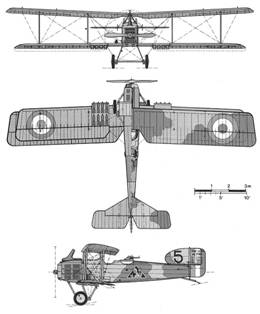

Nieuport Nie-23 Monoplace

de chasse dérivé du Nieuport Nie-17. Sesquiplan.

Envergure

: 8.17 m Longueur

: 5.77 m Hauteur :

2.40 m Surface

portante : 14.75 m² Equipage

: 1 Masse à

vide : 375 kg Masse

totale : 560 kg Motorisation

: 1 Le Rhône 9Jb de 120 ch Vitesse

maximale : 165 km/h Autonomie

: 250 km Armement

: 1 mitrailleuse Vickers de 7.7 mm synchronisée |

|

|

Morane-Saulnier MoS-30 Monoplace

d'entrainement à la chasse 1918 Monoplan

parasol. Envergure

: 8.51 m Longueur : 5.65 m Hauteur :

2.40 m Surface portante : 13.39 m² Equipage

: 1 Masse à

vide : 406 kg Masse totale : 526 kg Motorisation

: 1 Le Rhône 9Jb de 120 ch Vitesse

maximale : 197 km/h à 2000 m Montée à

: 2000 m en5 mn 12 s Plafond :

6000 m |

|

|

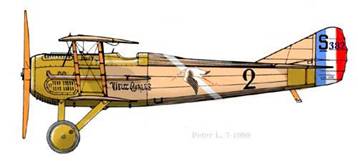

SPAD

S-VII Monoplace

de chasse. Premier vol en avril 1916. Plus de 6000 exemplaires construits Biplan. Envergure

: 7.82 m Longueur

: 6.08 m Hauteur :

2.20 m Surface

portante : 17.85 m² Equipage

:1 Masse à

vide : 500 kg Masse

totale : 705 kg Motorisation

: 1 Hispano-Suiza 8Ab de 180 ch Vitesse

maximale : 212 km/h Montée à

: 2000 m en 4 mn 40 s Autonomie

: 350 km Armement

: 1 mitrailleuse Vickers de 7.7 mm synchronisée |

L’encadrement

comprenait un directeur chef pilote, deux instructeurs techniques, deux

moniteurs, un sous-officier chargé de notre préparation militaire. Régime de

l’internat et emploi du temps peu ou pas contraignant ; éducation physique

élémentaire, initiation au matériel, circulation au sol, double commande,

lâcher, vols d’entraînement progressif et préparation aux épreuves du brevet,

cours techniques, aérodynamique, avion, moteur, météo, etc.

Pas de bâtiment

scolaire ; dortoir, repas en restaurant-cantine qui servait aussi de salle

de cour. La formation technique était de bonne qualité.

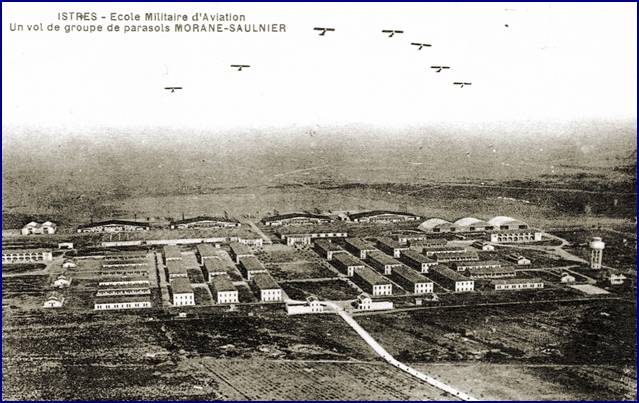

Istres le

Tubé

Aérodrome

principal - A proximité de l’autodrome de Miramas - Les Alpilles au nord

- Breguet 14, Caudron C59 et Nieuport.

|

|

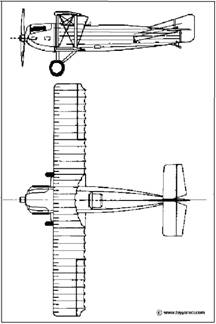

Breguet Bre 14 A2 1917 Biplace de reconnaissance et

d'observation. 3916

exemplaires construits pour l'aéronautique militaire française. Biplan.

Structure métallique. Envergure

: 14.86 m Longueur

: 9.00 m Hauteur :

3.30 m Surface

portante : 49.00 m² Equipage

: 2 Masse à

vide : 1141 kg Masse

totale : 1704 kg Motorisation

: 1 Renault 12Fex de 280 ch Vitesse

maximale : 180 km/h à 0 m Montée à

: 3000 m en13 mn 20 s Plafond :

6000 m Armement

: 1 mitrailleuse Vickers de 7.7 mm synchronisée de fuselage, 2 Lewis de 7.7

mm mobiles arrière |

|

|

Caudron

C.59 1921 Biplace d'entrainement. Premier vol en août 1921. 1800 exemplaires construits pour

l'aéronautique militaire française et l'exportation. Biplan. Construction

en bois, revêtement entoilé. Envergure

: 10.24 m Longueur

: 7.80 m Hauteur :

2.90 m Surface

portante : 26.00 m² Equipage

: 2 Masse à

vide : 700 kg Masse

totale : 990 kg Motorisation

: 1 Hispano-Suiza 8Ab de 180 ch Vitesse

maximale : 170 km/h Montée à

: 2000 m en14 mn 0 s Plafond :

5500 m Autonomie

: 500 km |

Par la suite et

pendant longtemps l’aérodrome est devenu une des plus belles plateformes de

France.

Là, j’ai eu comme

moniteur Louis Bastié, passionné d’aviation besogneux, qui s’est tué en octobre

1926 à Bordeaux, l’époux de Maryse (1), qui a fait la carrière que l’ on sait à

la recherche de records de distance dans l’ armée de l’ Air et de raids à

sensations.

Accident

d’avion

Enfin vint le

temps des épreuves du brevet ; en ce qui me concerne l’avant-dernière

consista en un vol à vue Nîmes-Montélimar et retour.

L’aller se passa

bien. Au retour sur la vallée du Rhône à la hauteur de (??) mon moteur s’arrêta

après quelques éternuements. Comme le Spad 7, avion

lourd ne pouvait planer qu’une fois et demi sa hauteur, il me fallait atterrir

très vite. Il n’ y avait à la verticale que de petites prairies entourées de

peupliers. Je n’eu que le temps de planer sur quelques

mètres et de viser entre deux peupliers. Ce fut très vite fait ; mes plans

se brisèrent et mon train d’atterrissage s’écrasa sous le fuselage. Avion

brisé, pilote choqué, indemne. D’une maison voisine du monde vint immédiatement

m’extraire des débris, hébété mais sauf !

Dans l’heure,

j’ai téléphoné et rendu compte à mon directeur de l’école de pilotage. Après un

bref entretien, il m’a dit de retourner par le train à Montélimar, où un autre Spad 7 me serait convoyé le lendemain, et de terminer mon

épreuve Montélimar – Nîmes !

Il me restait

encore à effectuer la dernière épreuve Nîmes - Istres et retour, ce qui fut

fait et je gagnais mon brevet.

|

|

|

Officier

Je n’ai pas gardé

d’ Istres de l’époque 1926-27 un très bon souvenir. Corvées de toutes sortes

aussi désagréables que répugnantes (latrines). Les jours de mistral, les vols

étaient suspendus ; ramassage des cailloux de la Crau pour dégager des

surfaces d’atterrissage et arrachage des genêts ou autres pour servir aux

cuisines et chauffer les logements du personnel d’encadrement.

Dans les six

premiers mois de mon service militaire de 18 mois, quelque peu déçu et écoeuré par la vie d’un soldat de 2ème classe à Istres en

1925, toujours impécunieux (solde 0,25 - 2,50 prime de vol), je voulu m’élever

dans la hiérarchie militaire.

Dès que je

pouvais le faire, je me portais candidat à tous les pelotons pouvant me

permettre d’améliorer ma situation. Caporal, sous-officier, préparation au

concours d’ Officier de Réserve et enfin admis comme EOR du Personnel Navigant

au Camp d’ Avord ; 6 mois d’ intense instruction militaire, cours de haut

niveau, formation technique de navigation aérienne, de radiotélégraphie,

photographie aérienne, liaisons air-sol, sol-air, infanterie, artillerie etc.,

etc. .Enfin examen et concours de sortie. Au bout d’un an, le 14 novembre 1927,

je fus promu sous-lieutenant de réserve, pilote et navigateur, plus jeune

officier de l’ Armée Française (toute vanité mise à part), pendant quelques

semaines avant ma vingtième année. Je gagnais alors 1750 francs, le double de

ce que gagnait mon père fonctionnaire au sommet de sa carrière.

Au terme du

service militaire de 18 mois, l’Armée me proposa de faire (?) une carrière

d’officier d’active après un stage probatoire de 2 ans. Je fus entre temps reçu

au concours des PTT, et ma famille me dissuada de la carrière militaire

(risques d’accidents aériens élevés). Je le regrette encore.

Le lieutenant Yves

LACLAVERE devant un bombardier Bloch 200

Vers 1940

« Le

MB 200 est un avion lent même d’après les standards du début des années 30. Il

est obsolète dès son entrée en service en 1933. Au début de la deuxième guerre

mondiale, 169 avions sont encore en activité dont 92 opérationnels au sein de

sept Groupes de Bombardement : ils sont rapidement relégués en seconde

ligne… »

Carrière

civile

J’ai donc suivi

le conseil de mon père, et décidais de faire une carrière civile

coloniale ; ce fut l’Algérie et le grand sud algérien jusqu’ en 1939-1940.

De 1941 à 1945 je fus de nouveau militaire ; lieutenant puis capitaine

dans les Forces Françaises combattantes.

Courant 1946 je

fus admis dans l’Aviation Civile (S.G.A.C.C.) comme commandant d’aérodrome

auxiliaire à Marignane puis à Alger ; lors de mon intégration en qualité

« d’Ingénieur d’Exploitation de la Navigation Aérienne » à Alger puis

à Casablanca, et enfin « Ingénieur des Travaux de la Navigation

Aérienne » et « Commandant de l’Aéroport » de la capitale du

Maroc, Rabat-Salé.

En prison

au Maroc ?

A Rabat Salé, il

m’arriva un drôle d’aventure :

Commandant de

l’Aéroport de la Capitale du Maroc, j’étais, par voie de conséquence au premier

rang lors d’arrivées, de départs ou de cérémonies officielles sur l’Aéroport et

au courant de bien des choses et même d’informations sur ce qui se passait à la

Cour de S.M. Mohamed V.

Un jour de 1958,

Le Roi, le Prince héritier et presque toute la Cour devaient aller de Rabat à

Tunis en voyage officiel en avion DC4. Ses invités, huit chefs historiques du

F.L.N. ont été embarqués sous mes yeux dans un DC3. Cet appareil fut détourné

en cours de vol sur la Méditerranée au large d’Alger et contraint d’atterrir et

ses passagers faits prisonniers. Le Roi furieux de ce grave incident

diplomatique fit faire des enquêtes serrées en vue de rechercher et trouver

l’auteur du renseignement fourni à l’Armée de l’ Air Française. Officier

français, croyant à l’époque à l’Algérie française, j’avais donné, en toute

bonne foi, le renseignement demandé par la Sécurité française, et n’avais, sur

le moment pas envisagé les conséquences qu’il pouvait y avoir. Ma hiérarchie,

DAC du Maroc DNA, sachant ce qui pouvait m’arriver (arrestation certaine),

décida ma mutation à l’ Aérodrome de Cherbourg en urgence.

(Note de JJL : Les

brouillons s’arrêtent là…)

(Notre de FXB :

Malheureusement…)

(1) Maryse BASTIÉ (1898-1952)

|

|

|

Marie

Louise DOMBEC est née à Limoges le 27 février 1898. Son père meurt alors

qu'elle n'a que 11 ans. Elle commence son extraordinaire existence comme simple

ouvrière dans une usine de chaussure comme piqueuse sur cuir.

Elle

épouse son filleul de guerre, le lieutenant pilote Louis BASTIÉ et découvre sa

passion pour l'aviation. Elle passe son brevet de pilotage en 1925. En 1926,

son époux meurt dans un tragique accident d'avion. Elle est engagée à son tour

comme monitrice de pilotage.

En 1928

Maryse Bastié et Maurice Drouhin battent le record de

vol en ligne droite en parcourant 1058 km entre Paris et Trepton

en Poméranie dans un avion léger biplace. En 1929 par elle bat le record de

France féminin de durée de vol avec 10h30 et le record international féminin de

durée avec 26h44.

Dès lors

les records s'enchaînent :

- le 2

septembre 1930, après 4 tentatives, elle reprend le record de durée avec un vol

de 37h55 marquant la un exploit exceptionnel

- le 28

juin, elle pulvérise le record international de vol en ligne droite avec 2976

Kms parcourus entre Le Bourget et Yurino en Russie

- le 30

décembre 1936, elle traverse l'atlantique Sud, ralliant Dakar à Natal au Brésil

en 12h05, ce qui lui vaut la Légion D'honneur

Grande

résistante de la seconde guerre mondiale, elle recevra le grade de commandeur

de la Légion d'honneur.

Lors d'un

meeting le 6 juillet 1952, elle meurt dans le crash d'un Noratlas.

Elle est citée à l'ordre de la Nation.

Mise en page et compléments iconographiques :