PAGE d’ACCUEIL

du SITE de FRANCOIS-XAVIER BIBERT

Voir aussi

les pages consacrées à :

La généalogie des

CHEDEVILLE autour de Chartres et

des anciens vignerons du département

Jean pierre Gorges

Hommage

aux Volontaires

Du 1er

Bataillon de l’Eure et Loir

Il y a 60

ans, le 14 juillet 1945, les Français fêtaient la paix retrouvée, même si des

soldats français combattaient encore les Japonais dans le pacifique et la mer

de Chine.

La métropole

comptait ses morts en relevant ses ruines. L'état de droit lui aussi commençait

à reprendre ses marques. Mais privations et rationnement continuaient. Le

redressement n'en était qu'à ses balbutiements.

76, me

dit-on, sont encore en vie. C'est pour les honorer que la Municipalité de

Chartres a voulu éditer les souvenirs de Jacques Gérard, un chartrain qui fut

l'un des leurs. Avec la retenue qui sied à ceux qui ont vraiment « fait la

guerre », il raconte ses aventures et celles de ses camarades, plongés dans la

tourmente. Il le dit simplement, avec l'émotion retrouvée de ses 20 ans. Il

tient seulement à inscrire cette épopée discrète dans la grande geste des

Français qui s'engagèrent « pour la durée de la guerre ». Et pour la liberté de

notre pays. On les appelait les « volontaires » du 1er Bataillon de

l'Eure-et-Loir.

Qu'ils

soient ici remerciés.

Jean-Pierre GORGES

Député-Maire de Chartres

Juillet 2005

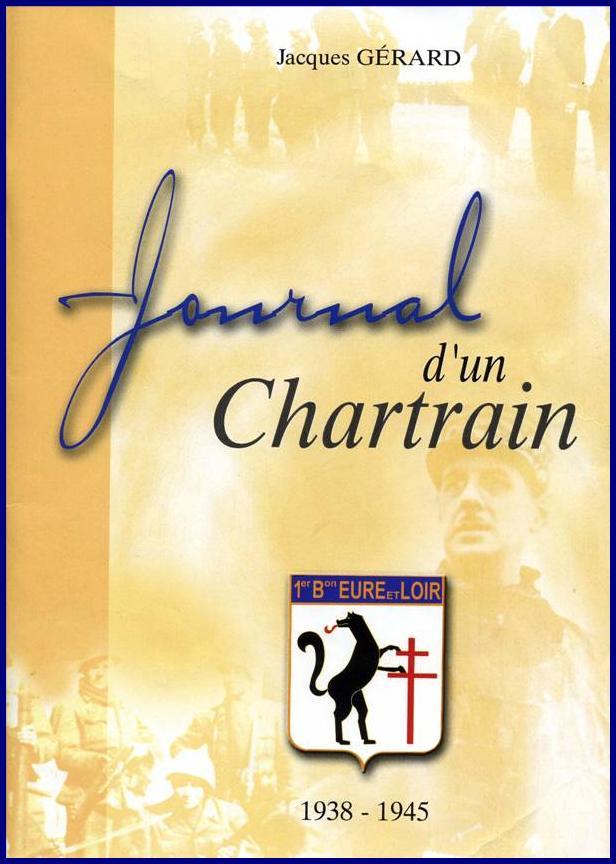

Journal

d'un Chartrain

1938-1945

Rédigé

par un de nos camarades, évoquant la mémoire des années sombres vécues par nos

concitoyens mais qui rappelle aussi la naissance de la résistance, ses martyrs,

ses combats, ses actions, qui nous conduiront à la libération du territoire

national, aux côtés des armées alliées, avec l'honneur d'accueillir le général

de Gaulle à Chartres (23/08/44) et la joie de participer à la libération de la

capitale. (25/08/44).

M.

Raymond MARCHAND

Président

de l'Amicale des Anciens

du 1er

Bataillon d'Eure-et-Loir

RESISTANCE

Quand nos armées vaincues abandonnèrent Paris

Jacques GERARD

Cette

page a été réalisée par François Xavier BIBERT avec l’autorisation de

l’auteur Jacques GERARD et de la municipalité de Chartres. Le recueil

original, dont la couverture est reproduite ci-dessus, a été publié par la

ville de Chartres en 2005. Il a été tiré à 1000 exemplaires qui ont été

distribués gratuitement.

JOURNAL d’un CHARTRAIN

par Jacques Gérard ©

2005

Cliquez sur les photographies pour les

agrandir

Je voudrais, ici, relater très simplement et suivant

les caprices de ma mémoire quelques souvenirs personnels de la période si troublée

et si riche en événements historiques de la guerre 1939-1945, tels que je les

ai vécus. N'ayant pris que quelques notes pendant cette longue durée, je dois

dire que si les faits et événements évoqués sont exacts, il n'en sera pas de

même pour les dates qui pourraient être l'objet de certaines erreurs.

Je diviserai ce récit en deux parties :

La 1ère partie débutera en septembre 1938

pour se terminer le 21 août 1944. Cette date marquant la libération de la ville

de Chartres.

La 2ème partie débutera le 21 août 1944 pour se

terminer le 23 mai 1945.

1ère partie

Septembre 1938 - 21 août 1944

Nous sommes à Chartres au mois de septembre 1938. A ce

moment, et depuis plusieurs années déjà, notamment depuis l'annexion de l'Autriche

par l'Allemagne Nazie, la menace Hitlérienne se fait de plus en plus précise. A

l'occasion de l'affaire des Sudètes, il semble bien, pour tout esprit lucide,

qu'Hitler est plus que jamais décidé de poursuivre envers et sa politique

d'expansion et de domination de l'Europe. Je suis alors âgé de quinze ans et

demi, et, en cette fin de vacances toute la famille reçoit comme un choc, la

triste nouvelle du rappel sous les drapeaux de mon père en tant qu'officier de

réserve. Son absence ne devait durer que quelques semaines, car à ce moment

interviennent les accords de Munich qui devaient se révéler si néfastes par la

suite. La menace de guerre étant provisoirement écartée, les réservistes

rentrent dans leurs familles dans une atmosphère lourde de menaces. L'année se

déroule sans incidents apparents mais dans une ambiance de crainte sinon

d'attente de plus graves événements. L'automne approche puis le 1er

septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Par le jeu des alliances, la

Grande-Bretagne puis la France lui déclarent la guerre.

Quelques jours avant cette date historique, mon père

est à nouveau rappelé, malgré ses charges de famille, à rejoindre son unité.

C'est, bien sûr, la tristesse, la désolation à la maison. Pour faire face, le

mieux possible à cette situation, il m'informe de la nécessité pour moi de

quitter le lycée où je devais rentrer en première et de commencer à la

charcuterie, l'apprentissage du métier. Ma sœur Jacqueline se voit

attribuer les mêmes fonctions pour aider notre mère. Je dois dire que nous nous

efforçons de remplir le mieux possible ces tâches si nouvelles pour nous. Mon

grand-père, malgré son âge et sa fatigue, se voit confier la marche du

laboratoire.

La

Charcuterie MARCHAND à Chartres en 1924, « Gibiers et Volailles, Escargots

de Bourgogne » juste après la naissance de Jacques GÉRARD. Sur cette

photo, sa mère Germaine (née MARCHAND en 1902) et son père Armand (né en 1896),

ainsi que son grand-père Maurice MARCHAND (né en 1873au Coudray) qui

s’associa en 1923 avec son futur gendre, fils d’un charcutier renommé

de Compiègne, pour fonder ce commerce prestigieux. L’établissement était

situé à gauche en entrant dans la rue Delacroix à partir de la place des Épars.

C’est maintenant un magasin de lingerie ! Armand GÉRARD,

contrairement à la légende, n’a pas « inventé » le « Pâté

de Chartres » vieux de 500 ans, mais ils a contribué à le relancer entre

1925 et 1939, en le rendant populaire auprès de la population chartraine...

La

Charcuterie MARCHAND à Chartres en 1924, « Gibiers et Volailles, Escargots

de Bourgogne » juste après la naissance de Jacques GÉRARD. Sur cette

photo, sa mère Germaine (née MARCHAND en 1902) et son père Armand (né en 1896),

ainsi que son grand-père Maurice MARCHAND (né en 1873au Coudray) qui

s’associa en 1923 avec son futur gendre, fils d’un charcutier renommé

de Compiègne, pour fonder ce commerce prestigieux. L’établissement était

situé à gauche en entrant dans la rue Delacroix à partir de la place des Épars.

C’est maintenant un magasin de lingerie ! Armand GÉRARD,

contrairement à la légende, n’a pas « inventé » le « Pâté

de Chartres » vieux de 500 ans, mais ils a contribué à le relancer entre

1925 et 1939, en le rendant populaire auprès de la population chartraine...

A cette époque, le commerce connaissait la même

activité qu'avant la guerre. Le travail ne manquait pas, le ravitaillement se

faisant normalement. Mon père, aussitôt son rappel sous les drapeaux, eut la

chance si l'on peut dire, d'être affecté à Compiègne qui était sa ville natale.

Il avait ainsi l'occasion d'aller passer ses moments libres auprès d'André

Lerouge, son ami d'enfance et de collège. Cet heureux hasard adoucira quelque

peu la peine qu'il avait d'être éloigné des siens.

En tant que lieutenant, il sera affecté au

commandement d'un important dépôt d'essence situé à quelques kilomètres de la

ville. Compiègne étant située dans la zone des armées, nous parviendrons à

aller le voir en nous munissant de laissez-passer obligatoires. Les mois

passaient lentement, 'était ainsi qu'on

le disait alors « La drôle de guerre » avec la stagnation quasi totale sur le

front où la présence de l'ennemi se manifestait seulement par des activités de

patrouille. L'hiver 39-40 fut rude, froid et neige, le pain et le vin gelaient,

paraît-il, sur la ligne de front.

Au début du printemps intervint un décret suivant

lequel les officiers de réserve ayant charge de famille se verraient affectés à

de nouveaux postes dans la zone des armées. Mon père fut alors désigné pour

commander un important dépôt de munitions à Châteaudun. Toute la famille se

réjouit de cette bonne nouvelle car nous pourrions ainsi le voir plus souvent.

Le mois de mai approche et, c'est à la surprise

générale, du moins pour les civils, l'imparable coup de boutoir, le 10 mai, de l'armée

allemande. Ses divisions blindées, appuyées par une aviation tactique

redoutable enfoncent le front français qui ne sera jamais rétabli. A noter

cependant une contre-attaque de chars montée par un certain Colonel de Gaulle à

Moncornet dans l'Aisne. L'armée ennemie déferle sur le pays. La Seine est

atteinte. Paris est pris sans combat, ayant été déclaré « Ville ouverte ». Les

bombardements aériens menacent notre ville. Nous voyons une dernière fois notre

père qui nous enjoint avec détermination de nous débrouiller seuls, lui, devant

ainsi qu'il est de son devoir, retourner à son poste auprès de ses soldats.

Ma mère, mon grand-père, ma grand-mère décident alors

que nous devons quitter la ville. Moulins, où résident nos cousins Baranez, est

la destination choisie. Le 17 juin après le déjeuner, nous quittons la ville

sous un bombardement. Avec l'aide de mon grand-père, j'ai réussi non sans

peine, la veille du départ, à entasser dans nos deux voitures, bagages et

objets de toute sorte et arrimer avec des cordes un matelas sur chacun de nos

deux véhicules. Puis le convoi ainsi chargé, après embarquement de la famille,

prit la direction d'Orléans. Je suis au volant de la Citroën Traction avant de

mon père. Mon grand-père conduisant sa petite Fia. Au fur et à mesure que se

déroule notre voyage, les routes sont de plus en plus encombrées par les

convois de réfugiés et nous voici obligatoirement déviés en direction de

Beaugency.

Le soir venu, non loin de cette ville, nous faisons

halte à l'orée d'un bois et, après nous être restaurés avec les provisions de

bord, nous passons la nuit à la belle étoile par un temps heureusement clément.

Le lendemain matin, c'est le départ vers Beaugency pour tenter de franchir la

Loire. L'encombrement des routes qui donnent accès au fleuve est alors à son

comble. Nous suivons une route parallèle au cours d'eau. Il nous fallut 24

heures pour atteindre le pont de Sully, distant seulement de 10 kilomètres.

Il régnait sur la route une pagaille indescriptible.

Le flot des réfugiés étant intimement mêlé aux éléments disparates de l'armée

en retraite. C'était un spectacle lamentable et affligeant car nous pouvions

voir, hélas, des officiers français qui, ayant abandonné leur poste, fuyaient

avec leur famille. Un officier français de race noire s'efforçait sans succès

de rassembler les fuyards. A ce moment, nous pensions avec fierté à notre père

qui, lui faisait son devoir et gardait ainsi la responsabilité de son

commandement. L'aviation adverse cherchait à bombarder le pont et la nuit s'illuminait

des fusées éclairantes tirées par l'ennemi. Vers midi, enfin, nous parviendrons

à franchir le fleuve en direction d'Argent sur Sauldre. La colonne

ininterrompue de civils et de militaires mêlés emprunta une route bordée de

tilleuls, mais à peine avions nous parcouru quelques centaines de mètres que

l'aviation ennemie, de « courageux » italiens, paraît-il, fondaient sur nous en

rase-mottes et nous faisaient subir un violent mitraillage. Nous abandonnons

alors nos véhicules et nous nous jetons dans les fossés. Cette chaude alerte

passée, nous regagnons nos voitures. Par une chance inouïe toute la famille se

retrouva au grand complet sans la moindre égratignure. Survint alors un

incident : une roue arrière de la Citroën était crevée. Le pneu, ainsi que nous

le constaterons par la suite, ayant été perforé par une balle de gros calibre.

Un soldat m'aida à changer la roue.

Le

Général de Gaulle pendant la bataille de France

Le

Général de Gaulle pendant la bataille de France

Après avoir traversé Argent où nous prenons notre repas

sur une table sale dans une usine abandonnée, notre convoi poursuivit sa route

sans problème majeur. Ce périple se terminera dans un petit bois tranquille aux

environs d'Enrichemont sur Cher. Après une nuit passée à la belle étoile, des

fermiers secourables prirent pitié de nous et eurent la gentillesse de nous

héberger dans leur grange à foin. La famille trouvera à cet endroit un refuge

relativement sûr et confortable. Quelques jours plus tard couraient des bruits

d'armistice qui allaient d'ailleurs se préciser par la suite. Puis, ayant eut

la confirmation de ce triste événement, la famille se rendit à Enrichemont pour

examiner de près la situation et chercher quelque ravitaillement. Là, sur la

place principale, nous subissons un choc douloureux : une importante unité de

l'armée allemande en bonne tenue et en bon ordre était en train d'établir son

bivouac. Ces uniformes « Feldgrau » que nous voyons pour la première fois nous

causèrent une grande tristesse car cette présence concrétisait la défaite de notre

armée et l'occupation de notre pays. De retour à la ferme, nos parents

décidèrent de tenter le voyage de retour malgré le peu d'essence restant dans

nos réservoirs. Les deux voitures prirent, par de petites routes, la direction

d'Orléans où nous devions franchir la Loire sur le pont de Vierzon. Ce pont

destiné au chemin de fer avait été provisoirement converti en pont routier par

le génie allemand, les deux autres ponts franchissant le fleuve ayant sauté. A

ce moment la petite Fiat de mon grand-père tomba en panne d'essence. Je parvins

à la prendre en remorque derrière la Citroën. De cette façon nous atteindrons

avec difficultés la ville d'Orléans.

Notre pauvre convoi va trouver refuge dans une rue

calme non loin du centre, et là, le soir tombant, la famille prendra un repas

sommaire avec les provisions restantes et se préparera à passer la nuit dans la

rue. Voyant notre situation précaire, un homme âgé, habitant seul une maison

voisine, décida très gentiment de nous offrir l'hospitalité. Le lendemain matin

quelle ne fut pas notre surprise de constater que la voiture de mon grand-père

avait disparu avec tous les bagages qu'elle contenait. Nous devions rester

plusieurs jours chez ce brave homme n'ayant plus une seule goutte d'essence.

Après avoir fait d'interminables queues à la mairie, nos « bienveillants »

occupants nous en délivrèrent 10 litres. Puis entassés tant bien que mal dans

la Citroën, la famille regagna Chartres à vitesse réduite pour économiser le

précieux carburant.

Ayant omis de le préciser au début de ce récit, je

voudrais indiquer que notre famille se composait de ma mère, mon grand-père, ma

grand-mère, de mes quatre frères et sœurs et de moi-même. Mon frère cadet

Jean-Claude n'étant âgé que de sept ans. En arrivant dans notre ville, nous trouverons

nos deux maisons pillées et passablement dévastées. Il fallait, alors, faire

l'impossible pour ouvrir à nouveau la charcuterie et aider ainsi au

ravitaillement de la population. Ce fut, chose relativement facile, au moins

les premiers mois car a viande de porc ne manquait pas. Cela devait s'aggraver

considérablement par la suite. Quelques jours après notre retour, nous

apprenions l'attitude de notre préfet Jean Moulin qui, voulant résister aux

allemands, avait courageusement subit leurs sévices et leurs tortures sans pour

autant céder au chantage de l'ennemi. La ville était occupée par de nombreuses

troupes, notamment des aviateurs qui allaient utiliser le terrain d'aviation

comme base de départ pour des raids meurtriers contre l'Angleterre.

Les grands hôtels de la place des Epars étaient

occupés et transformés en « Kommandantur ». Le couvre-feu était imposé par les

occupants. C'était le début d'une longue et douloureuse période qui allait

devenir de plus en plus dramatique et dangereuse.

Comme la plupart des français, je n'avais pas entendu

l'appel du 18 juin. C'est un charmant garçon qui travaillait avec moi à la

charcuterie qui m'apprit l'existence et l'action d'un certain général de

Gaulle. Ce général avait refusé la défaite et dénoncé l'Armistice de Pétain.

Réfugié à Londres, il avait décidé de continuer la lutte aux côtés des

britanniques. Selon ses renseignements, cet ami m'indiqua que la radio anglaise

diffusait chaque jour des émissions en français sur ce mouvement dirigé par de

Gaulle et qui s'intitulait « La France Libre ». Cette idée que certains

refusaient la défaite nous enthousiasma. Enfin, un soir, après pas mal de

difficultés, à l'aide de nos postes à lampes de l'époque, nous parvenons à

capter ces émissions malgré un brouillage intense produit par l'ennemi. A

partir de ce moment, cette activité clandestine et réprimée, occupera toutes

nos soirées, car de Londres, nous parvenait l'espoir. Après de longues semaines

sans nouvelles de mon père, nous eûmes la joie de le voir arriver, fatigué mais

sain et sauf. Au moment de l'avance de l'armée allemande, il s'était, par

ordre, replié vers le sud ayant le commandement mais aussi la charge de trois

compagnies, soit près de 300 hommes. Il les conduisit à marche forcée au delà

de la ligne de démarcation sans qu'aucun ne fut blessé ni prisonnier. Cette

action qui s'ajoutait à ses états de service pendant la guerre 14-18 lui valut,

en plus de la croix de guerre avec étoile gagnée à Verdun d'être promu

chevalier de la légion d'honneur.

Peu de temps après son retour, les allemands, pour y

loger des aviateurs, décidaient de réquisitionner notre belle maison de la rue

du Grand Faubourg. Ce fut au sein de notre famille, la consternation mais aussi

la rage d'être dépossédés par l'ennemi. Notre départ se fera dans la plus

grande dignité.

Les mois passaient lentement, il faut le dire, à cause

de l'obsédante présence des troupes d'occupation et des contraintes qui nous

étaient imposées. Le ravitaillement devenait de plus en plus précaire et un

rigoureux système de rationnement fut institué. Il n'est pas exagéré de dire

que, pendant ces quatre années d'occupation les allemands pillèrent et affamèrent

littéralement la France.

Je dirai, ici, à titre d'exemple que la ration de pain

quotidienne était de 250 à 300 grammes par jour.

La population recevait en outre 50 grammes de mauvaise

charcuterie par semaine... L'hiver 40-41 fut rigoureux et très neigeux. Les

distributions de charbon étaient extrêmement rares et en très petites

quantités. Nous parvenions de temps en temps à nous procurer quelques stères de

bois que nous devions transporter dans un camion à gazogène. La sciure et

parfois le coke étaient également utilisés pour garnir la chaudière. Au

printemps 1941, un grand événement allait à nouveau faire basculer le cours de

la guerre : l'Allemagne Nazie attaquait la Russie. Comme chacun le sait, leurs

armées progressèrent au début de la campagne d'une façon foudroyante dans ces

immenses territoires. Mais le redoutable hiver russe arriva sans que les

envahisseurs parviennent à prendre Moscou.

Leur avance se trouva bloquée par une puissante contre-offensive

de l'armée rouge à seulement une trentaine de kilomètres de la ville. Ce fut,

peu à peu, et au cours de longs mois d'hiver, l'enlisement de la Wehrmacht dont

le glas fut sonné par la suite lors de la terrible défaite de Stalingrad. Les nouvelles

de cet important front de guerre nous parvenaient de Londres, malgré un intense

brouillage, car il n'était pas, bien sûr, question de se fier aux informations

des radios dites françaises entièrement contrôlées par l'ennemi.

Pour suivre les opérations militaires sur le front

russe, nous avions fixé sur le mur de la salle à manger une grande carte de

l'U.R.S.S. sur laquelle nous tracions chaque jour la ligne de front à l'aide

d'épingles et de laine rouge. L'Angleterre malgré les terribles raids de la Luftwaffe,

tenait bon, soutenue par l'invincible Churchill. Cependant les nouvelles de la

guerre n'étaient pas bonnes. Les sous-marins allemands coulaient dans

l'atlantique de très nombreux navires destinés au ravitaillement des

britanniques. Ces derniers aux prises avec les japonais dans le sud de l'Asie,

subissaient de graves revers aussi bien sur terre que sur mer. Au mois de mai,

mon cousin Yves, craignant d'être inquiété par les allemands vint se réfugier à

Chartres au sein de notre famille. Ce fut pour moi une grande joie car nous

partagions tous deux les mêmes convictions gaullistes et la même certitude de

la victoire finale sur l'Allemagne Nazie. Peu de temps après son arrivée nous

eûmes l'idée de rechercher un contact avec un mouvement de résistance pour

essayer de faire quelque chose d'utile. Mais ce ne fut que déception car, dans

la ville, même, il ne semblait pas qu'il y eut de groupe vraiment organisé.

Notre rôle fut bien modeste, il se limita à la distribution de quelques tracts

d'obédience communiste d'ailleurs. Nous devions cependant par la suite

effectuer en plein jour un transport d'armes qui devait se révéler aussi

dangereux qu'inutile. Le soir, avant le couvre-feu il nous arrivait fréquemment

de circuler dans les rues de la ville pour arracher prestement quelques

pancartes disposées pour renseigner les occupants. Nous dissimulions ces

encombrants objets sous notre manteau. Cela nous procurait, en même temps

qu'une certaine satisfaction, un excellent combustible... De temps à autre nous

faisions également quelques campagnes d'inscription à la craie du « V » de la

victoire surmonté de la croix de Lorraine sur les murs de la ville. Ces petites

actions étaient préconisées par la radio de Londres. Cela faisait tellement

enrager les « Fridolins », qu'un certain jour à la suite d'une campagne

particulièrement active la ville fut « punie » par l'occupant qui imposa

pendant une semaine le couvre-feu à 20 heures. Ce qui nous comblait d'aise.

C'était là des actions bien mineures mais qui avaient cependant le mérite de

faire voir aux allemands que des français refusaient la collaboration

préconisée par Vichy.

Un jour d'occupation comme les autres au cours de

l'année 1943 (je ne puis en préciser la date exacte) deux allemands avec

chapeau mou et imperméable (tenue classique de la Gestapo) firent irruption

dans la salle à manger pendant le déjeuner. Sans explication, ils arrêtèrent

mon père et notre employé, mon ami Manuel. Nous apprendrons le lendemain qu'ils

sont tous les deux incarcérés à la prison de Chartres, rue des Lisses.

L'après-midi de ce jour le téléphone sonne et je suis prié par ces messieurs de

me présenter à 15 heures à la « maison allemande ». Ce délicat euphémisme

désignant le siège de la Gestapo. Je me rendis contraint et forcé à cette aimable

invitation. En ce lieu je serai interrogé pendant près d'une heure par le

commandant Rhôm, chef de cette police par l'intermédiaire d'une interprète

française (?), la femme Meyer, vendue à la cause Nazie. J'apprendrai par la

suite que les services secrets allemands recherchaient les ramifications d'un

réseau de résistance de Lucé dont le chef un certain Mattéï avait été pris et

fusillé. Une rue de Lucé porte désormais son nom. Nous étions étrangers à cette

affaire. Quelques jours plus tard mon père et Manuel furent relâchés sans avoir

subit de sévices. Nous avions craint le pire car la suite des événements nous

avait, hélas, prouvé que l'on sort rarement indemne des mains de ces gens là.

Les mois passaient mais bien lentement. Les rues de la

ville se couvraient souvent de sinistres affiches bordées de noir énumérant le

nom des français résistants ou otages fusillés par l'ennemi. Pendant ce temps

la radio de Vichy diffusait la voie chevrotante du vieux Maréchal et des

diatribes des membres de son gouvernement et autres collaborateurs notoires.

Les Etats-Unis qui, depuis l'attaque de Pearl Harbor,

étaient en guerre avec le Japon envoyaient vers les îles britanniques d'énormes

quantités d'hommes et de matériel en vue de l'ouverture d'un second front.

Brusquement les allemands envahissaient la zone sud. La flotte française,

accablante nouvelle, se sabordait dans la rade de Toulon plutôt que de

reprendre le combat aux côtés des Alliés. Ce tragique événement fut, pour nous,

durement ressenti surtout du fait que notre marine de guerre était à cette

époque à la fois puissante et moderne. Son ralliement aux Alliés aurait

représenté un appoint très important pour la suite de la guerre. La ligne de

démarcation n'existant plus, nous décidons alors de gagner le sud-ouest de la

France. Notre projet était de franchir clandestinement les Pyrénées, puis en

traversant l'Espagne, de parvenir en Afrique du Nord pour nous engager dans

l'armée de libération qui se constituait là-bas. Yves connaissait dans cette

région un ami de son père résidant à Albi. La situation géographique de cette

ville nous semblait favorable pour trouver une occasion de passage. Nous nous y

rendrons par le train et nous serons reçus et hébergés par ces gens si

sympathiques et si dévoués. Notre hôte, grâce à ses relations, nous fit

connaître une filière de passage, mais peu de temps avant le départ prévu

survint un événement qui anéantira nos projets. Un collaborateur notoire et

dangereux du nom de Lespinasse avait été exécuté par la résistance ce qui provoqua

de la part de l'occupant une surveillance accrue dans la région, rendant

impossible le passage des Pyrénées. A la suite de cette déconvenue nous

envisageons de rejoindre un maquis, mais les renseignements pris nous

indiquèrent que les groupes de la région avaient trop d'effectifs en hommes

pour un armement insuffisant.

Passablement déçus, nous renonçons à nos projets et,

via Moulins, regagnons Chartres. Voyage de retour sans histoire mais nous

devions cependant prendre quelques précautions car ne nous étant pas fait

recenser pour le travail obligatoire en Allemagne (S.T.O.) nous étions

considérés comme réfractaires pour l'occupant. Pour parer à toutes

éventualités, nous organisons une issue de secours pour évacuer l'immeuble de

la charcuterie en cas de danger. Il s'agissait d'un passage facile par les

toits et les murs voisins.

Enfin arriva le printemps 1944, la ville subissait des

bombardements incessants notamment sur le terrain d'aviation et sur les

installations ferroviaires. Ces actions étaient les préliminaires du

débarquement. Un avion allié qui venait bombarder le camp d'aviation fut touché

par la D.C.A. et lâcha ses bombes sur la place des Halles au milieu du

centre-ville. Une partie du quartier fut détruite. Une aile de l'hôtel de ville

qui abritait une bibliothèque de grande valeur devint la proie des flammes.

Quarante neuf personnes périrent à cause de ce déplorable accident. Ceci se

passait le 26 mai 1944. Le 6 juin vers 10 heures du matin, nous parvenons à

capter la B.B.C et avons la joie d'entendre la grande et émouvante voix du

Général de Gaulle annonçant que les troupes alliées venaient de lancer sur les

côtes de Normandie, une gigantesque opération de débarquement. Dans ce même

appel, il donnait l'ordre à la résistance d'entrer en action sur les arrières

de l'ennemi. Sur tout l'ouest de la France, les bombardements se multipliaient

: terrains d'aviation, routes, ponts, nœuds ferroviaires. La ville au bout

de quelques jours se trouva privée d'eau, de gaz et d'électricité. Le ravitaillement

était de plus en plus précaire et les journées entrecoupées de fréquentes

descentes aux abris. Après des semaines de durs combats, le front allemand de

Normandie se trouva déstabilisé. Ce fut la percée d'Avranches par laquelle

allaient s'engouffrer les blindés de Patton qui libéreront Le Mans et

s'avanceront en direction de Chartres. La vie y devenait de plus en plus

difficile. Les chambres froides ne fonctionnaient plus faute d'électricité.

Ceci nous obligeait pour conserver nos maigres marchandises à aller chercher

des pains de glace à la brasserie. Cet établissement avait été réquisitionné

par les allemands pour la fabrication de la bière. C'est à cette occasion que

nous fîmes la connaissance d'un prisonnier Nord-Africain que l'ennemi employait

à cet endroit.

En effet, depuis le début de l'occupation de nombreux

prisonniers français, notamment des Arabes étaient détenus dans une ancienne

caserne de l'armée française à Morancez, village situé à quelques kilomètres de

la ville. L'armée allemande en ce mois de juillet et d'août 44 était surtout

préoccupée d'assurer sa retraite devant la pression des armées alliées. La

surveillance de ces prisonniers s'étant fortement relâchée, ceux-ci circulaient

en ville à peu près librement quand le travail était terminé. Devant l'avance

des américains, les allemands avaient décidé de transférer le camp en Allemagne

d'où l'affolement bien compréhensible de ces pauvres gars. Le prisonnier avec

lequel nous nous étions liés d'amitié nous supplia de le faire évader. Après

l'accord facilement obtenu par mon père, nous prenons nos dispositions pour lui

trouver une « planque » en attendant la libération de la ville.

Il fut convenu que nous prendrions livraison du «

colis » un certain jour au début du mois d'août (je ne saurai en préciser la

date). Le jour prévu vers 17 heures, ce n'est pas un, mais CINQ types qui se

présentèrent à nous.

Malgré notre surprise nous acceptons de les prendre en

charge. Ils passeront la nuit à la charcuterie malgré la vive et légitime

inquiétude de ma mère. Vers 3 heures du matin, malgré le couvre-feu et après

les avoir tant bien que mal affublés de vêtements civils nous les conduisons à

leur retraite définitive. Il s'agissait d'une maison appartenant à la

grand-mère d'Yves située dans un quartier évacué à cause de la proximité de la

gare, donc une retraite relativement sûre.

Nos protégés resteront là, cloîtrés, une dizaine de

jours en attendant la libération de la ville. Nous devions les ravitailler tous

les jours en vivres et même en eau, ce qui n'était pas sans risque. Aussitôt

après l'arrivée des américains, ils purent reprendre leur liberté et nous

témoignèrent une vive reconnaissance. Cette opération assez hasardeuse avait

pleinement réussi.

Nous voici arrivés à la date du 15 août. Cette journée

nous apportera deux nouvelles capitales. Celle du débarquement dans le midi de

la France, plus précisément sur la côte varoise de la 1ére armée française

placée sous le commandement du Général de Lattre de Tassigny, et celle de

l'arrivée imminente de la colonne blindée américaine qui, sous les ordres du

Général Walton Walker devait libérer la ville. Leur aviation tactique, par des

patrouilles incessantes assurait la couverture aérienne des blindés.

Dans l'après-midi du 15, nous parvenons enfin à

contacter un responsable du groupe de résistance « Libération Nord »,

qui devait entrer en action dès l'arrivée des premiers chars. Nous sommes

convoqués le lendemain matin en tenue appropriée dans un immeuble abandonné par

les allemands, situé au coin de la place des Epars. Ceux-ci avaient laissé

quelques troupes de couverture qui, le 15 au soir occupaient les rues et les

carrefours. Troupes sacrifiées mais armées de redoutables grenades antichars,

les Panzerfaust. Le matin du 16 nous découvrons un char Sherman immobilisé et

partiellement détruit par un de ces redoutables engins, rue du Grand Faubourg.

L'équipage ayant, hélas, été tué. Vers 10 h, comme prévu, nous nous rendons à

la convocation du chef de groupe. Il régnait dans l'immeuble une grande

activité. De nombreux volontaires étaient présents. Chacun de nous se vit

pourvu, qui d'une mitrailleuse sten, qui d'un fusil d'infanterie anglais et de

munitions en nombre suffisant.

Peu de temps après, les chars américains, n'ayant

rencontré que peu de résistance débouchaient sur la place des Epars. Spectacle

inoubliable ! Immédiatement nos groupes F.F.I. sortirent de leur repaire pour

guider et éclairer les chars en attendant l'arrivée de l'infanterie américaine.

En fait cette formation ne devait parvenir dans nos murs que quelques jours

plus tard. Dans ces conditions le nettoyage de la ville incombait aux F.F.I.

dans la mesure de leurs moyens. A cet endroit de mon récit, je tiens à

reproduire intégralement le rapport officiel de l'inspecteur de police Aies qui

fut le chef de notre groupe de combat :

« Jean Aies, secrétaire de police du commissariat de

Chartres, chef de groupe F.F.I. rend compte de l'activité de ce groupe pendant

la période du 16 au 20 août 1944. 16 août à 16 h occupation du bâtiment des travailleurs,

place des Epars sous la direction du lieutenant Grimât.

Ce jour, constitution du groupe : Aies - Baudry -

Corbin - Gyteau - Berteau – Bobet - Baranez - Gérard - Jega - Seginger -

Polydor - Rauget - XX -

Activité du groupe : participation aux combats de la

porte Morard, pas de perte. L'après-midi, occupation de l'usine à gaz en

liaison avec un autre groupe. Attaque d'un canon (remonté à la préfecture) de

son camion de munitions, garé ensuite porte Morard par le capitaine des

pompiers. 6 prisonniers, 5 allemands tués. Puis attaque du cimetière. Perte : 2

tués : Rauget Jean et XX...

17 août. En liaison avec le capitaine Duroc occupation

du hangar de la caserne Marceau de la ligne de chemin de fer située à proximité

et des champs au delà de la ligne. Attaque des Trois-Ponts en liaison avec le

groupe occupant la ligne aux Trois-Ponts. Ce groupe, attaqué par l'artillerie

allemande et des armes automatiques se replie. Nous sommes à notre tour

attaqués par l'artillerie allemande et, après plusieurs demandes de renfort,

obligés de nous replier momentanément, vers 15 h 30. Trois blessés : Gyteau à

la tête, Corbin et Berteau aux jambes. Le groupe retourne aux Trois-Ponts à 17

heures.

18 août. Le groupe est scindé en deux parties, l'une

sous les ordres de Bobet Alexandre se rend aux Trois Ponts. L'autre sous mes

ordres, occupe la caserne Marceau jusqu 'à la prise en compte par les

américains. Patrouille sur la côte surplombant la rue des Perriers. Nous

essuyons plusieurs violentes rafales et nous dégageons sans perte.

19 août. Etant mis à la disposition du commissariat

aux renseignements généraux à la préfecture, je passe la direction du groupe à

Bobet. Le soir, je participe au nettoyage des bois de Barjouville.

20 août. Participation au nettoyage des bois de

Thivars.

Le chef de groupe Jean Aies »

En certains points de la ville, les allemands nous

opposèrent une vive résistance, notamment dans le secteur des Trois-Ponts. Le

quartier présentait au moment des combats un aspect lunaire car l'aviation

alliée avait été contrainte de bombarder le pont de chemin de fer à plusieurs

reprises avant de le neutraliser. Tout le terrain était creusé de cratères et

même le cours de l'Eure se trouvait détourné.

Une force allemande, comprenant paraît-il un millier

d'hommes, qui faisait retraite depuis la région d'Orléans, tenait fermement la

position. Ils possédaient en outre une ou deux pièces de canon anti-char. Les

F.F.I. dotées seulement d'un armement léger ne purent les réduire seules. Le 17

août au matin ils parvinrent même à progresser et à prendre un point d'appui

dans le périmètre des abattoirs, tirant plusieurs salves d'obus sur la ville.

Il fallut attendre l'arrivée de l'infanterie

américaine pour que cette importante poche de résistance fût réduite.

Il faut déplorer et condamner la sauvagerie des

troupes allemandes qui capturèrent un groupe de F.F.I. dans ce secteur et les

fusillèrent au mépris des lois de la guerre.

Quelques jours plus tard, au clos Pichot, les honneurs

militaires furent rendus à nos morts en présence d'André Le Troquer, Ministre

de l'Intérieur du gouvernement provisoire de la République.

Je ne voudrais pas terminer cette courte relation de

la libération de la ville telle que je l'ai vécue sans raconter, ici, une

anecdote. Le 16 août vers 11 heures du matin, je me trouvais avec mon groupe

devant la préfecture en compagnie d'éléments américains armés d'un canon

anti-char. A ce moment partent du grand clocher de la cathédrale quelques

rafales de balles à notre intention. Les artilleurs américains mirent alors

leur pièce en batterie en direction du clocher. Nous parvenons à grand peine à

les empêcher de tirer. On peut imaginer sans peine les dégâts irréparables qui

auraient été causés à notre belle cathédrale.

Le 16 août au matin eut lieu, avenue Maunoury, un bref

et violent engagement. Un groupe F.F.I. tenta d'intercepter un véhicule ennemi

fortement armé. Quatre combattants y laissèrent leur vie. Notre ami et camarade

de lycée Roger Joly fut grièvement blessé.

Nous eûmes à déplorer dans nos rangs la perte d'une

vingtaine de F.F.I. Plusieurs dizaines des nôtres furent blessés au cours de

ces opérations.

Ainsi que nous devions l'apprendre par la suite, si la

résistance fut peu active dans les villes du département, elle fut, par contre,

présente et efficace dans les villages et la campagne. Le terrain découvert de

notre région ne se prêtait évidemment pas à la constitution de groupes de

résistance importants. Il se forma cependant deux maquis. Celui de Plainville

et celui de Beaumont-les-Autels. Ce dernier commandé par le Baron Antoine de

Layre. Au moment de l'arrivée des américains, ces deux unités parvinrent à

s'emparer avec une certaine audace et aussi un grand risque de la ville de

Nogent-le-Rotrou. Les petits groupes constitués dans les villages menaient de

leurs côtés des actions limitées mais efficaces contre l'ennemi : attaque de

camions isolés, sabotages de voies ferrées, destruction de ponts etc... Le

viaduc de Cherizy, près de Dreux, qui était pour les allemands d'une grande

importance stratégique fut rendu inutilisable grâce à l'action de la

résistance. Les convois militaires destinés au front de Normandie se trouvèrent

bloqués à cet endroit. De nombreux parachutages d'armes eurent lieu dans la

campagne pour équiper les groupes de combattants F.F.I. et F.T.P. Nous devions,

par la suite retrouver ces courageux garçons parmi les effectifs du 1er

bataillon d'Eure-et-Loir.

2ième partie

21 août 1944 - 23 mai 1945

Journal de route

Le 21 août, la libération de la ville était chose

faite. Une alternative se présentait à nous. Ou nous devions, selon le jargon

militaire, rentrer dans nos foyers et rendre nos armes où nous prenions la

décision de poursuivre le combat. Nous choisissons la deuxième solution.

Le 22 de ce mois, le lieutenant de Layre avait

installé un petit bureau dans les locaux de l'hôtel du conseil général situé

derrière l'actuel monument Jean Moulin. Il recherchait des volontaires pour la

formation de corps francs devant participer à la libération de Paris. Nous

n'hésitons pas à nous enrôler non sans avoir prévenu nos parents de notre

initiative, assez bien acceptée, malgré quelques craintes, il faut le dire.

Trois groupes F.F.I. de chacun une dizaine d'hommes furent constitués sous le

commandement du lieutenant de Layre. Nous serons tous deux affectés au groupe

Ménard. C'était un homme d'une trentaine d'années, compétent, sympathique et

même paternel qui nous commandait.

Le lendemain, nous prenons place dans des camions pris

à l'ennemi et partons en direction de Paris. En cours de route, ordres et

contre-ordres se succédèrent (c'est déjà l'armée). Deux groupes seront dirigés

vers Paris, notre groupe commandé par de Layre et Ménard se dirigera vers

Fontainebleau. Après un voyage sans histoire, nous arrivons sur les bords de la

Seine, dans le charmant village de By-Thomery. Les habitants nous réservèrent

un chaleureux accueil avec cognac et cigares.

Le soir même, nous prenons position à Samois sur les

bords du fleuve. Le lendemain matin notre groupe prendra place dans des barques

pour occuper une île sur le fleuve, où paraît-il, se trouvaient encore des

allemands. Mais nous rentrons bredouilles. Les jours suivants, plusieurs patrouilles

sont organisées dans la campagne. Au cours de l'une d'elles, nous recevrons

sans combat la reddition d'une trentaine d'allemand qui seront désarmés et

conduits en lieu sûr. Nous devions aussi, dans ce secteur, participer avec les

américains à une longue patrouille de nuit de 30 kilomètres vers le village de

Machaux, marche épuisante et inutile car nous ne rencontrerons aucun gibier.

Les jours suivants, nous serons affectés avec des

soldats américains à la gare du pont de Champagne sur Seine. L'ancien pont

ayant été détruit par l'ennemi en retraite, avait été provisoirement

reconstruit solidement par les sapeurs du génie américain. On appelait cet

ouvrage un pont « Belley ». Cette tâche était assez agréable car nous pouvions

fraterniser avec les soldats US. qui nous gavaient de friandises comme des

enfants.

Après une semaine passée dans cette jolie région,

notre groupe, transporté dans un vieil autocar brinquebalant, se retrouva dans

le village de St Père près de Meung sur Loire. Nous prendrons nos cantonnements

dans l'école. Je me propose comme cuistot du groupe et élabore une cuisine

rudimentaire dans une marmite à cochons... Puis notre groupe après quelques

jours de vie champêtre vit arriver l'inévitable autocar qui nous transportera à

Cosne sur Loire. Voyage mutile car là non plus nous ne rencontrerons aucun

allemand. La fin de ce périple se fera à Garnay près de Dreux.

A proximité de cette bourgade, les Américains avaient

installé une importante base aérienne que nous allions visiter pendant nos

heures de repos. Les appareils qui équipaient ce terrain étaient des

bombardiers moyens, type « Marauder ». Ils portaient un équipage de deux hommes

et allaient quotidiennement en mission de guerre au dessus de l'Allemagne. Lors

de ces visites, nous eûmes le plaisir de nouer des relations amicales avec un

mécanicien au sol d'origine québécoise, ce qui nous permettait d'avoir avec lui

des conversations en français.

Après quelques jours de cantonnement dans ce village,

une permission de cinq jours nous sera accordée ce qui nous permettra d'aller

voir nos parents à Chartres et même à Moulins.

Nous voici au mois de septembre, tous les groupes

F.F.I. et F.T.P. de la région sont rassemblés à Dreux à la caserne de Billy. Le

29 de ce mois, après un conseil de révision assez sommaire, nous signons notre

acte d'engagement volontaire pour la durée de la guerre. La plupart de nos

compagnons accompliront la même démarche. Ainsi sera constituée une unité

régulière de l'armée française qui portera le nom de « 1er bataillon

de marche d'Eure-et-Loir ».

Commence alors la vie de caserne avec ses contraintes,

ses corvées, sa monotonie mais aussi les exercices et manœuvres

indispensables à la formation d'un fantassin. Notre effectif était, à ce moment

d'environ 700 hommes, officiers et sous-officiers compris. Peu de temps après

notre arrivée à la caserne, quelques camarades furent désignés pour se rendre à

Cherbourg et prendre livraison de matériels et d'équipements nécessaires au

bataillon. Il s'agissait, en fait de fournitures et d'armements de l'armée

britannique. Le matériel routier se composait d'une dizaine de camions «

Bedford » d'une charge utile de 2 tonnes 5, d'autant de camionnettes de même

marque, bâchées, également de plusieurs motocyclettes et side-cars. Chaque compagnie

se vit dotée d'une chenillette blindée de ravitaillement d'infanterie.

L'armement de la troupe était le fusil d'infanterie anglaise modèle 1914.

C'était un lourd engin qui tirait seulement au coup par coup et possédait une

boîte de chargeur de cinq cartouches.

Il faut dire, qu'à cette époque, le fusil d'infanterie

allemand le Mauser n'était pas plus performant. Cependant, à ces armes peu

rapides furent adjointes des fusils-mitrailleurs, anglais, eux aussi, de marque

Bren, capables de tirer 500 balles par minute et stockés dans des boîtes

chargeur. J'ajouterai que cet armement fut complété par la suite par

l'attribution à chaque compagnie de mortiers légers de 60. La compagnie

d'engins (la 5ème) fut pourvue de lourds mortiers de 81. Les uniformes étaient

ceux de l'armée britannique très pratiques et assez seyants : casques plats à

larges bords, capotes, blousons, pantalons kaki, courtes guêtres de cuir jaune,

baudrier et cartouchières de même.

L'organigramme de notre unité se composait comme suit :

Une compagnie de commandement qui comportait plusieurs

sections, notamment une section de transmission, une section de pionniers, une

section sanitaire. A cela, il fallait ajouter plusieurs services, le train-auto

et la mécanique, l'armurerie et aussi les services administratifs nécessaires

au fonctionnement du bataillon.

Le corps de troupe proprement dit se composait de 5

compagnies d'une centaine d'hommes. Chaque section étant divisée en 3 groupes

de combat qui constituaient donc l'unité de base. Le groupe de combat

comportait une dizaine d'hommes de troupe commandée par un sergent et un

caporal.

Chaque groupe en plus de l'armement individuel était

doté d'un fusil mitrailleur. Cet organigramme était, je pense, celui de

l'infanterie de cette époque.

La solde qui était payée aux hommes de troupe était de

810 francs par mois, ce qui, à ce moment représentait une somme assez

appréciable.

J'ouvrirai ici une parenthèse pour présenter un de nos

sous-officiers.

Parmi les militaires de cette catégorie se trouvait un

certain adjudant Germain dont je vais, brièvement, faire le portait. Cet homme

était ce qu'on peut appeler une figure, je dirai même « une gueule ». Un type

mince, sec, solide, au visage maigre et aux cheveux grisonnants. Il s'était

engagé très jeune dans les corps francs de l'infanterie pendant la guerre

14-18, ce qui n'était pas rien. Il eut, sur le front français une conduite

héroïque ce qui lui valut de terminer la guerre avec la médaille militaire et

la légion d'honneur. Il était ce que l'on appelle aujourd'hui un vrai

baroudeur, grand amateur aussi de la chopine...

Pendant la dernière guerre, il participa à la

résistance puis, n'hésita pas, malgré son âge, à rejoindre nos rangs. Etant

donné son grade, il s'efforçait quelques fois maladroitement de faire respecter

la discipline ce qui lui valait quelques inimitiés parmi les soldats. Cependant

au fond, chacun l'aimait bien et le respectait.

Ainsi armés et équipés, nous poursuivons notre

entraînement à Dreux jusqu'à la fin du mois de novembre.

Un événement vint rompre la monotonie de la vie de

caserne. On nous apprit que notre unité aurait l'honneur de participer à un

important défilé militaire aux Champs Elysés, en présence du général de Gaulle

et de Winston Churchill à l'occasion du 11 novembre. Les troupes furent

acclamées par une foule nombreuse, mais tous deux n'en eûmes que le récit car

nous étions, ce jour là, de garde à la caserne. Ce qui nous causa, il faut le

dire, une certaine déception.

Peu de temps après la réception du matériel, je fus

affecté en tant que chauffeur de camion à l'armurerie. Ce service était dirigé

par un sergent auquel était adjoint un caporal-chef. Je pris mes quartiers dans

cet endroit assez paisible où de nombreuses corvées m'étaient épargnées. Notre

vie militaire suivait son train-train quand nous parvint la nouvelle de

l'affectation du bataillon au 131ème régiment d'infanterie. L'ancien

131ème ayant été dissout en 1940. Il fut décidé de le reconstituer

avec des éléments des anciens F.F.I. A cette époque les régiments d'infanterie

se posaient en trois bataillons. Le 1er et le 2ème

bataillon du nouveau 131ème seraient composés d'anciens F.F.I. de

l'Aube, le 3ème bataillon serait celui d'Eure-et-Loir. Cette

dernière disposition était rendue nécessaire pour une affectation sur un front

de guerre. Chacun de nous se réjouissait de pouvoir participer tant soit peu

aux combats libérateurs.

Le

11 novembre 1944. Le Bataillon défile aux Champs Elysées.

Le

11 novembre 1944. Le Bataillon défile aux Champs Elysées.

Pour des raisons évidentes, le nouveau régiment devait

porter le même uniforme, c'est la raison pour laquelle, à notre grand regret,

on nous changea nos confortables tenues anglaises contre des uniformes français

de mauvaise qualité. On nous équipa même de casques italiens fort disgracieux.

Au début de décembre, le bataillon reçut l'ordre de

faire mouvement vers la ville de Bourges. Les compagnies à pied gagnèrent cette

ville par le train dans les classiques wagons à bestiaux, modèle 1914 (hommes

40 - chevaux en long 8). Le convoi ainsi formé atteignit Bourges après un long

détour par le Massif Central car tous les ponts franchissant la Loire avaient

sauté par fait de guerre. Le train de matériel dont je faisais partie fut

chargé sur des wagons plate-forme et via Chartres, gagna Orléans où il fut

débarqué. On nous réunit alors en convoi pour atteindre Bourges par la route.

Notre unité au grand complet pris ses nouveaux quartiers à la caserne Carnot.

C'était un ensemble de bâtiments en longueur, sans étage, vétustés, assez

éloignés du centre ville.

A cette époque, Bourges était une importante ville de

garnison. Dans le courant du mois de décembre survinrent des événements assez

peu connus. En plus des unités régulières de l'armée, il y avait en

cantonnement dans cette ville, un régiment constitué d'anciens francs-tireurs

et partisans (F.T.P.) d'obédience communiste qui s'intitulait 1er

régiment populaire du Berry (1er R.P.B.). Cette unité prétendait ne

pas obéir à l'Etat Major de l'armée. C'était donc un régiment factieux. Cet

état de choses regrettable existait également dans d'autres départements du

centre et du sud de la France. Le général de Gaulle décida alors de dissoudre

ces unités illégales. A Bourges, cela n’alla pas sans quelques

difficultés. Pour cette raison, notre bataillon fut mis en état d'alerte

maximum, gardes renforcées, patrouilles armées en ville etc ...

Enfin après quelques jours de tension tout rentra dans

l'ordre sans heurt et sans accrochage. Un certain nombre de ces agités vint

grossir les rangs de notre unité qui comptait à ce moment là un effectif

d'environ 800 hommes. Au cours de notre séjour à Bourges, j'eus l'occasion à

plusieurs reprises d'aller en mission avec mon camion à Chalons sur Marne pour

y chercher des équipements auprès de l'intendance de cette ville. L'hiver 44-45

fut froid et neigeux. Je dus me rendre à cet endroit vers la fin de décembre en

camionnette découverte accompagné par le sergent-chef Dubois. Le parcours aller

et retour fut glacial par des routes neigeuses et glissantes. Je pense avoir,

ces jours là, contracté la pleurésie qui m'a tant gêné et fatigué par la suite.

A cette période, la région Est était, au point de vue militaire, en pleine

effervescence car l'armée allemande venait de lancer une vigoureuse

contre-offensive dans les Ardennes sous le commandement du général Von Rundstet.

Cette opération faillit réussir, l'aviation américaine

était bloquée au sol par le mauvais temps et ne pouvait pas entrer en action

pour détruire les blindés ennemis. La situation se rétablit au dernier moment,

notamment grâce à l'héroïque résistance des troupes américaines à Bastogne.

Depuis notre affectation au 131ème régiment d'infanterie, si nous

avions changé nos uniformes, nous avions dû, par contre, conserver notre

armement anglais.

Au début de février arriva enfin, un ordre de

l'Etat-major : notre unité devait se rendre à Luçon en Vendée pour y rejoindre

le 1er et le 2ème bataillon. L'ensemble du régiment

devait prendre position sur le front de la Rochelle. Un long convoi ferroviaire

fut alors formé et le bataillon avec tout son matériel se dirigea vers cette

destination. Le déplacement de notre unité avec armes et bagages représentait

un spectacle assez impressionnant qui nous causait une certaine fierté, il faut

l'avouer. Après une journée de voyage au cours duquel nous traverserons les

marais vendéens, notre convoi arriva à destination. Les quartiers furent pris à

la caserne Hoche. Nous y passerons environ une semaine puis un certain dimanche

notre nouveau 131ème régiment aura l'honneur de défiler, musique en

tête dans les rues de la ville où nous serons salués par la population aux cris

de « vive l'armée française ».

Quelques jours après ces fastes militaires, des

dispositions furent prises en vue de notre départ pour le front.

Les compagnies sont remaniées. Yves se trouve affecté

à la lère, 2ème section, aspirant Hurel. Ayant

naturellement le désir de rester avec lui, je demandais et obtins ma mutation

dans cette compagnie et je pus ainsi rester à ses côtés. Un matin, vers 6

heures, le départ est donné. Un convoi de camions nous transportera jusqu'au

lieu dit les Alouettes. Puis, départ à pied pour un parcours d'environ 10

kilomètres. La troupe traversa la ville de Marans dont les habitants avaient

été évacués. Enfin, nous arrivons sur la ligne de front pour assurer la relève

de groupes de F.F.I. Vendéens.

Février

1945. Notre groupe de combat sur le front de la Rochelle (MARANS).

Février

1945. Notre groupe de combat sur le front de la Rochelle (MARANS).

La ligne, dans ce secteur, prenait appui sur la voie

ferrée. Nous apparaît alors la faiblesse de notre ligne de défense. Elle était

uniquement constituée de postes d'infanterie établis tous les 100 mètres

environ. Il n'existait pas de deuxième ligne et pratiquement pas d'artillerie

ce qui était assez incroyable. Dans ces conditions, il était bien évident que

nous ne pourrions résister longtemps à une attaque même de faible envergure.

Notre groupe de combat était commandé par le sergent

Legrand, un petit gars bien sympathique, assisté de deux caporaux Pailleau et

Tilmand. Dès notre arrivée en ligne, nous nous employons à fortifier la

position qui en avait bien besoin : pose de barbelés, position enterrée pour le

fusil-mitrailleur, trous individuels. Ces modestes aménagements étant établis

le long de la voie ferrée. Notre poste se trouvait à proximité d'un petit

bâtiment, annexe de la gare. Celle-ci à notre gauche abritait le groupe

Barrière. A notre droite se trouvait le groupe Potron. Comme chacun peut le

comprendre la ligne de front avec des postes isolés et vulnérables ressemblait

à une passoire...

Les positions allemandes qui nous faisaient face

étaient établies à environ 7 à 800 mètres en bordure d'une route nationale plantée

d'arbres.

Le no man’s land était une plaine légèrement

creusée en cuvette. Dans la journée le front était calme. La nuit était assez

souvent ponctuée de rafales d'armes automatiques.

Malgré le calme du front, les conditions physiques

étaient assez dures car nous n'avions que peu de temps pour dormir. Ceci à

cause des patrouilles nocturnes nécessaires pour assurer la liaison entre les

deux groupes voisins. De plus, le ravitaillement était assez mauvais, notre

compagnie restera dix jours en ligne. Je dois cependant ajouter que nous eûmes

à faire face sur notre position à trois incidents que j'évoquerai dans l'ordre

chronologique. Un certain soir, nous apprenons que l'ennemi possédant un train

blindé risquait de venir nous attaquer dans la nuit. Pour tenter de faire

obstacle à ce danger des poteaux télégraphiques bordant la voie furent, sur

ordre, sciés et jetés sur le ballast. Notre poste resta en alerte toute la

nuit. Notre armement léger avait été complété par un bazooka, arme anti-char.

Le petit matin arriva sans que nous ayons vu ce train fantôme, Dieu merci.

Le 28 février (une date que je n'oublierai pas), le

soir, nous constatons une agitation anormale dans les lignes allemandes et de

nombreux bruits de véhicules roulant sur la route.

Le lendemain matin vers 8 heures, pendant la «

dégustation » du café, l'alerte est donnée par nos sentinelles. L'artillerie

allemande se réveille et nous canonne à l'aide de fusants (obus à mitraille,

très destructeurs pour le personnel en terrain découvert). Nous gagnons à la

hâte nos trous individuels. Quelques minutes plus tard un obus vient percuter

le sol à moins de 4 mètres devant moi. Violente lueur, suivie d'une forte odeur

de poudre puis, l'instant après d'une forte détonation. Des pierres viennent

frapper mon casque. Je sortirai indemne de ce mauvais pas bien qu'assez

effrayé, je dois l'avouer. Le projectile qui avait failli me tuer avait

sectionné le rail sur une longueur de un mètre. Cette salve d'artillerie était,

en fait, un tir de diversion car l'ennemi venait de lancer une vigoureuse

attaque à notre gauche dans le secteur tenu par le 1er bataillon

dont la position fut enfoncée. L'adversaire faisait de temps en temps des

incursions dans l'arrière pays pour se procurer du ravitaillement. Il y eut ce

jour là plusieurs tués et blessés au 1er bataillon. Dans

l'après-midi, le 8ème Zouave, régiment d'élite de la 2ème

division blindée lançait une contre-attaque décisive qui rétablit le front.

Quelques jours plus tard, nouvelle alerte, toute la nuit nous entendons des

bruits suspects près de nos lignes. Au petit matin, grand remue-ménage à notre

droite, une patrouille allemande venait pour se rendre avec tout son armement.

Les gars du groupe Potron mettront rapidement tout ce beau monde en lieu sûr.

Après ces dix jours passés en ligne, nous serons

relevés par des soldats du 95ème régiment d'infanterie (je crois).

Nous apprendrons par la suite que ce poste avait été attaqué de nuit et décimé

quelques jours après notre départ.

La relève effectuée, nous serons transportés en camion

jusqu'à Chaillé-les-Marais après avoir traversé la Sevré Niortaise sur un pont

de bateaux. Dans cette localité était installé le P.C. du régiment. Notre

groupe se vit attribuer un cantonnement dans le garage du notaire. Le

lendemain, nous verrons notre sort s'améliorer grâce à notre installation

définitive dans un grenier garni de paille. Nos maigres repas sont pris dans

une rue du village, assis sur le trottoir. Il faut dire, pour excuser la

mauvaise qualité de la nourriture, que nos cuistots faisaient ce qu'ils

pouvaient avec ce qu'ils avaient, les repas étant préparés dans de vieilles

cuisines roulantes allemandes. En cet endroit notre repos était assez relatif

car il nous fallait monter de multiples factions. Les tours de garde se succédaient

à cadence rapide. Quelques jours plus tard, Yves vit arriver avec satisfaction

son ordre de départ pour une permission de détente de dix jours. Pendant son

absence, je serai affecté à la garde du P.C. du régiment et j'aurai alors

l'honneur de présenter les armes au général de Larminat, commandant en chef du

théâtre d'opérations du front de l'Atlantique.

Mon état de santé était à ce moment assez mauvais,

essoufflements, maux de tête, fièvre, fatigue générale. Pour cette raison, je

me vis contraint de me faire hospitaliser. Je me rendis à Aine, petit village

voisin où était installée une infirmerie de campagne. C'était un lieu malpropre

installé dans une grange vétuste. Je passerai là trois jours, couché comme mes

camarades d'infortune sur un cadre de bois recouvert d'une mince couche de

paille. Les soins étaient tout à fait insuffisants. La nuit, les souris

venaient manger dans nos gamelles les reliefs du repas. Bien qu'assez mal en

point, je réussis à quitter ce triste lieu, les reins brisés et tant bien que

mal je repris mon service. Peu de temps après mon retour, nous apprenons que

les permissions étaient suspendues car notre bataillon devait changer de

secteur. J'eus la mauvaise surprise d'apprendre que j'étais sur la liste de

départ.

Enfin, un beau matin arriva un convoi de camions GMC

conduit par des Nord-Africains de la 1ère Armée. Chacun prit place à

bord et vers 15 heures, le départ fut donné vers Niort puis Saintes, notre point

de chute étant la petite ville de Pisany. Les cantonnements seront établis au

milieu d'une population assez peu sympathique, peu soucieuse semble-t-il de

voir déranger ses petites habitudes. Le lendemain de notre arrivée, plusieurs

compagnies seront mises à la disposition du capitaine Lenfant. Sous les ordres

de cet officier, nous devions décharger des trains de munitions d'artillerie

qui arrivaient à la cadence de deux trains par jour. C'était un travail

fatiguant que nous accomplissions cependant avec bonne humeur. Il s'agissait

principalement d'obus de 75 et de 155. Cet impressionnant arsenal fut déposé

par nos soins dans une carrière proche du village.

Chacun se réjouissait de penser que toute cette «

ferraille » allait prochainement être judicieusement distribuée sur la g... de

l'ennemi. Les bruits d'une attaque décisive sur Royan semblaient se confirmer.

Le 1er avril, jour de Pâques, Yves rentrait de permission. Quelques

jours plus tard, nouveau départ dans cette direction. Le bataillon quittera en

bon ordre et en chantant cette bourgade si peu accueillante. Après une marche

d'une dizaine de kilomètres sous un soleil déjà chaud, notre compagnie arriva

au hameau Le Chais situé près des avant-postes.

En chemin, nous apercevons dans une prairie une batterie

d'artillerie en action qui procédait à des tirs de harcèlement. Les pièces

d'assez fort calibre étaient, je crois, des 155 courts. Les servants, torse nu,

chargeaient leurs canons, avec ardeur et chacun de saluer en passant ces braves

artilleurs. Le P.C. du bataillon était installé dans le hameau à quelques

centaines de mètres de la ligne de front. Aussitôt arrivés, nous procédons à la

relève des avant-postes. Notre ligne de défense était, cette fois établie d'une

façon plus rationnelle que devant Marans. Il s'agissait pour nous d'occuper des

tranchées profondes seulement d'un mètre vingt mais qui offraient cependant une

protection assez efficace contre d'éventuels tirs de l'artillerie adverse. Ces

modestes aménagements étaient creusés en zigzag et comportaient en plus des

positions F.M. des excavations de même profondeur recouvertes de madriers et de

terre dans lesquelles pouvaient prendre place deux hommes pour les heures de

repos. Aussitôt arrivé chacun s'empressa d'aménager son « gourbi » de la façon

la plus confortable. Nous passerons là une dizaine de jours assez tranquilles,

si ce n'était, évidemment les gardes de jour et de nuit. Devant nos

avant-postes s'étendait une vaste prairie plantée d'un joli cerisier en fleurs.

Dans le no man's land qui séparait les lignes

adverses, s'étendaient de vastes champs de mine anti-char (les Teller mines).

Plusieurs sections de notre bataillon furent désignées pour aller, chaque nuit,

détecter et neutraliser ces dangereux engins, ce qui n'était pas sans risques.

Les positions de l'adversaire étaient installées au

delà d'un vallonnement : la côte de Médis. La totalité du régiment occupait la

ligne de front.

Vers 20 heures, le 14 avril, je reçus l'ordre de me

rendre au P.C. du bataillon pour y chercher le courrier. Je trouvais là une

certaine effervescence et une lettre de mes parents m'apprenant la mort de

Roosevelt. Dans cette missive, ils me faisaient part de leurs craintes car il

circulait à l'arrière des bruits persistants d'une offensive dans le secteur de

Royan. Avant mon retour sur la ligne de front, j'eus la stupeur d'apercevoir à

l'orée du village une longue file de chars Scherman marqués de l'insigne de la

2ème D.B. J'en conclu évidemment que l'attaque était imminente. Vers

20 heures, j'étais de retour aux avant-postes. Après le repas du soir, nos

commandants de compagnie reçurent l'ordre de prendre certaines dispositions en

vue de l'attaque.

La 5ème

compagnie (cie engins) devait se porter « en douceur », vu la proximité

de l'ennemi près de la côte de Médis. Des sections de soutien viendraient les

appuyer. Nous sommes désignés tous deux pour venir compléter la section

Marchand. Des munitions nous sont distribuées ainsi que des pelles-bêches. Vers

minuit, le départ est donné par une nuit heureusement assez obscure. La

progression de cette avant-garde se faisait sans problème et... presque sans

bruit sans trop de danger non plus car les sapeurs démineurs avaient nettoyé

les nuits précédentes un terrain infesté de mines.

Vers 2 heures du matin, nous parvenons sans difficulté

sur l'objectif sur un terrain un peu accidenté. Nous étions Yves et moi à ce

moment, séparés. Je me trouvais à l'orée d'un petit bois avec le caporal

Pailleau. Aussitôt arrivés sur la position, l'ordre nous est donné de creuser

des trous individuels. Après cet épuisant travail, nous prendrons quelques

heures de repos bien mérité.

A 5 h 45 environ, d'un seul coup, à notre grande surprise,

éclatait le tonnerre. Les premières minutes nous sommes abasourdis et planqués

dans nos trous, puis vient une accoutumance à ce vacarme. Il s'agissait de la

préparation d'artillerie précédant l'attaque. Nous pouvions distinguer

nettement les départs secs et rapides des canons de 75, puis les coups plus

espacés et plus puissants des pièces de plus fort calibre. Les obus passaient

au dessus de nous avec un ronflement sinistre et allaient s'écraser sur les

positions allemandes. A 6 h 35 exactement, (document historique) le tir de

barrage s'arrêta net. A notre droite chacun pu voir dans une vaste plaine

l'arrivée des blindés de la 2ème D.B., spectacle magnifique !

Les chars avançaient en ligne dans la brume du matin

s'arrêtant pour tirer au canon, puis repartaient en avant, balayant le terrain

de leurs mitrailleuses. Le 8ème Zouave, régiment d'élite de la 2ème

D.B. suivait les engins pour nettoyer et occuper le terrain.

Dans ce secteur l'ennemi utilisait pour bombarder nos

positions, des batteries de fusées de type « V.K. », armement

révolutionnaire pour l'époque. Lors de l'attaque, ces engins tombèrent entre

nos mains, et furent retournés contre l'adversaire, servies par des éléments de

la 5ème compagnie.

Dès le début de l'attaque, nos forces navales

entrèrent en action. Etaient engagés, le cuirassé Lorraine, le Basquet et

l'Alcyon, les escorteurs Aventure, Découverte, Surprise et Hova.

Le capitaine de vaisseau Congé (chef d'E.M. de

l'amiral Ruel) était chargé d'étudier les plans d'attaque en liaison avec le

D.A.A.

Les objectifs, Royan et Pointe de Grave seraient

bombardés par le Lorraine et le Duquesne (canons de 340 et de 203). L'aviation

de la R.A.F, apporterait son soutien.

Les défenses allemandes reçurent 3.500 coups de moyens

et gros calibres écrasant les défenses adverses sous un déluge de feu.

L'aviation tactique française entrait également en

action pour appuyer la progression des chars. Nos appareils traçaient de longs

sillages dans le ciel bleu de ce début d'avril. Au dessus de nos têtes, un

avion d'attaque fut touché par la D.C.A. allemande. L'appareil tomba en flammes

non loin de nous. A notre soulagement, les deux hommes d'équipage parviendront

à sauter en parachute et tomberont dans nos lignes. Après ce début de matinée

plutôt agité, nous nous restaurons de sardines et de vin, puis vers 14 heures,

les compagnies reçurent l'ordre de regagner la position de départ. Malgré le

déclenchement de l'offensive, nous n'aurons pas eu, ce jour là, l'occasion de

tirer un seul coup de fusil. Je puis, ici en donner l'explication. Notre

compagnie avait été placée en position de soutien dans le but de contenir une

contre-attaque de l'ennemi mais la puissance de notre offensive était telle que

les positions allemandes furent, dès le début de l'attaque, complètement

débordées.

De plus, nos adversaires manquaient, paraît-il de

munitions et de carburant. Pendant cette matinée, les mortiers de la 5ème

compagnie s'employèrent activement à tirer sur les avant-postes allemands.

En arrivant à nos tranchées, nous apprenons avec

satisfaction que l'attaque était très réussie, les objectifs fixés pour ce

premier jour ayant été largement dépassés.

Nous passerons une nuit paisible et reposante dans nos

gourbis, cette fois sans être dérangés par les gardes de nuit, situation qui

fut par tous grandement appréciée. Le lendemain matin 16 avril, le bataillon se

remit en marche pour occuper le terrain conquis. Nous avions, à ce moment,

abandonné le lourd sac à dos que les poilus de 1914 appelaient « l'as de

carreau ». Il sera remplacé par « le sac sénégalais ». Il s'agissait, en fait,

d'une toile de tente roulée en diagonale dans laquelle se trouvait une

couverture pour la nuit, le tout porté sur le dos. A cet équipement plus léger

venait s'ajouter le lourd fusil anglais, les cartouchières, la pelle-bêche, au

côté la baïonnette et bien sur le précieux bidon en tôle émaillé. Tout cela

représentait une lourde charge. Il faut dire que pendant ces trois mois de

campagne, si nous n'eûmes pas à souffrir de la pluie, nous avons eu à supporter

les caprices d'un soleil assez ardent pour la saison.

Donc le 16 avril, notre unité se mit en marche en

direction de Royan. S'ouvrait devant nous, une vaste plaine légèrement

vallonnée parsemée de bouquets d'arbres. Le spectacle qui s'offrait à nous

était assez grandiose. C'était celui d'une armée en marche. Le terrain était

parcouru en tous sens par des troupes à pied et sillonné par de nombreux

véhicules : chars, chenillettes, camions de ravitaillement, pièces

d'artillerie. Nous passons près d'un char français gravement endommagé par une

mine. Une chenillette de chez nous subit ce mauvais sort, son conducteur, notre

camarade Loyer fut grièvement blessé. La troupe en colonne par un, passa auprès

d'un champ hérissé de longs pieux plantés par l'ennemi pour empêcher

l'atterrissage des planeurs. Cadavres allemands et équipements épars, un

allemand mort, la tête recouverte, dérision macabre, un parapluie gisait sur le

bord de la route. Leurs cadavres étaient paraît-il piégés, interdiction de les

toucher, ce qui démontre bien la traîtrise de l'ennemi.

Ce même soir, notre bivouac fut installé dans une

prairie plutôt fraîche et humide au petit matin. Dans la journée, on nous

distribua pour la première fois des rations américaines. Chaque homme recevait

6 boîtes par jour : viande, légumes, biscuit, chocolat vitaminé, le tout assez

varié. Nous attendrons toute la journée l'arrivée d'hypothétiques camions.

L'après-midi de nombreux chars Scherman passaient sur la route.

Chacun de nous était impressionné par ces glorieux

combattants et leur beau matériel. J'ouvrirai, ici, une parenthèse pour donner

quelques explications sommaires sur ces engins.

Ces matériels d'un poids de 35 tonnes construits en grande

série par les américains étaient armés, outre d'une mitrailleuse lourde, d'un

canon de 75mm sur tourelle mobile. Leur vitesse n'était pas très élevée et leur

blindage insuffisant. Ils étaient, paraît-il, nettement surclassés par les

chars allemands Tigre et Panther. Ils prirent cependant une part active et

décisive à la bataille de France après le débarquement du 6 juin.

Pour en revenir à nos moutons qui étaient des moutons

à pied... Voici qu'arrivèrent enfin dans la soirée les camions tant attendus.

Notre voyage s'effectuera de nuit sur une route parsemée d'entonnoirs. L'air de

la mer, toute proche se faisait sentir. Au cours d'une halte chacun put

apercevoir des masses noires dans les fossés, c'était des cadavres allemands.

Le convoi traversa Royan, qui venait de tomber entre nos mains. Dans la

pénombre, nous apparut une ville dévastée, il y flottait une odeur de cadavre.

Triste spectacle. Puis ce fut l'arrivée à Etaules à 2 heures du matin. Le reste

de la nuit se passa dans une prairie, glaciale. A notre réveil, près de nous

passaient des Half-tracks de la 2ème D.B. qui partaient en patrouille. Un type

de la compagnie captura un jeune allemand armé d'une grenade. Notre prisonnier

était absolument terrorisé car il croyait que nous allions l'exécuter. Bien

entendu, il n'en sera rien.

Les habitants d'Etaules nous accueillirent

chaleureusement et nous distribuèrent du lait chaud, réconfort très apprécié.

En fin de matinée, plusieurs compagnies dont la nôtre, accompagnées par des

chenillettes partirent en patrouille dans une plaine marécageuse.

En cet endroit, nous pataugerons désagréablement et

rentrerons épuisés sans avoir rencontré l'adversaire. Toutes ces journées

m'avaient bien fatigué car mon état de santé n'était pas très brillant, ce qui

m'affectait un peu le moral.

Puis ce fut le départ pour Saujon en camion. En

arrivant à la gare une distribution de vivres nous fut faite avant

l'embarquement pour une destination inconnue. Le bataillon avec tout son

matériel prit place dans un long convoi, les hommes de troupe étaient installés

dans des wagons garnis de paille. Le départ sera donné à 19 heures, ce 17 avril.

Chacun était assez satisfait de ce déplacement car

nous allions enfin, pouvoir dormir et récupérer dans des conditions de confort

relatif.

Après un voyage d'une sage lenteur, nous traversons la

gare de Bordeaux et nous apprenons alors que notre destination sera la Pointe

de Grave. Nous parviendrons à la gare de Lesparre le lendemain 18 avril vers 15

heures. Aux abords de la gare se dressait une grande tente hôpital ce qui donna

à chacun l'occasion de réfléchir sur la situation... Aussitôt débarqué, notre

unité pris place dans un long convoi de camions qui nous conduisit jusqu'au

terrain d'aviation de Grayan. Le bivouac sera établi dans une plaine

sablonneuse située à proximité. Le soir tombant chacun s'organise : repas froid

avec les conserves américaines car il était, bien entendu interdit d'allumer

des feux à cause de la proximité des positions allemandes. Le vent, venant de

la mer était assez vif, nous creusons quelque peu le sable pour nous en

abriter. Puis, le camp s'endormit paisiblement. Vers minuit, des ordres fusent

« chefs de section, rassemblez vos hommes, départ dans un quart d'heure ».

Il y eut bien quelques grognements réprobateurs,

assortis même de quelques jurons mais comme le disent les manuels d'instruction

militaire : « la discipline faisant la force principale des armées », chacun

dut s'exécuter sans délai.

Je voudrais apporter maintenant quelques précisions

sur la topographie du terrain : La Pointe de Grave, ainsi que chacun peut le

constater encore aujourd'hui est parcourue dans sa partie médiane et jusqu'à la

pointe du Verdon par une route nationale.

A gauche de cette route se déploie une voie ferrée qui

traverse une forêt de pins vallonnée. A droite de la route s'étendent des

terrains le plus souvent marécageux.

Sur la partie gauche, la forêt de pins se prolonge

presque jusqu'à la pointe de Verdon. Parallèlement à cette forêt, s'étend une