Cette page fait partie du : Site Personnel de

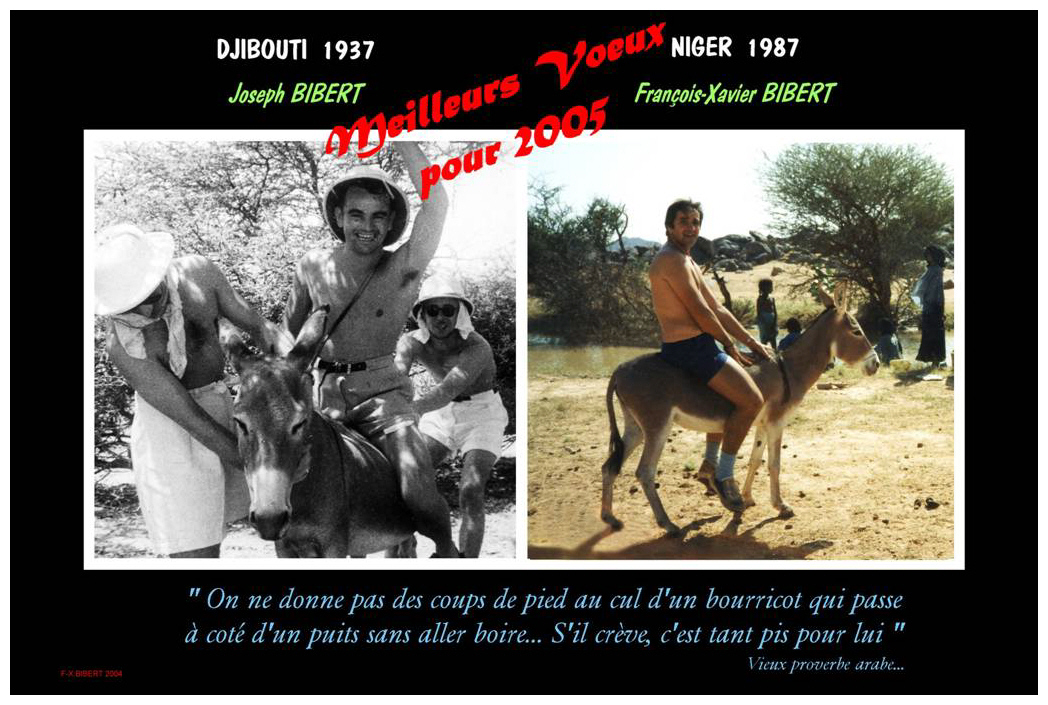

François-Xavier BIBERT

Cette page fait partie du : Site Personnel de

François-Xavier BIBERT

C’est une annexe au dossier : Les

hommes du Groupe de Chasse GC III/6

Côte Française des Somalis

Joseph Adolphe BIBERT à DJIBOUTI

Aviation Militaire

Décembre 1936 - Avril 1939

La grande majorité des photographies proviennent de la

collection François-Xavier Bibert – Droits réservés

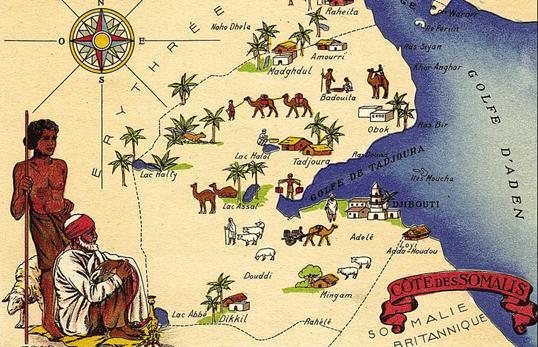

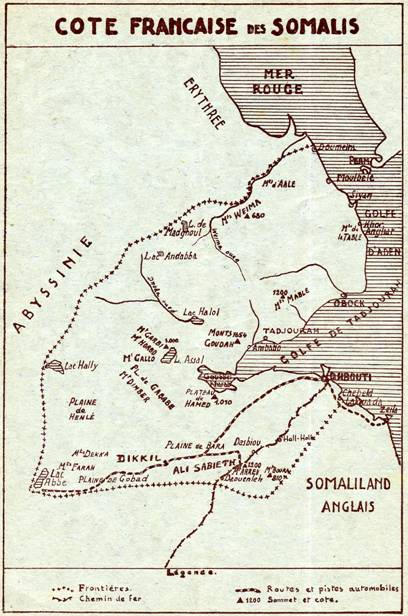

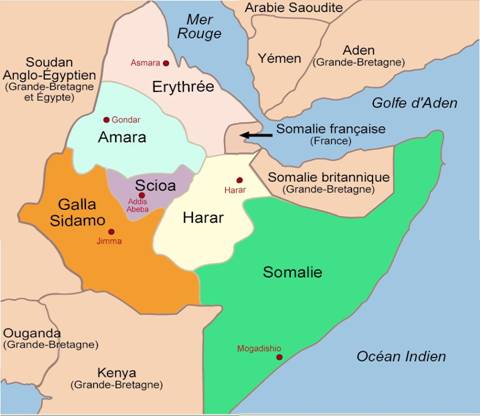

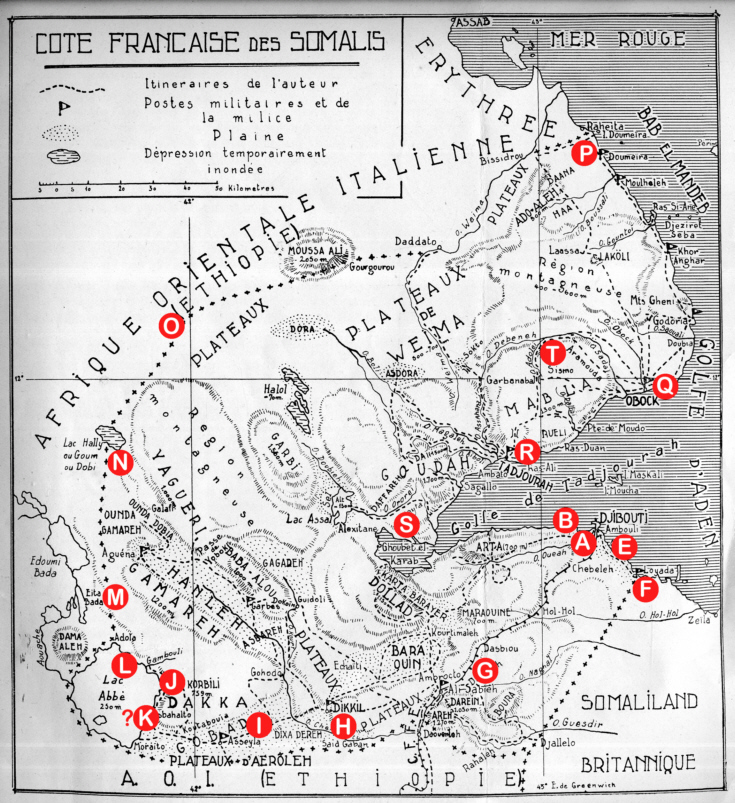

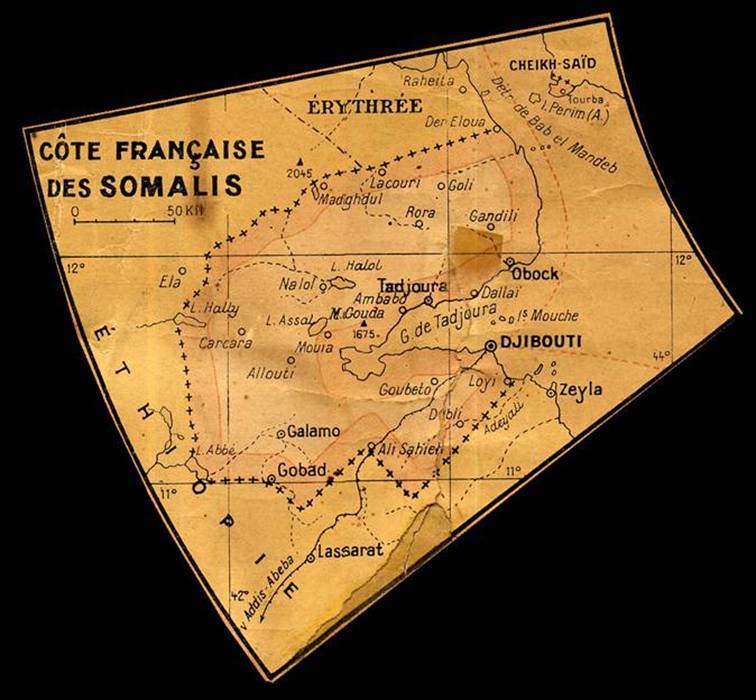

Carte de la Côte Française des

Somalis de 1910

Au sud-ouest de la Mer Rouge, à l’entrée de

l’Océan Indien dans le Golfe d’Aden, sur le continent africain mais à une

vingtaine de kilomètres du continent asiatique et du Yémen en traversant le

détroit de Bal El Mandel, le territoire appelé depuis 1896 « La Côte

Française des Somalis et Dépendances » est en 1937 une colonie française

de 23.000 km2.

Au sud-ouest de la Mer Rouge, à l’entrée de

l’Océan Indien dans le Golfe d’Aden, sur le continent africain mais à une

vingtaine de kilomètres du continent asiatique et du Yémen en traversant le

détroit de Bal El Mandel, le territoire appelé depuis 1896 « La Côte

Française des Somalis et Dépendances » est en 1937 une colonie française

de 23.000 km2.

Bordé de 400 kilomètres de côtes

constituées d’une succession de falaises escarpées arides et desséchées entre

lesquelles s’ouvrent vallées et plages, ce territoire est entaillé par le golfe

de Tadjourah, ouvert entre Obock au nord de Djibouti au sud. Ce golfe forme un

triangle de 50 km de base du nord au sud dont sa pointe 100 km à l’ouest appelé

le « Ghoubbet-el-Kharab » constitue une véritable curiosité de la

nature ; c’est un ancien cratère de volcan noyé de 400 mètres de

profondeur, à peine ouvert par un goulet de 750 mètres de large et de 120

mètres de long, constituant une baie fermée de 150 km2. Au milieu de ce goulet,

un minuscule îlot divise l’entrée de cette baie en deux passes peu profondes où

des courants extrêmement violents font que c’est juste à l’étale de la marée,

pendant 5 à 10 minutes, qu’un bateau peut y entrer à moins d’être puissamment

motorisé.

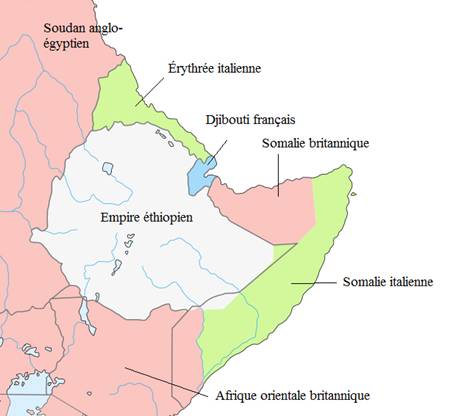

La Côte Française des Somalis partage ses

frontières avec l’Érythrée italienne au nord, l’Éthiopie, non colonisé avant

1936, à l’ouest (Abyssinie), dont elle est à cette époque le seul débouché sur

l’océan Indien et la Somalie britannique (Somaliland) au sud. Elle occupe une

position stratégique exceptionnelle et permet aux navires coloniaux français

naviguant entre la grande île de Madagascar, les possessions d’extrême orient

et la métropole de faire une escale confortable dans le port de Djibouti protégé

par sa magnifique rade.

Après des travaux pharaoniques entre 1896 à

1917, la ligne de chemin de fer s’élevant de Djibouti au niveau de la mer et

Addis-Abeba à 2.350 mètres d’altitude sur plus de 700 kilomètres a permis à

l’économie de la sous-région de progresser et c’est en moyenne 150.000

passagers et 60.000 tonnes de marchandises qui y transitent chaque année. Les

installations ferroviaires sont concentrées à Djibouti sur le plateau du

Serpent.

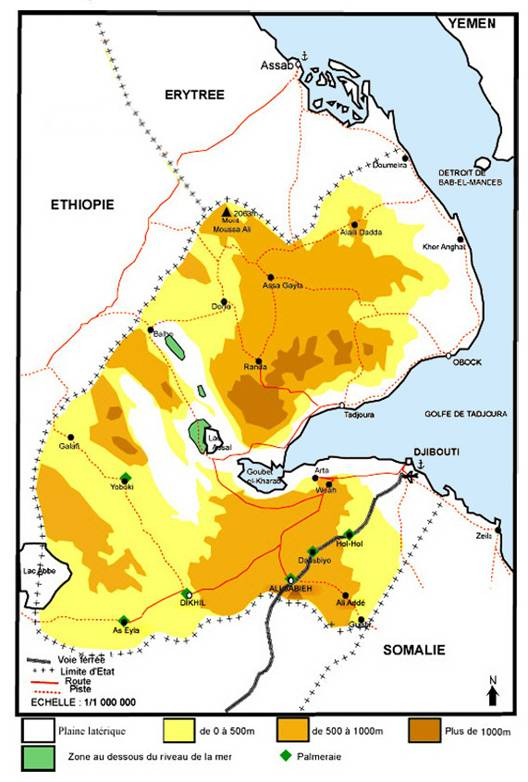

Le territoire est constitué d’un parterre

d’énormes tables basaltiques disloquées par des séismes et l’érosion des eaux

qui ont créé des vallées profondes surmontées de crêtes déchiquetées et de

cônes d’anciens volcans. Ses différents massifs montagneux peuvent s’élever

jusqu’à 1.700 mètres, et s’ils sont généralement déserts, le Douda et le Mabla

au nord du golfe de Tadjourah, face à Djibouti, permettent aux vents humides

venant de la mer de se condenser et de conférer à ces deux massifs un aspect

verdoyant. On y trouve des forêts, des pâturages et quelques ruisseaux

permanents et il règne une température agréable vers les sommets, ce qui

contraste avec les zones désertiques surchauffées des alentours.

A proximité de Djibouti par chance, la

nappe aquifère d’Ambouli, alimentée par une rivière souterraine, permet de

puiser l’eau nécessaire à la consommation de la ville et au ravitaillement des

navires à vapeur ou autres venant faire escale dans sa rade.

Le climat est torride. La moyenne d’eau

tombée chaque année est seulement voisine de 10 mm à Djibouti. Si

d’octobre à avril le thermomètre oscille entre 20 et 30° à l’ombre, au cours de

la saison d’été la température est en moyenne de 35° avec des pointes pouvant

dépasser 45°. L’air est saturé d’humidité et les vents sont constamment chargés

de sel venant des salines et de brome et d’iode venant de la mer. Ces

conditions sont accablantes pour les organismes.`

Au premier janvier 1937 la population de la

ville de Djibouti est d’environ 12.000 habitants dont environ 350 Français, 300

Européens (Italiens et Grecs en majorité), 250 Hindous, 300 Abyssins, 100

Israélites, 4.200 Arabes, 6.000 Somalis et 500 Danakil (pluriel de Dankali). On estime à environ 50.000 la population

totale du territoire dont un bon millier d’Européens.

L’activité économique tourne principalement

autour du port de Djibouti et de la voie ferrée vers l’Éthiopie, devenu

territoire italien après la sauvage conquête menée par les armées de Mussolini

à partir d’octobre 1935 qui s’est terminée par l‘exil de l‘empereur Hailé

Sélassié 1er en mai 1936. Sur le plateau du Marabout on trouve une

petite usine de production électrique, un atelier de réparations maritimes, une

fabrique de glace, un parc à charbon de 10.000 tonnes et une jetée pour

l’accostage des pétroliers est en construction. La seule industrie du

territoire est celle de la « Société des Salines de Djibouti » qui

produit 100.000 tonnes de sel sur 400 hectares de bassins.

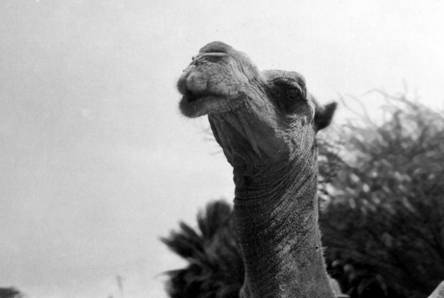

La population locale est essentiellement

nomade et n’a d‘autres ressources que ses troupeaux moutons, de chèvres de

chameaux et de bœufs. Elle circule en fonction des pluies sur un large

territoire sans se soucier des frontières artificielles qui ont été créées par

les colonisateurs. Des jardins se sont néanmoins développés dans les oasis

situées autour de Djibouti et des autres petites agglomérations du territoire

telles que Obock, Tadjourah, Dikkil et Ali Sabieh, pour les fournir en légumes.

Ceux-ci poussent facilement dans le sable dès qu’on peut puiser le peu d’eau

qui leur est nécessaire.

Le réseau routier ne comprend que 300

kilomètres de voies en terre et seule la route circulaire d’Ambouli est

goudronnée. On dénombre sur le territoire 280 voitures de tourisme, 50 taxis et

180 camions. Mais la présence des Italiens en Éthiopie fait pressentir un

développement rapide du transport routier en concurrence de la voie ferrée.

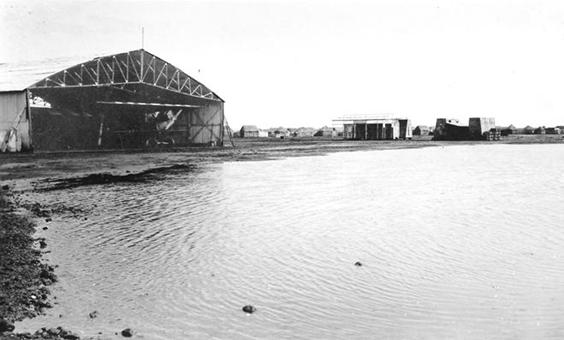

Au sud du village d’Ambouli (sud de

Djibouti), au lieu-dit Gabode la construction d’un nouveau champ d’aviation,

militaire et civil, a été entreprise au second semestre 1934 pour remplacer les

premières installations sommaires et désuètes du terrain dit « des

Salines », trop proche de la ville et en zone inondable, et une ligne a

été créée par la compagnie italienne, « Ala Litoria » pour desservir

régulièrement sa nouvelle colonie en étant connectée aux lignes aériennes

internationales et réduire considérablement les délais du courrier.

Question administration, la colonie est

placée sous l’autorité d’un Gouverneur et on y trouve les services

habituels ; justice, police, trésor, douanes, P.T.T, travaux-publics,

télégraphe, santé, enseignement, chambre de commerce, etc. La succursale de la

Banque d’Indochine a le privilège d’émettre la monnaie.

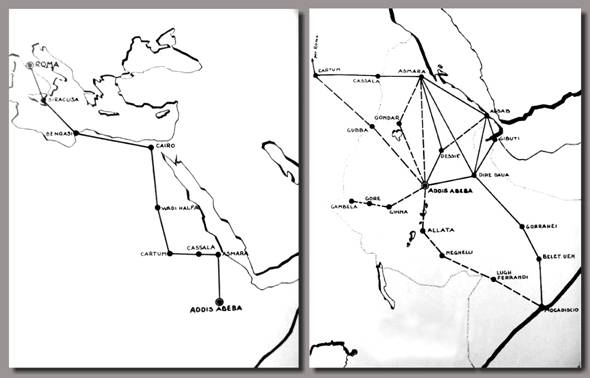

Somalie Française (Djibouti) avant et après les conquêtes

italiennes de 1936

Coté militaire, la perspective du conflit

Italo-éthiopien et la perte du courageux Administrateur Bernard, tué

sauvagement dans une embuscade près de Dikkil en janvier 1935 avec une

vingtaine de ses gardes somalis, ont amené le Gouvernement de la République

Française à déployer quelques troupes en 1935 qui ont été positionnées avant le

conflit jusqu’en Éthiopie pour surtout protéger la voie ferrée. Elles ont été

petit à petit rapatriées vers la colonie française et l’ont finalement quittée,

puisque le Gouvernement Français de l’époque, dont Laval était le Ministre des

Affaires Étrangères, croyant ainsi gagner les faveurs du Duce, lui a abandonné

nos avantages économiques et notre influence en Éthiopie en déclarant la

neutralité de la colonie, ce qui valait acceptation de fait de la conquête.

Celle-ci fut disproportionnée, sauvage et sanglante et se termina par le départ

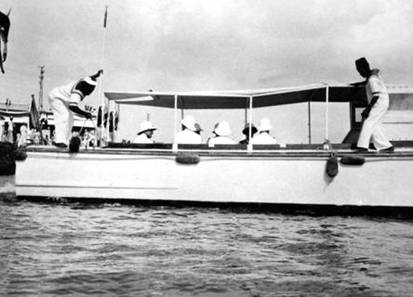

de l’empereur Hailé-Sélassié 1er et de sa suite qui, ayant quitté

Addis-Abeba le 3 mai 1936 par le chemin de fer franco-éthiopien, arrivèrent le

même jour à Djibouti. Accueillis par une foule nombreuse, hébergés au palais du

Gouverneur, le Négus et les siens quittèrent Djibouti pour l’exil deux jours

plus tard à bord du croiseur léger britannique HMS D52 « Enterprise »

escorté par le destroyer HMS H49 « Diana ». Djibouti s’adapte alors à

la présence massive des Italiens, avec une activité portuaire florissante...

mais un coût de la vie en augmentation spectaculaire.

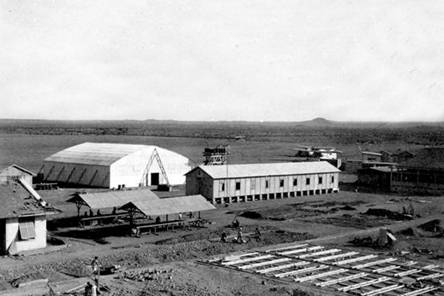

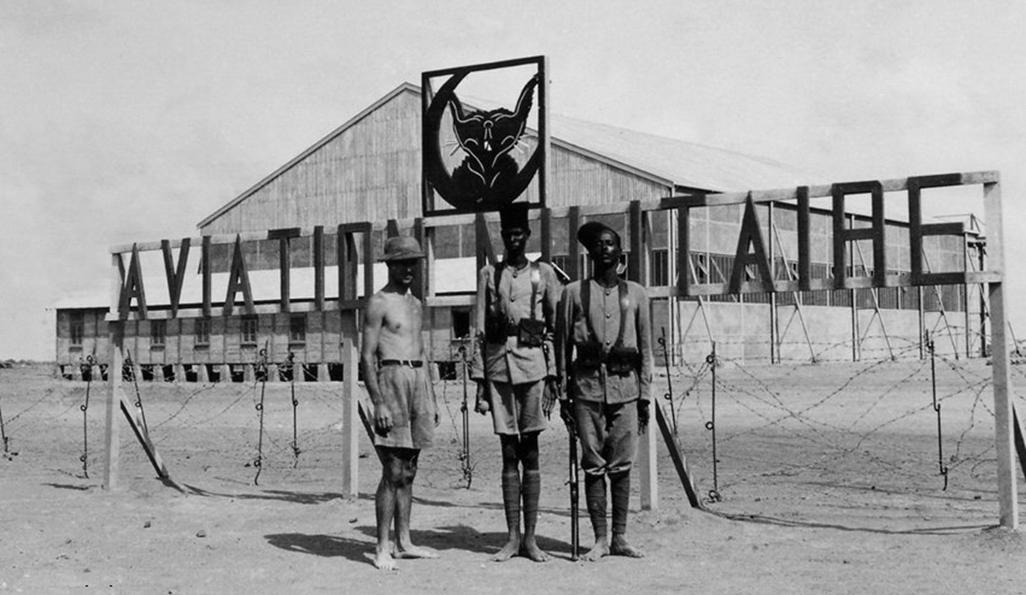

De ce fait, les forces terrestres

françaises en 1937 sont symboliques puisqu’on trouve seulement quelques

pelotons méharistes dispersés dans des postes rudimentaires situés le long de

l’océan et de la voie ferrée. L’ « Aviation Militaire » créée en

avril 1933, constituée initialement d’une demi-escadrille, comprend maintenant,

sur son nouveau site de Gabode à Ambouli, 6 km au sud de Djibouti, une

escadrille coloniale complète, équipée de 12 Potez 25 TOE et de 3

Potez 29 : elle possède son parc, ses ateliers, une section photo et

une section radio. Des bâtiments techniques et un casernement modernes

commencent à sortir de terre. Le personnel comprend quatre officiers, une

cinquantaine de sous-officiers et une centaine de Somalis. Mais face aux forces

italiennes présentes dans l’Ethiopie conquise à l’est, faisant bloc maintenant

avec l’Érythrée Italienne au nord, et aux forces britanniques du Somaliland au

sud et de leur base d’Aden au nord de l’autre côté du golfe, ces avions

désuets, qui ne sont ni des chasseurs, ni des bombardiers, ne pourraient

présenter que peu de résistance si les frontières du territoire, d’ailleurs très

floues et discutées, étaient menacées. C’est un difficile équilibre et des

concessions politiques et économiques successives qui commencent...

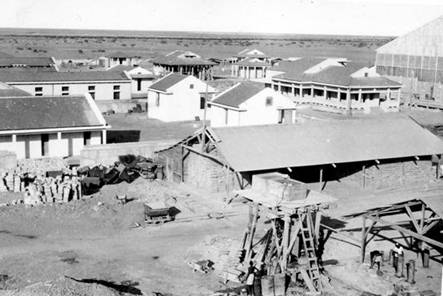

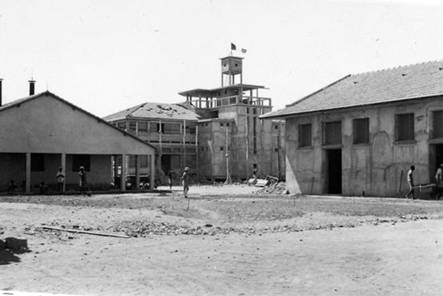

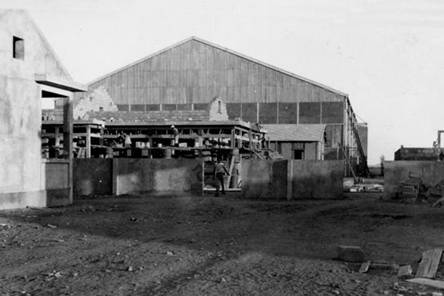

Les installations de « L’Aviation Militaire de

Djibouti » à Gabode en 1936

Collection Gaston

Ladarré

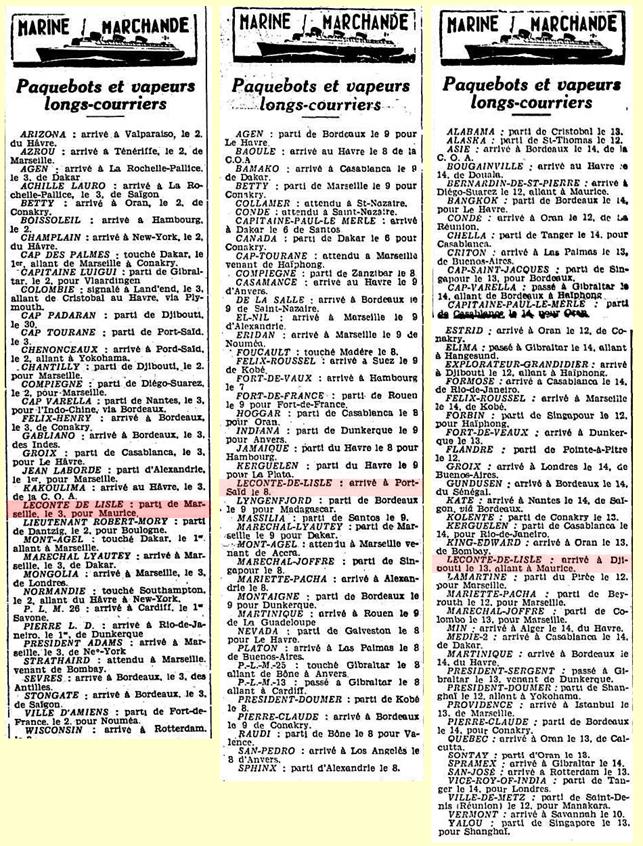

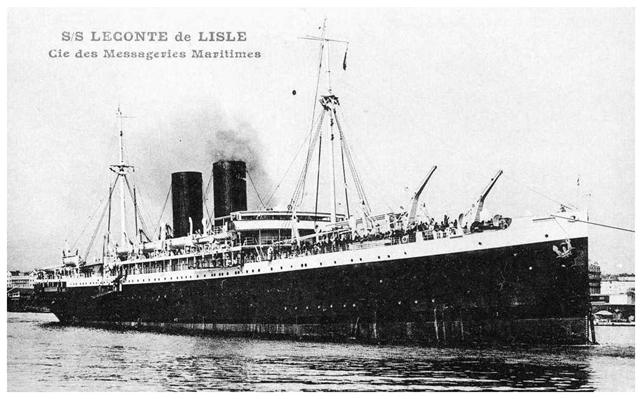

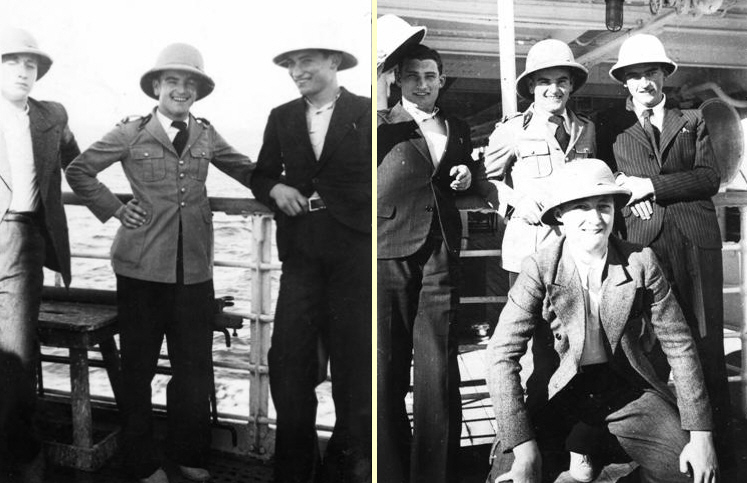

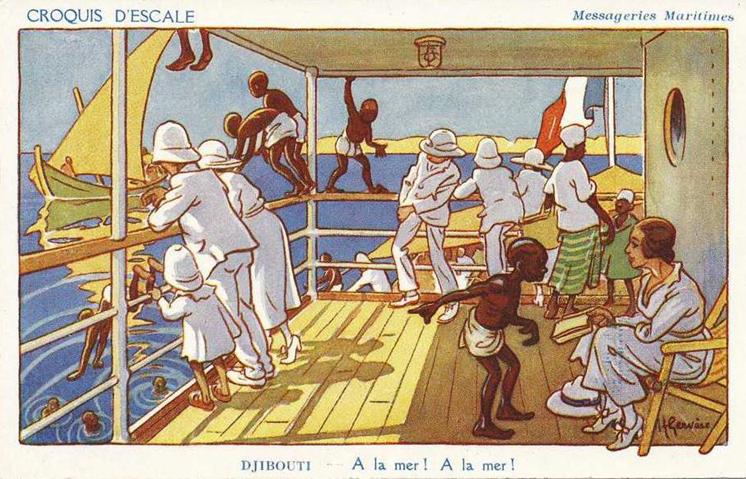

C’est ce dispositif que le sergent

mécanicien Joseph Adolphe Bibert, précédemment affecté au groupe de chasse GC

I/6 à Chartres, vient de rejoindre le 13 décembre 1936, après un voyage de 10

jours sur le paquebot « Leconte de Lisle » des messageries maritimes

entre Marseille et Djibouti, via Alexandrie.

Il n’avait jamais voyagé à l’étranger, et

on pourra par la lecture de deux textes (dont

lien ci-dessous), décrivant ce qu’était à l’époque l’aventure du passage de

la mer rouge, comprendre le choc qu’il a dû ressentir en se rapprochant de

Djibouti lors de la traversée du golfe de Tadjourah, en découvrant les paysages

somptueux de la côte somalienne et finalement en débarquant dans la petite

capitale de la colonie où il allait séjourner près de 3 ans sans revoir les

siens.

Deux

récits de voyage à Djibouti en 1928 et 1939

Carte

« L’EMPIRE FRANÇAIS DANS LE MONDE» (1930/1935)

DE MARSEILLE A DJIBOUTI SUR LE PAQUEBOT

« LECONTE DE LISLE »

DE LA « COMPAGNIE DES MESSAGERIES

MARITIMES »

du 3 au 13

décembre 1936

|

Marseille

avant-guerre

|

Le paquebot

« Leconte de Lisle »

L’escale de

Port-Saïd (Alexandrie) |

|

Joseph BIBERT – Arrivée à Djibouti

|

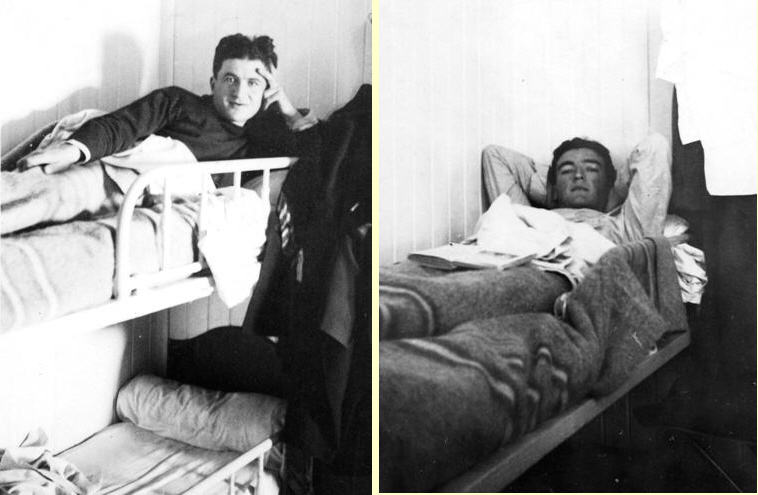

Compagnons de cabines de troisième classe - BAULT, sous-officier

de la coloniale et Jean BUFFIER, des Chemins de Fer Franco Ethiopien (C.F.E)

|

DJIBOUTI – CARTE DES RELIEFS ET PLAN DE LA VILLE

|

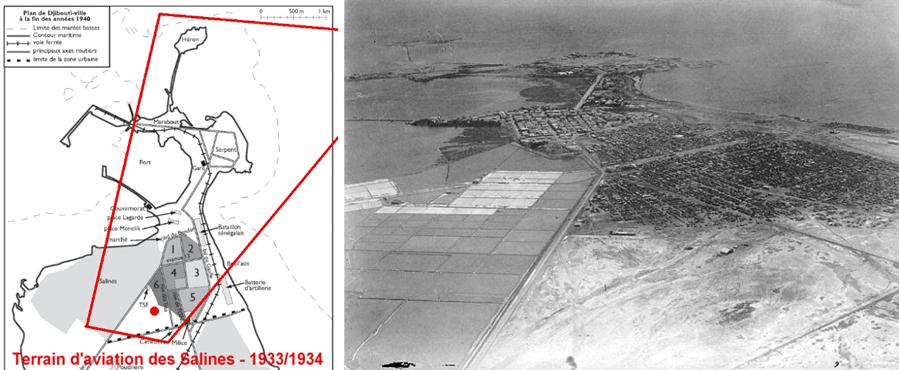

Le plan de la ville, à droite, a été établi par M Simon

Imbert-Vier, de l’Institut des Mondes Africains : IMAf-Aix (*), pour son

ouvrage « Tracer

des frontières à Djibouti ». Il correspond en fait à ce qu’était

Djibouti à la fin des années 1940, mais il permet cependant de bien aider à

localiser les photographies présentes sur cette page. |

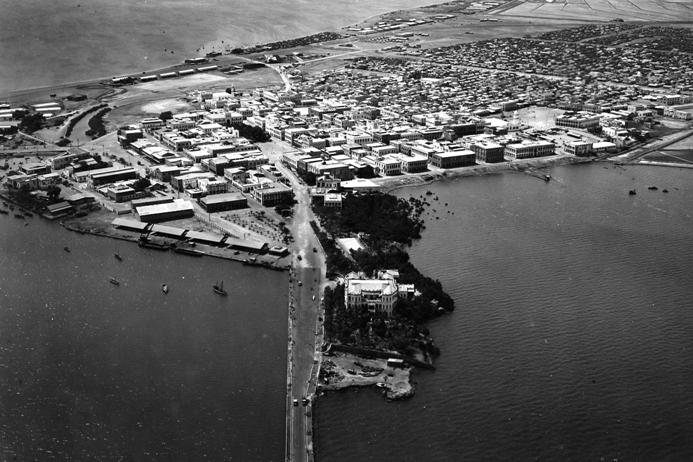

PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES DE DJIBOUTI – 1937/1938

Collection Joseph Bibert

|

|

|

|

Djibouti - Vers le nord - Au fond, l'îlot du héron Le plateau du Marabout (fortifié) et l’îlot du Héron - Le plateau

du serpent Avenue de la République - Ville européenne et ville indigène Salines à gauche - Boulaos à droite |

Djibouti - Vers l'ouest - Plateau du Serpent - Plateau du

Marabout Palais du gouverneur à gauche – Port - Hôpital à droite Avenue de la République - Ancienne et nouvelle jetée |

|

|

|

|

Djibouti - Vers le sud-est (plateau du serpent non visible à

gauche) Palais du gouverneur - Ville européenne et ville indigène Boulaos à gauche – Terrain d’aviation au fond à gauche – Salines

à droite Jardins d’Ambouli et anciennes salines à gauche - Chemin de fer

vers l'Éthiopie Tout en haut de la photo on distingue le camp d’aviation de

Gabode |

Djibouti - Vers le sud-est – Douanes - Palais du gouverneur Ville européenne et indigène – Place Lagarde - Rue du port - Pace

Ménélik – Place du marché Ligne de chemin de fer vers l'Éthiopie - Boulaos au fond |

|

|

|

|

Djibouti - Vers le nord-est - Place du marché maintenant, devenue

place Arthur Rimbaud Mosquée Hamoudi - Mosquée Abdoulkader (ou Saïd Hassen) au fond à

droite (plateau du serpent au fond, non visible) |

Djibouti - Vers le nord-ouest - Place du marché devenue Place

Arthur Rimbaud Mosquée Hamoudi |

|

|

|

|

Djibouti - Vers le nord-ouest - Mosquée Abdoulkader (ou Saïd

Hassen) En haut, « Le Stade » - Association sportive avec ses

terrains de tennis |

Djibouti - - Vers le nord-est - Mosquée Hamoudi |

|

|

|

|

Djibouti -

Vers le sud-est - Palais du gouverneur - Les Salines |

Djibouti - Vers le sud - Hôpital sur le plateau du Serpent |

|

|

|

|

Djibouti – Vers le nord-est -Place du marché à gauche - Ville

européenne Place Ménélik et rue du port – Place Lagarde Palais du gouverneur - Ancienne et nouvelle jetées – Port |

Djibouti - Vers le sud-est – Quai de la nouvelle jetée en bas Plateau du Serpent à gauche - Port – Ancienne jetée - Palais du

Gouverneur- Ville au fond |

|

|

|

|

Djibouti -

Vers le nord-ouest – Le contre-torpilleur « L’Épervier » à quai -

1938 |

Djibouti - Vers le sud-est -Port - Premier pétrolier à quai -

Décembre 1938 |

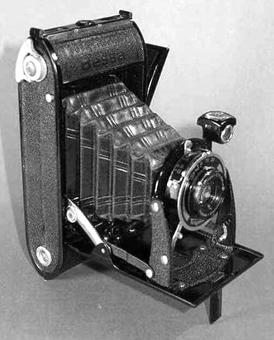

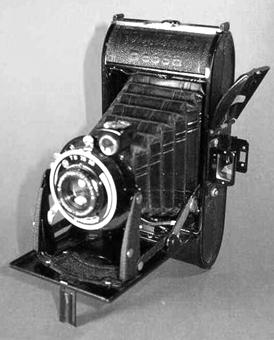

Appareil photographique 6x9cm à soufflet « Voigtlander

Bessa » acheté par Joseph BIBERT à l’escale de Port-Saïd

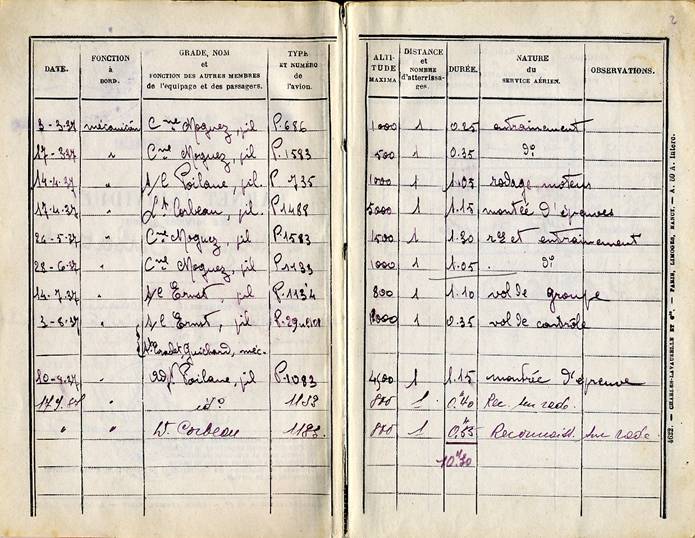

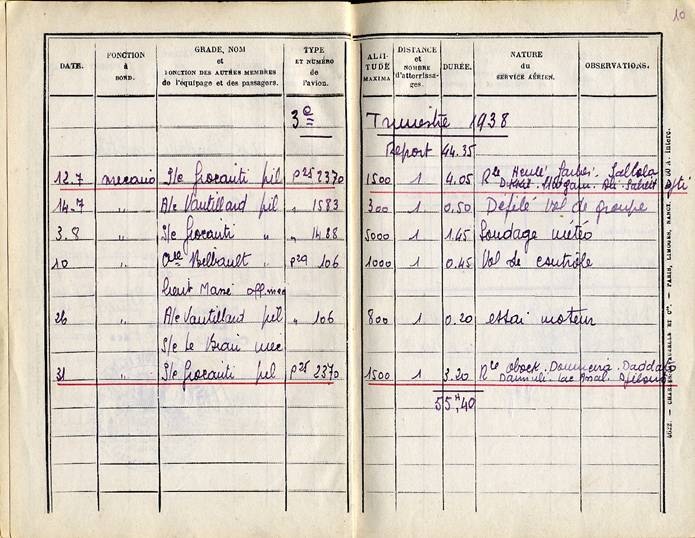

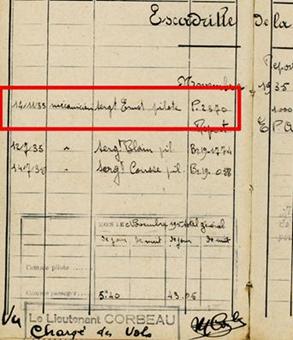

PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES DE DJIBOUTI – DÉFILÉS

AÉRIENS des 14 JUILLET 1937 et 1938

Photographies prises par Joseph BIBERT qui vole

dans les Potez 25 TOE pilotés par le s/lt. ERNST et

l’adj/c. VANTILLARD

|

|

|

|

Djibouti – Plein nord Salines à gauche - Ville indigène et ville européenne – Port Au centre, le hangar du premier terrain d’aviation « des

Salines en cours de démantèlement et juste derrière, la station de télécommunication avec les deux

mâts de l’antenne |

Quelques secondes plus tard : Ligne de chemin de fer vers l’Éthiopie – Boulaos Port - Plateau du Marabout |

|

|

|

|

Page du

carnet de vol de Joseph BIBERT de 1937 – Défilé du 14 juillet avec le s/lt

ERNST |

Page du carnet de vol de Joseph BIBERT de 1938- Défilé du 14

juillet avec l’adj/c VANTILLARD |

|

|

|

|

|

|

|

Vers l’est à

gauche, vers le sud-est à droite – Au dessus du Camp de Gabode et du nouveau

terrain d’aviation situés à Ambouli, au sud de la ville |

|

|

|

|

|

Vol de groupe

des Potez 25 TOE de Djibouti au-dessus de la ville |

|

Toutes les photographies ci-dessus de Joseph Bibert –

Droits réservés – Reproduction interdite

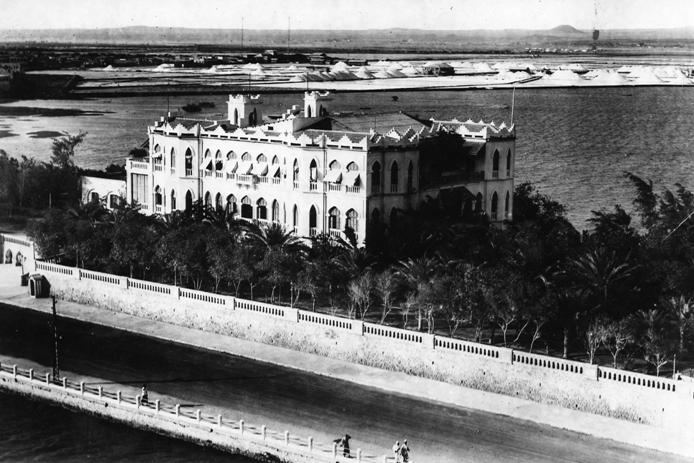

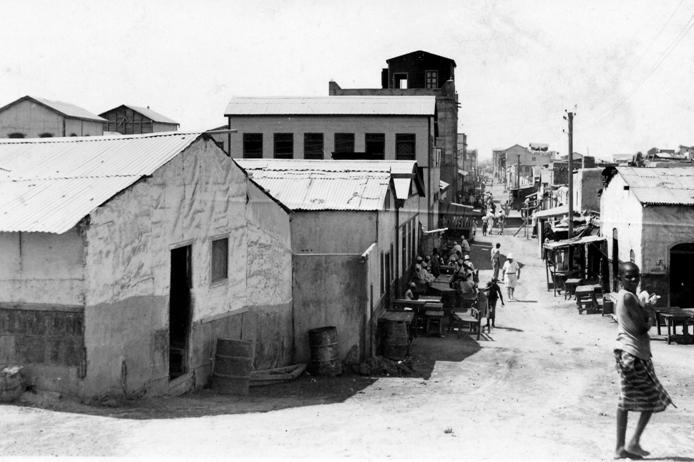

PHOTOGRAPHIES DE LA VILLE DE DJIBOUTI

Photographies prises par Joseph BIBERT pendant son

séjour

|

|

|

|

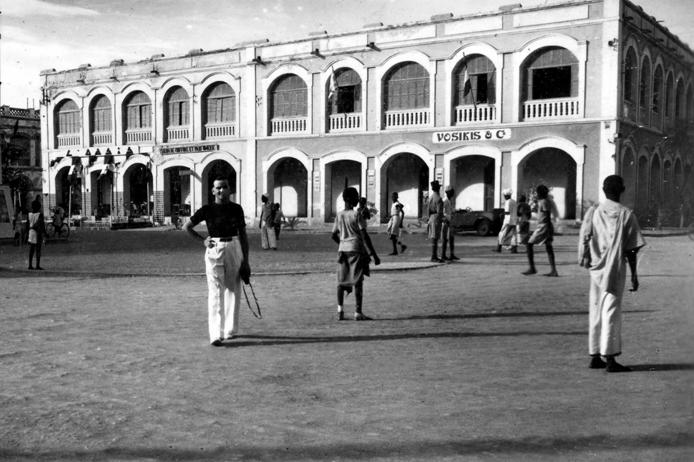

Djibouti – Place Ménélik - Joseph Bibert le 11 novembre 1937 devant la « Maison VOIKIS – À droite, la rue du ras Makonnen |

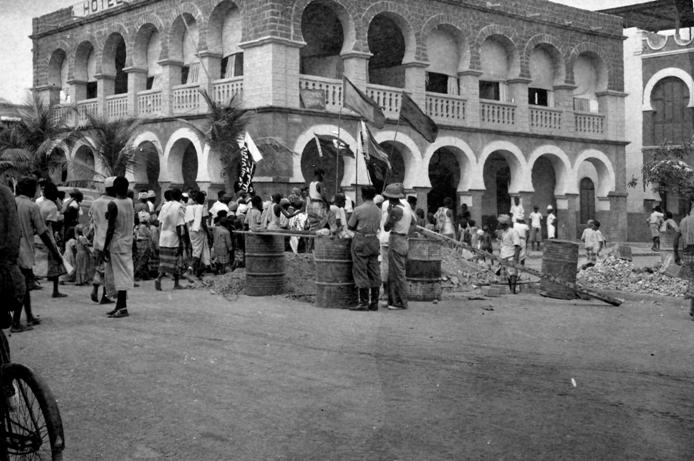

Djibouti –

Hôtel des Arcades – Rue Marchand |

|

|

|

|

Djibouti –

Place Ménélik - Grands comptoirs Français |

Djibouti – Restaurant « L’Escale » |

|

|

|

|

Djibouti –

Rue vers le nord-ouest – Jetée et Palais du Gouverneur |

Djibouti - Jetée du Gouverneur – Entrée du port |

|

|

|

|

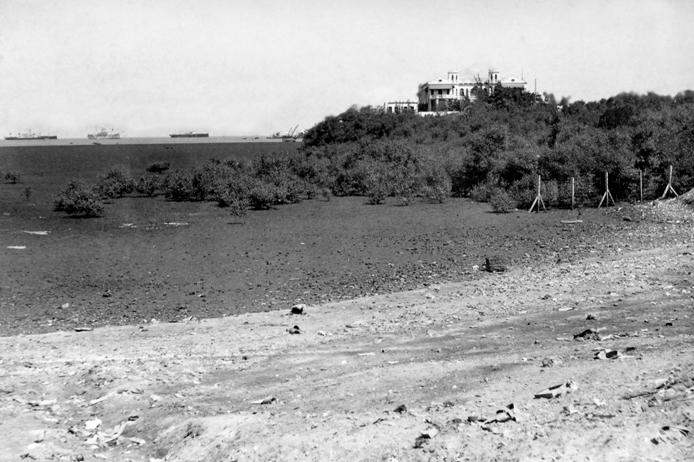

Djibouti –

Vers le nord-est - Palais du Gouverneur – Bateaux en attente dans la rade |

Djibouti - L’Hôpital |

|

|

|

|

Djibouti -

Vers le nord-est – Gare – Bateaux en attente dans la rade |

Djibouti – Vers le nord - Plateau du Serpent – L’Hôpital |

|

|

|

|

Djibouti – Postes et Télécommunications |

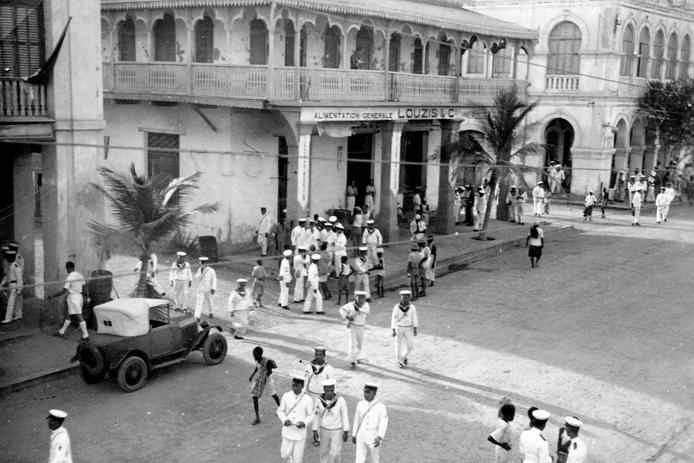

Djibouti – Etablissements Louzis et Cie Import-Export – Alimentation générale, cafés, céréales, peaux |

|

|

|

|

Djibouti – Établissements Louzis – Place Ménélik Marins japonais en promenade – 30 juillet 1937 |

Djibouti – Bibliothèque municipale – Hôtel de l’Indochine Marins japonais en promenade – 30 juillet 1937 |

|

|

|

|

Djibouti -

Mosquée Abdoulkader (ou Saïd Hassen) |

Djibouti – Ville indigène |

Toutes les photographies ci-dessus de Joseph Bibert –

Droits réservés – Reproduction interdite

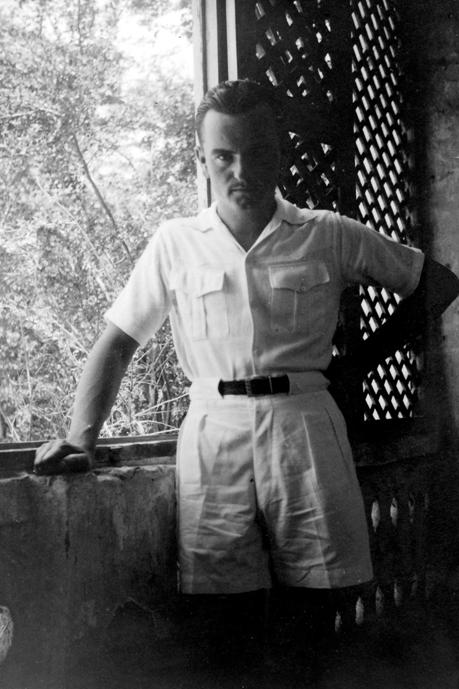

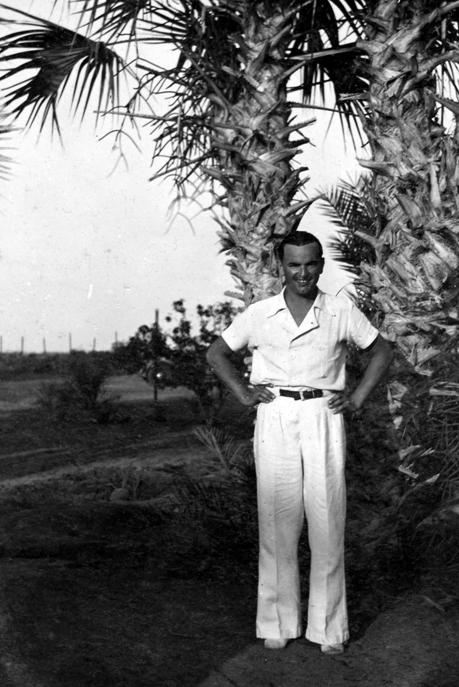

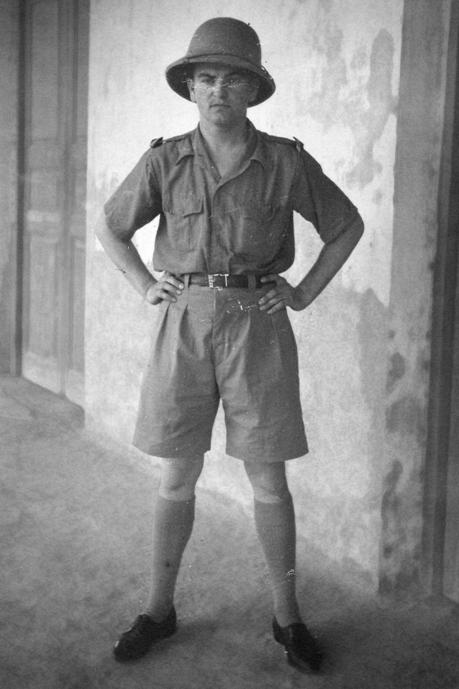

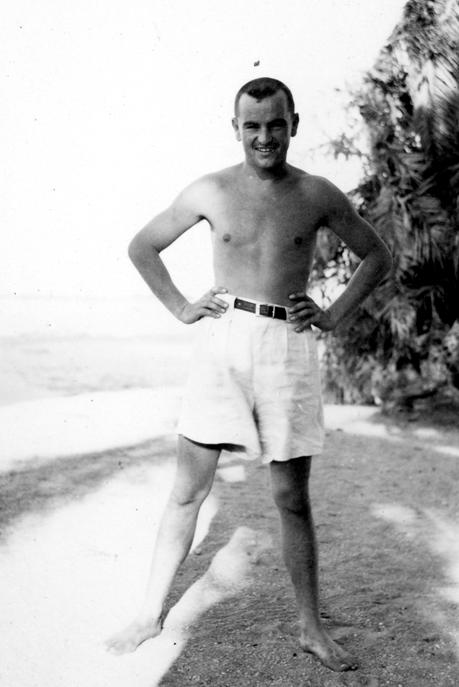

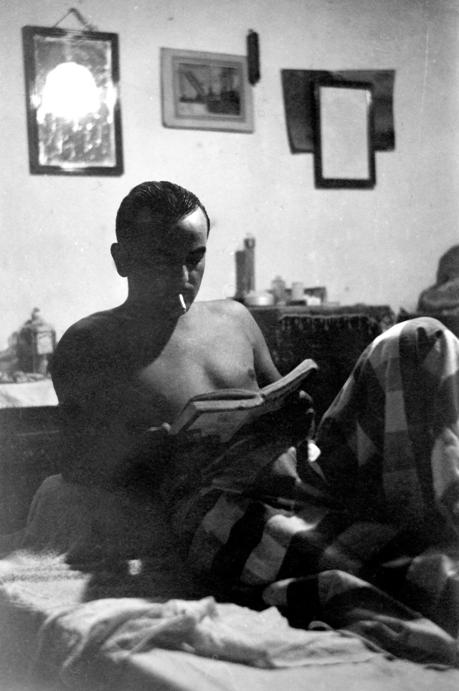

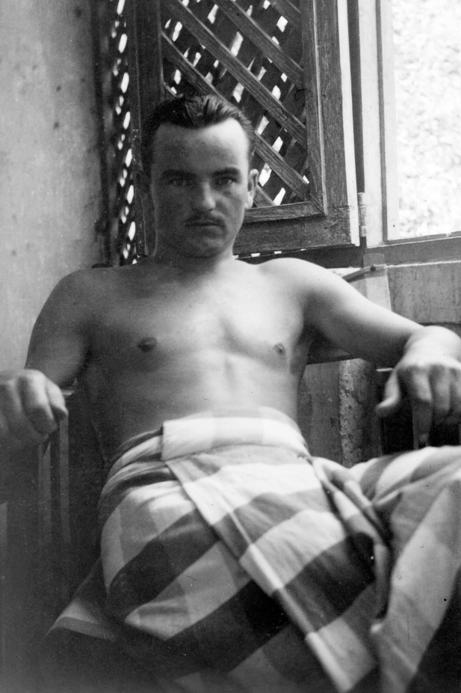

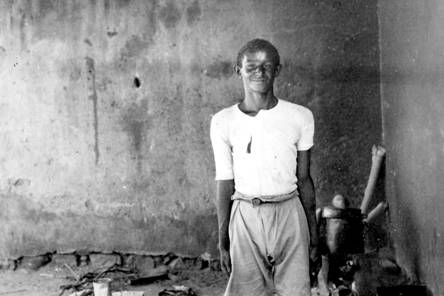

JOSEPH BIBERT

Photographies envoyées régulièrement à sa famille

et à sa « promise »

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Joseph BIBERT et le portrait de sa « promise »,

Julienne CHÉDEVILLE

Toutes les photographies ci-dessus de Joseph Bibert –

Droits réservés – Reproduction interdite

Il avait connu Julienne CHÉDEVILLE à

Chartres en 1935/1936. Elle fit faire la photographie que l’on voit ci-dessus,

à l’insu de sa famille, chez un photographe parisien et lui expédia dans une de

ses très nombreuses lettres qui ont été malheureusement détruites, en 1940, à

Marckolsheim dans les bombardements de la maison familiale de la famille

BIBERT. De son coté, Joseph lui écrivait beaucoup moins, mais il lui

transmettait régulièrement des photographies (malheureusement non datées et non

légendées) qu’il faisait prendre de lui, à son attention. A la mort de Joseph

en 2001, ce courrier fut brûlé par sa veuve, car elle le trouvait trop

personnel, au grand dépit du rédacteur de cette page qui aurait sans doute pu y

trouver beaucoup de renseignements historiques complémentaires inédits.

Cependant, trois lettres de Djibouti ont

été retrouvées. Celle écrite à Julienne fin décembre 1936 pour lui annoncer son

arrivée à Djibouti, et deux autres envoyées à sa famille, l’une en 1937,

l’autre en 1938. Ces deux lettres ont été heureusement conservées par la jeune

sœur de Julienne et retrouvées chez elle, à sa mort en 2010. Elles apportent un

éclairage singulier sur la vie des aviateurs de Djibouti et des précisions

chronologiques inédites. Leurs meilleurs passages ont été transcris dans le

document ci-dessous :

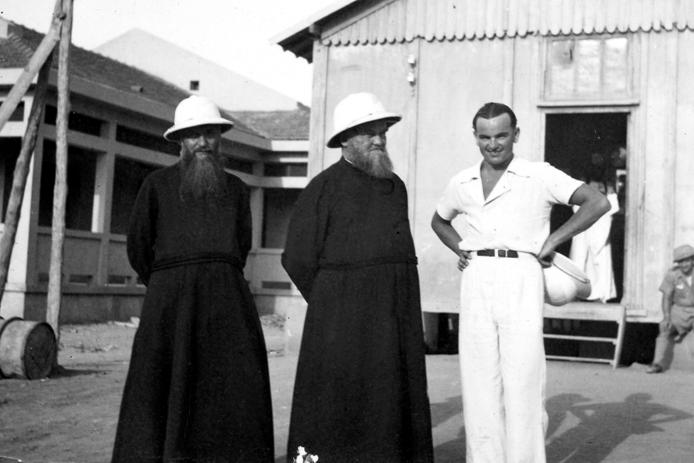

JOSEPH BIBERT et LES PÈRES CAPUCINS de STRASBOURG

KOENIGSHOFFEN

Joseph BIBERT en 1922 (9 ans) à Strasbourg Koenigshoffen

Jean Adolphe WERNY, ordonné prêtre en 1935 – Missionnaire capucin

sous le nom de « Père André »

Le couvent de Strasbourg-Koenigshoffen

Joseph BIBERT, orphelin de guerre en 1918,

né avant la grande guerre en 1913 à Marckolsheim en Alsace, donc de nationalité

allemande, fut réintégré dans la nationalité française en 1920. Il fut mis en

pension deux ans plus tard chez les pères capucins de Strasbourg Koenigshoffen,

où son cousin germain Adolphe WERNY, de 4 ans son aîné, se trouvait déjà.

Celui-ci, se destinant à la religion et aux missions, fut ordonné prêtre en

1935. De passage à Djibouti, le Père GATTANG, que les deux cousins avaient eu

comme enseignant 15 ans plus tôt, accompagné d’un autre Missionnaire, ne manqua

pas de rendre visite à son ancien élève...

|

|

|

|

30 janvier

1938 - La visite du Père GATTANG, missionnaire capucin de Strasbourg

Koenigshoffen à Joseph BIBERT |

|

Photographies ci-dessus de Joseph Bibert – Droits réservés

– Reproduction interdite

Du TERRAIN des SALINES au CAMP d’AVIATION de GABODE

Le premier terrain d’aviation de Djibouti fut

civil et sommairement aménagé vers 1930 sur un terrain plat au plus près de la

ville. Il a suffi de délimiter un espace de quelques centaines de mètres carrés

dans la plaine désertique au sud de la ville, au contact immédiat des dernières

habitations indigènes. L’élimination des caillasses et des graviers, un simple

balayage en somme, et le nivellement de quelques ornières ne furent pas un très

gros travail ; ainsi naquit le « Terrain

des Salines ».

Le

premier avion à arriver de directement de France en Côte Française des Somalis

fut le Morane-Moth « Gipsy » DH.60M immatriculé F-AJKT du comte

Jacques de Sibour, accompagné de sa riche épouse, Violette Selfridge. Ce couple

s’était déjà rendu célèbre par un premier tour du monde en 1928/1929 :

voir lien ci-dessous.

Tour du

monde du Comte Jacques de Sibour et de son épouse 1928/1929

Nota : copie du texte qui était présent

avant 2020 sur le site www.crezan.net

de Michel Barrière actuellement en reconstruction

Le

petit appareil « Gipsy » F-AJKT, parti de Villacoublay le 3 février

1930, volant par courtes étapes, démonté à Marseille pour être transporté à

Alger et être remonté 3 jours plus tard à Maison-Blanche, se posa finalement le

26 février à Djibouti où le gouverneur Chapon‑Baissac accueillit

solennellement les voyageurs et offrit, en leur honneur, un grand dîner aux

notables de la colonie. L’histoire de cet avion, qui devint propriété de Ras

Tafari (Négus), futur empereur d’Ethiopie Hailé Sélassié, est

intéressante : on peut la lire en ouvrant le lien ci-dessous.

Le destin impérial du Morane-Moth F-AJKT

Nota : ce texte qui était

présent avant 2020 sur le site www.crezan.net de Michel Barrière est

actuellement indisponible.

On ne trouve pas trace, dans la littérature

et dans les nombreuses revues spécialisées, d’études sur l’aviation légère à

Djibouti d’avant-guerre. La mention « Djibouti » ne figure d’ailleurs

pas dans le registre des immatriculations des avions civil français de cette

période, preuve qu’elle était inexistante. Par contre, à partir de 1929, les

appareils achetés par l’Éthiopie (Potez 25, Farman 190 en particulier) pour

constituer sa « force aérienne » arrivèrent par bateau à Djibouti, où

ils furent remontés et convoyés ensuite vers Addis-Abeba. C’est sans doute à ce

moment que le « terrain vague » d’où ils décollaient fut baptisé

« Terrain des Salines » !

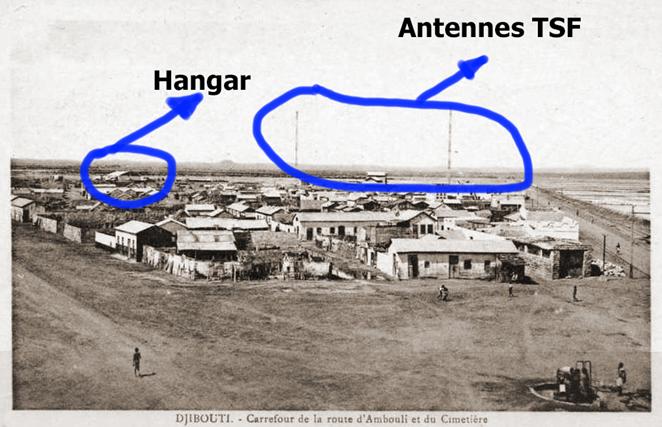

Seules quelques rares photographies et un

rapport de 1932 (*) (voir encadré ci-dessous) permettent de situer ce terrain dont on ne sait finalement

pas grand-chose de son activité avant l’arrivée de l’Aviation Militaire en

1933. Le petit hangar construit à ce moment permet cependant de le repérer à

proximité des deux mâts et du bâtiment de la station télégraphique de la ville.

Le terrain des Salines en bordure de la ville indigène de

Djibouti

On distingue parfaitement la route circulaire d’Ambouli à gauche

et la route du cimetière à droite

Hangar d’aviation et caisses vides ayant contenu les Potez 25

TOE venant d’être débarquées – L’une d’elle sert de poste de garde...

Entre les salines et le terrain d’aviation le grand bâtiment

brillant doit être celui de la T.S.F., tel noté sur le plan, avant travaux

d’agrandissement

|

Nota : ces deux photographies proviennent de la famille

d’Eugène KUENTZ, sergent administratif (comptable) de l’Aviation Militaire,

décédé à Djibouti en 1934, 18 mois après son arrivée, qui s’était installé

avec son épouse à Djibouti et où un fils était né. |

Carte postale « Carrefour de la route d’Ambouli et de la

route du cimetière »

|

|

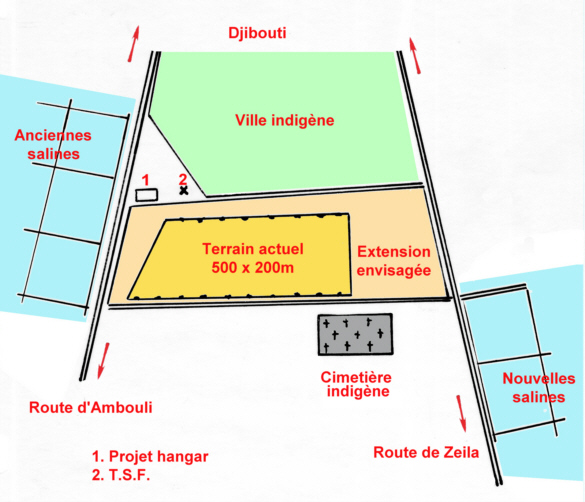

(*) Du 20 mai au

20 août 1932 une mission de la « Compagnie Aérienne Française » à

Djibouti permit d’établir l’avant-projet (sans suite) de création d’une

organisation aéronautique permanente. Son rapport détermine le budget

nécessaire à la création des installations, tant à Djibouti qu’à Addis-Abeba,

pour l’exploitation d’une ligne aérienne régulière reliant les deux capitales

en empruntant les axes principaux de la voie ferrée. Une étude de faisabilité

économique et politique sommaire et les perspectives de développement pour

desservir ultérieurement d’autres destinations latérales y sont également

abordées. Les travaux à réaliser pour implanter le long de la voie ferrée les

terrains de secours indispensables y sont également détaillés. Il permet

aussi d’en savoir un peu plus sur le « terrain des Salines » de

Djibouti : « La capitale de la

Côte Française des Somalie possède aux abords mêmes de la ville un terrain

d'atterrissage (altitude + 3,24 m. au-dessus du niveau des cartes

marines) mesurant 500m. x 200m. (voir croquis) dont le plus grand

sens est orienté parallèlement aux vents dominants. Ce terrain est bordé au

nord par la ville indigène, à l'ouest par la route d'Ambouli et les anciennes

salines, au sud par la conduite d'alimentation des nouvelles salines situées

au sud-est, à l'est par la route du cimetière européen (vers Zeila). Le terrain, mélange d'argile,

limon et sable, est très sensiblement plat, complètement dénudé et recouvert

d'une fine pellicule de sel provenant des condensations nocturnes et des

infiltrations. Le sol est après un mois de

sécheresse dur et utilisable pour l'atterrissage. Pendant et après la pluie,

recouvert d'eau d'écoulement et de perméabilité, il est mou et impropre aux

décollages d'avions chargés. La signalisation du terrain

est parfaitement établie par des balises délimitant de 50 m. en

50 m. le périmètre du terrain et par deux manches à air. Il existe au service des T.P. de Djibouti un projet

d'agrandissement de ce terrain qui doit porter les dimensions maxima à

900 m x 300m. » Nota :

cette information permet de conclure que le hangar militaire des Salines a

été construit après août 1932, à l’est de l’emplacement prévu pour un

éventuel hangar civil à cette date. |

Par contre Djibouti a été d’une grande

importance pour les aventuriers ayant entrepris les premiers grands voyages

aériens à travers l’Afrique. Le territoire fut une étape souvent incontournable

pour les tentatives de liaison, réussies ou non, vers Madagascar et une cible

pour la préparation de records de distance ou d’ouvertures de nouvelles routes

aériennes. En reprenant la lecture de l’hebdomadaire « Les Ailes », la

mention « Djibouti » n’apparaît qu’en 1930 et nous avons pu ainsi

établir la liste des principaux passages en Côte Française des Somalies

signalés. A partir de 1937, ces voyages se banalisent et ils ne font plus

forcément l’objet de communiqués de presse. De plus la compagnie italienne

« Ala Litoria » s’est installé dès août 1936 sur le nouveau champ

d’aviation d’Ambouli (Gabode : voir plus-bas) pour assurer des vols, encore irréguliers, vers Addis-Abeba (3

heures), ou Diré-Daoua (1h 30) sur ses trimoteurs à ailes hautes et train

fixe Caproni Ca 133. En 1937 le service devient peu à peu régulier avec 2

à 3 vols par semaines, permettant ainsi la connexion avec les lignes

internationales et au courrier de gagner l’Europe trois fois plus vite que par

la voie maritime. En 1938 le réseau de la compagnie italienne s’est étendu et

dessert régulièrement toute la corne de l’Afrique, que les destinations soient

italiennes, britanniques ou françaises. Via Rome, sur les trimoteurs Caproni ou

les nouveaux Savoia-Marchetti S.75 à ailes basses et train escamotable, les

passagers peuvent maintenant gagner Djibouti rapidement et confortablement.

|

Venant de : |

Date d’arrivée Date de départ |

Noms |

Appareil |

Partant vers : |

|

Débarqués au port |

1929 - 1930 |

Appareils vendus au Négus On connaît pour ces appareils une dizaine de vols

exceptionnels aller-retour Addis-Abeba – Djibouti jusqu’en 1934, avec

transport de courrier : enveloppes avec cachets recherchés par les

collectionneurs... |

Flotte impériale : Potez 25, Farman, etc... |

Addis-Abeba |

|

Assouan |

26 février 1930 2 mars 1930 |

COMTE DE SIBOUR ET MME |

Moth « Gipsy » DH 60G |

Aden |

|

Addis-Abeba |

23 mars 1930 |

COMTE DE SIBOUR ET MME |

Moth « Gipsy » DH 60G Vendu au Négus |

Retour en France par bateau |

|

Atbara |

12 avril 1930 13 avril 1930 |

RABATTEL ET MME. - MASSOT |

Farman 180 Hispano-Suiza 250 CV. |

Addis-Abeba |

|

Addis-Abeba |

27 avril 1930 3 mai 1930 |

RABATTEL ET MME. - MASSOT |

Farman 180 Hispano-Suiza 250 CV. |

Port-Soudan |

|

Massaouah |

2 novembre 1930 4 novembre 1930 |

VERNEIH–PUYRAZEAU - WEISS – TRAFFORD - DRONNE |

Farman 190 Gnome Rhône Titan 230 CV. « In Cha Allah » |

Addis-Abeba Appareil détruit au redécollage |

|

Cassim |

30 juin 1931 4 juillet 1931 |

ESTAILLEUR-CHANTERAINE – (WEISS) - GIRAUD - MISTROT |

Farman 190 Lorraine « Mizar » 240 CV

« Paris » |

Massaouah |

|

Addis-Abeba |

2 juillet 1931 3 juillet 1931 À titre de simple exemple... |

CORRIGER (Pilote du

Négus) |

Farman 190 (Avion du

Négus) |

Addis-Abeba |

|

Assouan |

25 novembre 1931 26 novembre 1931 |

GOULETTE - SALEL |

Farman 197 Lorraine-S.G.A. « Algol » 300 CV |

Dar-es-Salam via Modadiscio (vers Madagascar) |

|

Dar-es-Salam (retour de Madagascar) |

2 décembre 1931 |

GOULETTE - SALEL |

Farman 197 Lorraine-S.G.A. « Algol » 300 CV |

Assouan |

|

Atbara |

5 mars 1932 9 mars 1932 |

LAVAIL – FEVRE 100

baptêmes de l’air a Djibouti |

Caudron « Luciole » 95 CV |

Addis-Abeba |

|

Massaouah |

21 avril 1932 23 avril 1932 |

ESTAILLEUR-CHANTERAINE – FRETON - MISTROT |

Farman 190 Lorraine « Mizar » 240 CV

« Paris » |

El Obeid (vers Dakar) |

|

Massaouah (retour de Fort-Lamy) |

7 février 1933 |

AVIGNON – MARSOT GALIBERT - LEENARDT |

Farman 190 Gnome-Rhône « Titan » 230 CV |

Assouan |

|

Port-Soudan |

4 mars 1934 7 et 8 mars 1934 (*) 10 mars 1934 |

CORNIGLION-MOLINIER – MALRAUX – MAILLARD |

Farman 197 Lorraine-S.G.A. « Algol » 300 CV |

(*) Recherches du palais de la Reine de Saba Addis-Abeba |

|

Modagiscio (retour de Madagascar) |

18 novembre 1934 |

MOENCH - CATINOT |

De Havilland « Léopard » |

Addis-Abeba |

|

Port-Soudan et Assab |

22 décembre 1936 22 décembre 1936 |

LAURENT - TOUGE - LENIER |

Farman 199 Lorraine « Algol » 300 CV « Rolland

Garros » |

Modagiscio (vers la Réunion) |

|

Modagiscio (retour de la Réunion) |

31 janvier 1937 2 mars 1937 |

LAURENT - TOUGE - LENIER |

Farman 199 Lorraine « Algol » 300 CV « Rolland

Garros » |

Port-Soudan |

|

Istres |

1er décembre 1937 3 décembre 1937 |

JAPY |

Caudron « Aiglon » Record du monde pour appareil de ce type |

Massaouah |

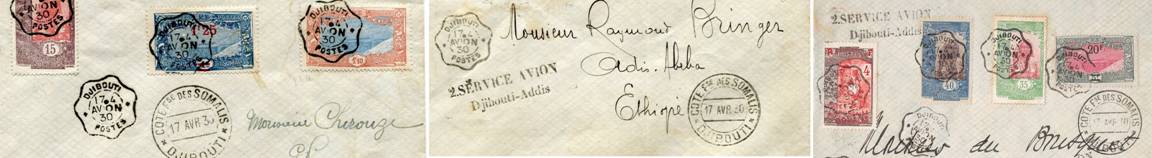

Le premier courrier partant de Djibouti vers Addis-Abeba eut

lieu le 29 décembre 1929 avec un Potez 25 éthiopien

Le second date du 17 avril 1930 – Ci-dessus les tampons créés à

cette occasion

Les lignes aériennes italiennes avant et après la conquête de

l’Éthiopie – Le trimoteur Savoia Marchetti S.75 de « ALA LITTORIA »

|

Nota : Michel BARRIÈRE, grand spécialiste de l’aviation

Ethiopienne et des avions Farman d’avant-guerre, a réalisé un superbe site

qu’il faut consulter pour tout savoir sur ces deux sujets. Les expéditions

réalisées avec des Farman 190, citées ci-dessus y sont particulièrement bien

détaillées : Aviation Éthiopienne – Farman 190 Lire également un article de l’hebdomadaire « Les

Ailes » consacré à « L’aviation italienne et française à

Djibouti » pendant et après la conquête italienne de l’Éthiopie : Lire également un article de l’hebdomadaire « Les

Ailes » consacré à l’exploit d’André JAPY de décembre 1937 : « Les Ailes » du 9 décembre 1937 Deux photographies, prises

par Joseph BIBERT, d’André JAPY et de son Caudron « Aiglon » se

trouvent un peu plus bas dans cette page : |

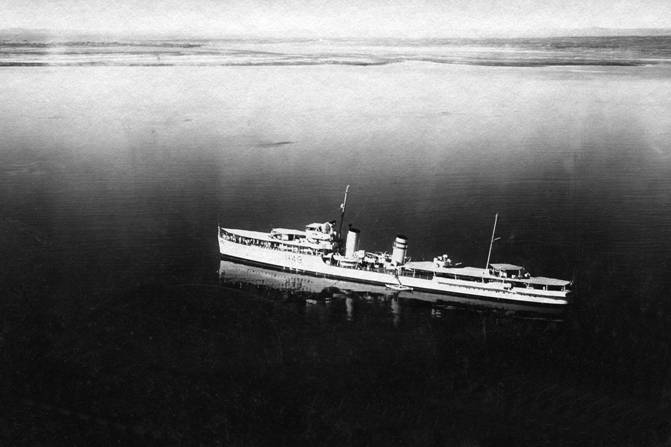

Revenons en 1933 : Quand il fut décidé d’implanter un

embryon d’Aviation Coloniale à Djibouti, c’est donc sur le « Terrain des

Salines » que les tous premiers aviateurs militaires s’installèrent.

L’escadrille de la Côte française des Somalis (C.F.S) a été constituée le 1er

avril 1933, mais ce n’est en fait qu’une demi-escadrille, avec trois Potez 25

TOE et un Potez 29 sanitaire, détachée du 39ème régiment

d’aviation stationné au Levant. Elle arrive le 4 avril 1933 à bord du

porte-hydravion « Comandant Teste », sous les ordres du capitaine

SONDAZ et du Lieutenant BECHOUÉ, qui ne reste qu’une dizaine de jours avant de

se réembarquer. Un peu plus tard, le capitaine MOGUEZ en prend le commandement.

C’est un colonial expérimenté qui a passé une partie de sa jeunesse à

Madagascar et a sillonné deux ans le ciel de Mauritanie. Il est secondé par le

jeune lieutenant CORBEAU, Saint-cyrien breveté pilote et observateur.

Lire ce qu’en dit

« Le Courrier d’Éthiopie du 14 avril 1933

Le

« Commandant Teste » à Djibouti – Avril 1933

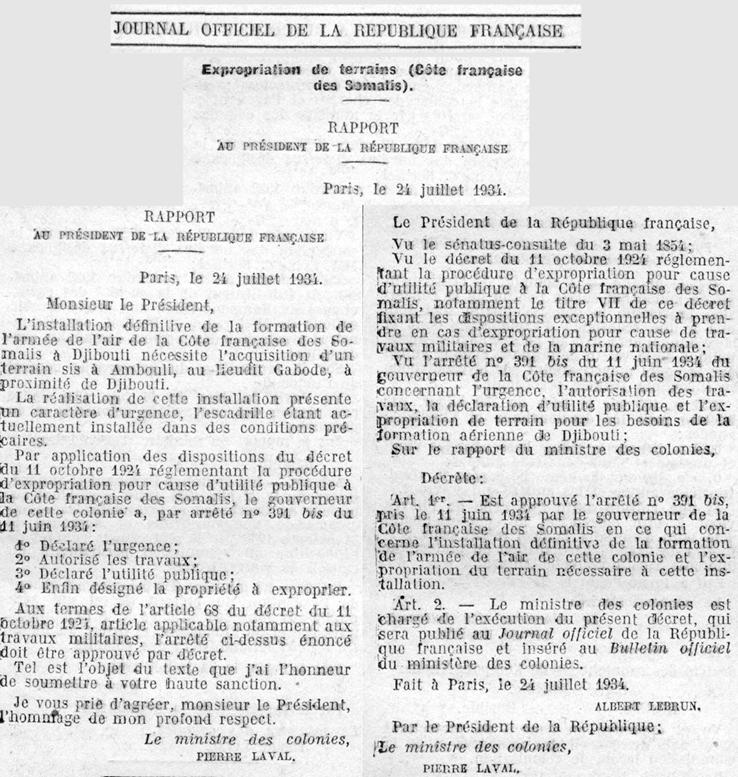

Mais l’insécurité du territoire et la

tension internationale de l’époque exigent de voir un peu plus grand ; il

devient indispensable de créer un vrai camp d’aviation, avec l’espace

nécessaire pour des possibilités de développements ultérieurs, tant militaire

que civil. Dès juin 1934 le Gouverneur de la colonie décide de procéder aux

expropriations nécessaires pour installer un nouveau champ d’aviation,

4 kilomètres plus au sud, dans la vaste plaine d’Ambouli totalement

dégagée, en un lieu appelé Gabode ; cette décision est validée le 26

juillet 1934 par le Ministre des Colonies, Pierre Laval et le décret signé par

le Président Albert Lebrun. Les travaux du « Camp de Gabode »,

commencent dans la foulée.

|

|

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 26 juillet 1934 Expropriation de terrains (Côte française des Somalis) RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Paris, le 24 juillet 1934. Monsieur le Président, L'installation définitive de la formation de l'armée de l'air de

la Côte française des Somalis à Djibouti nécessite l'acquisition d'un terrain

sis à Ambouli, au lieudit Gabode, à proximité de Djibouti. La réalisation de cette installation présente Un caractère

d'urgence, l'escadrille étant actuellement installée dans des conditions

précaires. Par application des dispositions du décret du 11 octobre 1924

réglementant la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique à la

Côte française des Somalis, le gouverneur de cette colonie a, par arrêté

n° 391 bis du 11 juin 1934 : 1° Déclaré l'urgence ; 2° Autorisé les travaux ; 3° Déclaré l'utilité publique ; 4° Enfin désigné la propriété à exproprier. Aux termes de l'article 68 du décret du 11 octobre 1921, article

applicable notamment aux travaux militaires, l'arrêté ci-dessus énoncé doit

être approuvé par décret. Tel est l'objet du texte que j'ai l'honneur de soumettre à votre

haute sanction. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président,

l’hommage de mon profond respect. Le ministre des colonies, PIERRE LAVAL. Le Président de la République française, Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu le décret du 11 octobre 1924 réglementant la procédure

d'expropriation pour cause d'utilité publique à la Côte française des

Somalis, notamment le titre VII de ce décret fixant les dispositions

exceptionnelles à prendre en cas d'expropriation pour cause de travaux

militaires et de la marine nationale ; Vu l'arrêté n° 391 bis du 11 juin 1934 du gouverneur de

la Côte française des Somalis concernant l'urgence, l'autorisation des

travaux, la déclaration d'utilité publique et l'expropriation de terrain pour

les besoins de la formation aérienne de Djibouti ; Sur le rapport du ministre des colonies, Décrète : Art. 1er — est approuvé l'arrêté n° 391 bis, pris le 11

juin 1934 par le gouverneur de la Côte française des Somalis en ce qui

concerne l'installation définitive de la formation de l'armée de l’air de

cette colonie et l'expropriation du terrain nécessaire à cette installation. Art 2 — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du

présent décret ; qui sera publié au Journal

officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 24 juillet 1934. ALBERT LEBRUN Par le Président de la République : Le ministre des colonies, Pierre LAVAL |

Les terrains à exproprier appartenaient à

la famille de Sébastien NOCETO, un riche entrepreneur de maçonnerie, né à Alger

en 1859 et s’étant établi à Djibouti à la fin du 19ème siècle,

également propriétaire d’une très belle villa, boulevard de la République, dans

laquelle le « Commandant de l’Air à

la Côte Française des Somalis » avait installé ses bureaux, le mess

des officiers et la section photo (voir plus bas dans cette page). C’est pour cela qu’on peut trouver dans

les archives officielles de 1934 et 1935 la trace d’un « Terrain d’aviation de Noceto ». Mais une fois

l’expropriation définitivement acquise en octobre 1935, le capitaine Moguez

demanda au Ministre de l’Air de procéder au changement d’appellation du

terrain, qui devint alors officiellement le « Terrain de Gabode ».

Lettre du capitaine Moguez au Ministre de

l’Air du 9 octobre 1935

Merci à Franck Roumy qui nous a transmis ce document

Les quelques rares photographies du début

de l’aviation militaire à Djibouti qui existent ne permettent pas forcément de

faire la différence entre celles prises aux « Salines » ou à

« Gabode », car les deux terrains furent sans doute utilisés

simultanément de 1935 à 1937. Elles sont dues principalement au sergent

mécanicien Gaston LADARRÉ, débarqué à Djibouti du « Bernardin de

Saint-Pierre » avec son épouse le 25 octobre 1935.

|

|

|

|

|

Terrains des Salines – Gaston LADARRÉ – Fin 1935 |

Premier vol à Djibouti – 14 novembre 1935 Potez 25 TOE n°2370 – Pilote : lt ERNST |

Le terrain des Salines souvent inondé - Autre raison de son

déplacement |

Détail du Carnet de vol de Gaston LADARRÉ

Lieutenant

CORBEAU, chargé des vols – Capitaine MOGUEZ, Commandant « l’Aviation de la

Côte des Somalis »

|

|

|

|

|

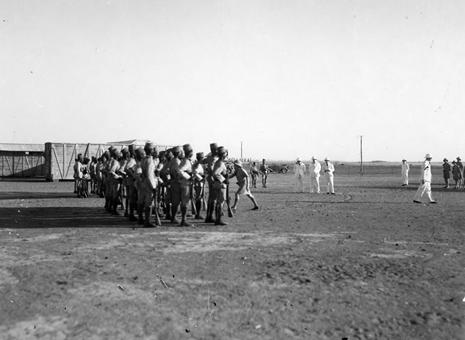

Sans doute au

nouveau camp de Gabode – La formation des supplétifs somalis – 1935 ou 1936 |

||

Photographies ci-dessus de Gaston Ladarré – Droits réservés

– Reproduction interdite

Potez 25 TOE de Djibouti – Insigne provisoire « Chat

sauvage » non homologué

Voir

l’article « Gaston Ladarré, Aviateur Colonial » dans le numéro 164 de

la Revue Avions

On possède une photographie de l’entrée du

camp de Gabode (collection Ladarré) où figure cet insigne (voir

au début de de cette page),

quelques images d’appareils au sol ou en vol où il a été peint sur la dérive et

un dessin original en couleur (collection Morareau) qui a été réalisé par le lieutenant BACHOUÉ

(MSAC en 1944), affecté à Djibouti d’août à octobre 1933. À partir de ces

documents, on peut tenter une projection vers ce qu’aurait pu être un insigne

officiel s’il avait vu le jour.

Insigne et dessin originaux de l’Escadrille de Djibouti en

1935/1936

Projection par F-X. Bibert

Mais l’insigne du « chat sauvage »

disparaît en 1937 avec la montée en puissance du « Camp de Gabode »

et c’est l’insigne du « Boutre » qui figure alors sur les avions. Il

a été dit longtemps par erreur que l’insigne du « boutre » résultait

de la création en 1958 de l’E.O.M. 88 (Escadrille d’Outre-Mer), mais la

fiche d'homologation conservée aux Invalides le mentionne comme déjà porté par

l'ELA 51 (Escadrille de Liaison Aérienne) créée en 1946, elle-même héritière de

l'E.P.S. 1/85 (Escadrille de Police et de Sécurité) créée en 1943, mais une

personne digne de confiance s’est vu offrir l'insigne métallique qu’un aviateur

de Djibouti portait en 1938. Il date donc bien d’avant la guerre : informations

Frédéric Domblides.

Insigne « Boutre » de l’Escadrille de Djibouti en

1937/1938 – Potez 29 et Potez 25

Estimation de la genèse de l’insigne « Boutre »

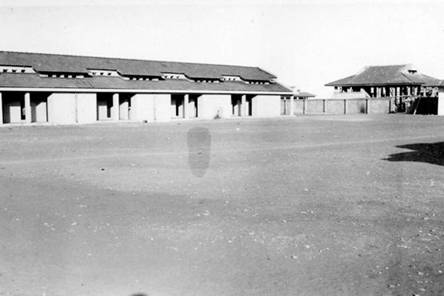

La CONSTUCTION du NOUVEAU CAMP d’AVIATION

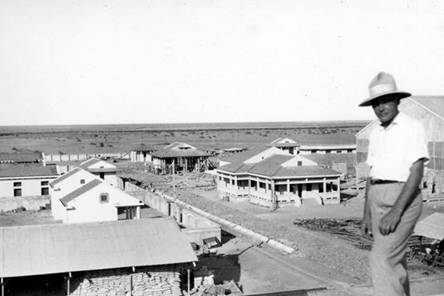

L’activité aérienne en 1937 était très

limitée et les sous-officiers de l’aviation militaire de Djibouti

s’impliquèrent beaucoup dans la construction et l’aménagement du nouveau camp

de Gabode. Souvent au cours de sa vie, Joseph BIBERT, au sommet du poste de

commandement sur la photo de droite ci-dessous, raconta que ce travail restait

pour lui une de ses grandes fiertés. C’est certainement pour cela, que malgré

le coût élevé du développement des films et des tirages photographiques, il

ramena cette collection de clichés, sans doute les seuls pouvant être trouvés

de nos jours, alors qu’il fit peu de photos d’avions.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Camion

Citroën utilisé pour le transport des personnels entre Djibouti et le camp

d’aviation (voir photographies ci-dessous) |

|

|

|

|

|

Boulevard de la République - Maison

« NOCETO » Ancienne résidence d’un riche entrepreneur en

maçonnerie... |

... dans laquelle l’Aviation Militaire installa ses bureaux (A), le mess officiers (B) et la section

photographique (C) |

Le mess sous-officiers sur le plateau du

Serpent Plus haut, la gare, le plateau du Marabout,

l’îlot du Héron |

|

|

|

|

Sergent mécanicien Joseph BIBERT en haut Le rangement des Potez 25 TOE dans un hangar à Gabode |

Joseph BIBERT faisant son rapport |

|

|

|

|

2 Potez 25

TOE de l’escadrille de Djibouti en vol au-dessus de territoire – Insigne

«Chat Sauvage » - 1936 Photographies Joseph Bibert -

Droits réservés |

|

|

|

|

|

Potez 25 TOE

– Insigne « Chat sauvage » - 1936 Collection Gaston Ladarré (mécanicien)

– Droits réservés |

Potez 25 TOE

– Insigne « Boutre » Collection Paul Peyrusse (médecin

militaire) - Droits réservés |

Joseph BIBERT fit son premier vol sur Potez

25 le 3 mars 1937, le mécanicien ou le passager étant placé à l’avant et le

pilote derrière lui. Pendant son séjour il prit l’air régulièrement, tant sur

Potez 25, que sur Potez 29, totalisant plus de 63 heures au-dessus de

la Côte Française des Somalis en 52 vols, dont quatre boucles de 3 à 4 heures

faisant le tour complet du territoire par la côte au-dessus de Tadjourah,

Obbock, Doumeira, le long de la frontière avec l’Afrique Orientale Italienne du

nord-est au sud-ouest, et Daddato, le lac Assal, Garbes, Dikkil Ali-Sabieh au

retour... de quoi en avoir « plein les yeux » pour de très longues

années !

Les détails de tous ces vols - date,

pilote, numéro de l’appareil, altitude, circuit et objet de la mission –

figurent sur son carnet de vol dont la transcription peut être consultée par le

lien ci-dessous.

Carnet

de vol de Joseph Bibert

|

Numéro

des appareils sur lesquels Joseph BIBERT a volé : |

|

Potez 25 580 – 686 – 735 – 1083 - 1104 – 1133 – 1134 – 1488 - 1523 – 1525 -1583 -2370 |

|

Potez 29 101 – 106 – 107 |

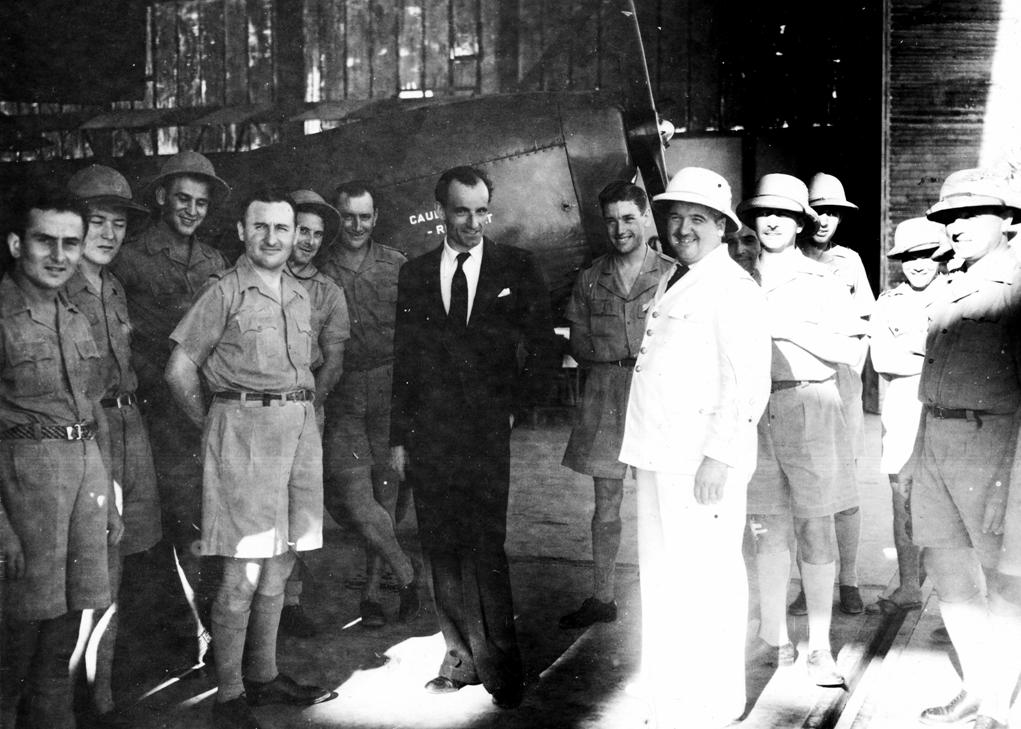

ANDRÉ JAPY – VOL RECORD ISTRES-DJIBOUTI – DÉCEMBRE

1937

|

|

|

2 décembre 1937 - Le capitaine BILBAULT, commandant

l’Aviation de Djibouti, accueille l’aviateur René JAPY Vol Istres – Djibouti sur Caudron Aiglon

« F-ANSI » - 5 099 km en 23h 53 - Record du monde de

distance pour avion de cette catégorie Robert TRACHET – ?? - ?? – a/c

VANTILLARD – ?? – Georges TEIM (+ 1938 à Saigon) – André JAPY – GUICHARD

– Cne BILBAULT – Lt GUÉRIN etc... Collection Joseph Bibert – Droits

réservés |

|

|

|

André JAPY et le capitaine BILBAULT dans le

grand hangar du Camp de Gabode Départ du vol de retour de 3 décembre 1937 -

JAPY arrive à Istres le 7 décembre 1937 par petites étapes. Photographie Joseph Bibert – Droits

réservés |

|

|

|

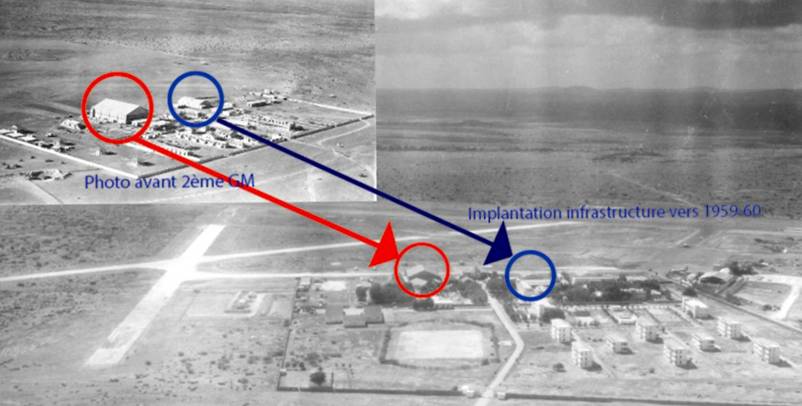

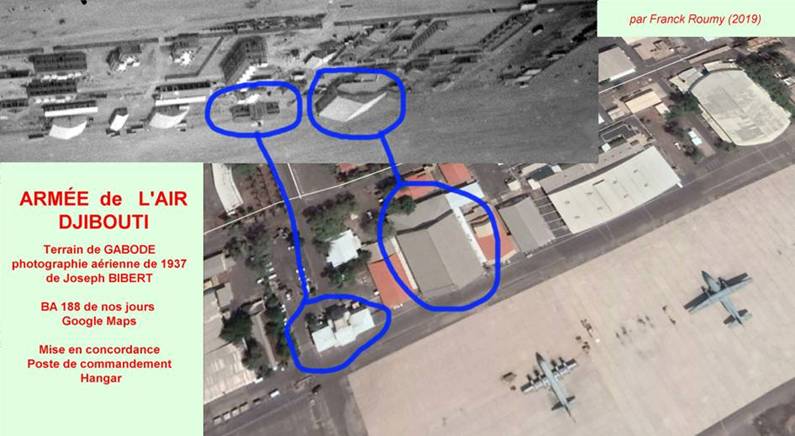

Le terrain de Gabode à Djibouti après le départ du s/c Bibert –

Construction de la première piste en dur à partir me mi-1939 Collection Lambert, via Jean-Paul

Bonora que nous remercions |

|

1934 et 1937

2015 |

1939 et 1960

1937 2018 |

|

Comparaisons de cartes et de photographies permettant de suivre

l’évolution des emplacements et des installations de l’Aviation à Djibouti |

|

|

Avril 1937 Visite du sous-marin PEGASE

|

|

|

|

|

|

|

Photographies Joseph Bibert – Droits réservés

|

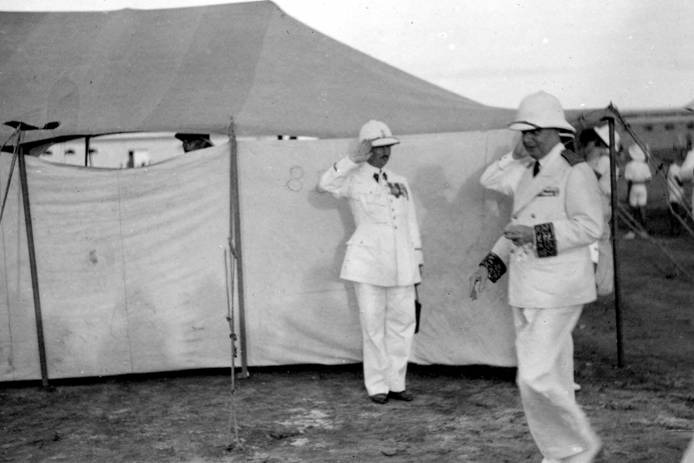

Commémoration de l’Armistice de la fin de la

Grande Guerre 11 novembre 1937 Camp de Boulaos Gouverneur Général François Pierre ALYPE |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Photographies Joseph Bibert – Droits réservés

Joseph BIBERT a ramené à la fin de son

séjour à Djibouti, outre ses nombreuses photographies personnelles, cette

collection unique d’agrandissements (15 x 20 cm et plus). La plupart sont des

photographies aériennes, d’une grande qualité, des bourgades et postes

militaires disséminés aux frontières souvent mal définies du Somaliland

britannique et de l’Éthiopie italienne. La tension fut grande au moment de la

conquête de l’Éthiopie par l’Italie en 1936 ; après celle-ci, Mussolini a

manifesté longtemps des visées expansionnistes velléitaires vers la colonie

française, dans le but de contrôler les approvisionnements et les débouchées

des territoires enclavés que son pays venait de conquérir. Le port de Djibouti

et la voie ferrée franco-éthiopienne lui étaient indispensables, mais faisaient

supporter aux marchandises des coûts que les Italiens auraient bien voulu

minimiser et ils ont longtemps hésité entre une opération militaire ou la

création d’infrastructures portuaires, ferroviaires et routières nouvelles, évitant

le territoire français. Finalement les coûts prévisionnels exorbitants des deux

solutions, tout autant que la mollesse du gouvernement français d’avant-guerre,

entraînèrent les deux parties vers des concessions qui perdurèrent après

l’armistice franco-italien du 24 juin 1940 : il faut dire que les Italiens

se trouvaient de facto en position de force ans dans la commission de contrôle

de cet armistice... mais ceci est une autre histoire... qui a conduit aux

bombardements de la ville, par les Italiens le 22 juin et par les Britanniques

le 22 septembre 1940, et la mise en place par ceux-ci du « blocus de

Djibouti » qui perdura jusqu’à fin 1942, avant que peu à peu la

« France Libre » puisse prendre le contrôle du territoire.

New 2025 Lire dans la revue ICARE n°275 de

décembre 2025 « Les

Forceurs de Blocus de Djibouti

(nov 1940 / déc 1942) »

Merci à M. Jean-Pierre DUSSURGET, rédacteur-en-chef

de cette belle revue, de nous avoir fait parvenir ce numéro – 82 pages superbes

et bien documentées sur ce sujet

Pour éviter d’encombrer cette page avec des

images de trop grandes dimensions, seules des « miniatures » sont

présentées. Par contre chaque image contient un lien qui permet de visionner

ces photographies avec une très bonne résolution (Liens actifs à partir de

mars 2019). Avec la lettre

en tête de chaque légende, on peut situer le lieu sur la carte ci-dessous.

Nota :

Cette volonté de mutualiser l’information a son revers, car il est presque

certain que des petits malins n’hésiteront pas beaucoup avant de mettre en

vente des tirages de ces images sur Internet ! Mais au moins chacun pourra

savoir par cet avertissement, qui prend date au 02/2019, d’où ils

proviennent !

Voir ces photographies en grand format en

cliquant sur leur miniature

|

Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de Djibouti... |

A. Oued Ambouli – 6 km de la ville |

A. Oasis ou Jardins d'Ambouli |

A. Oasis ou Jardins d'Ambouli |

B. Oasis Gaël Maël (Gaan Maan – Route de Doraleh) |

|

B. Oasis Gaël Maël (Gaan Maan – Route de Doraleh) |

C. Sans légende (Environs de Djibouti) |

C. Tombe arabe (Environs de Djibouti) |

E. Oasis de Doudah - Piste de Loyada Ruines du couvent des sœurs |

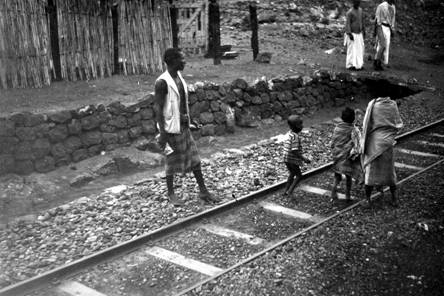

F. Loyada - Poste frontière avec la Somalie Britannique (Somaliland) Route de Zeilah |

|

Sans légende (F. Loyada : voir photo précédente) |

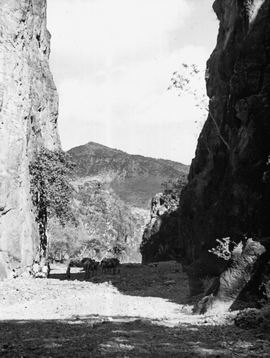

G. Ali Sabieh |

G. Ali Sabieh - Le piton |

H. Oued de Dikhil (Dikkil) |

I. As-Eyla : le piton - la palmeraie Poste frontière : 3 sous-officiers européens, 30 tirailleurs indigènes |

|

J. Monts Dakka - sud-ouest de Djibouti Bordure du lac Abbé |

K. Poste d'Enfer – Eyla 1 sous-officier européen - 10 indigènes Non localisé |

L. Lac Abbé |

L. Lac Abbé |

M. Tamero Peloton méhariste : 1 lieutenant 2 sous-officiers, 70 tirailleurs montés |

|

N. Lac Goum - Lac salé – Piste caravanière |

O. Poste italien – 5 km NNE de Birt-Eyla |

P. Doumeira |

Q. Obok - Le village indigène - 1936 |

Q. Obok - Maison d'Henri de Monfreid Village indigène |

|

R. Tadjourah - nord du golfe |

Sans légende (R. Tadjourah – Voir photo précédente) |

Sans légende (R. Tadjourah – Voir photo précédente) |

Sans légende (R. Tadjourah – Voir photo précédente) |

S. Ghoubett-el-Kharab - Baie sans fond |

|

A. Puits dans les jardins privés du Gouverneur à Ambouli |

T. Monts Goudah (Goda) Construction de la route de

« Sismo » (village en zone montagneuse à environ 50 km au nord-est de Tadjourah) |

Sans légende (sans doute aussi T. Monts

Goudah) |

A droite, un figuier sycomore ou

« étrangleur » (sans doute aussi T. Monts Goudah) Information Eric DELECRIN 2020 : il

s’agit certainement de la « Forêt primaire de Day » qui est une zone naturelle protégée, la seule

forêt d’ailleurs de Djibouti ! |

|

Collection Joseph Bibert – Droits réservés

ALI-SABIEH - DIKKIL - LOYADA

|

|

|

|

|

|

|

|

Photographies Joseph Bibert – Droits réservés

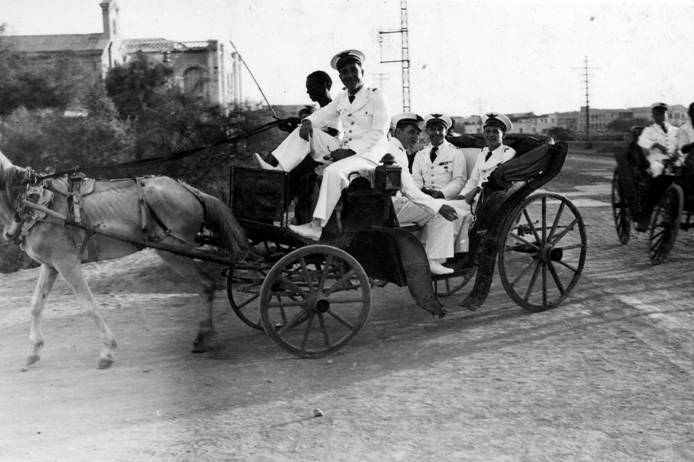

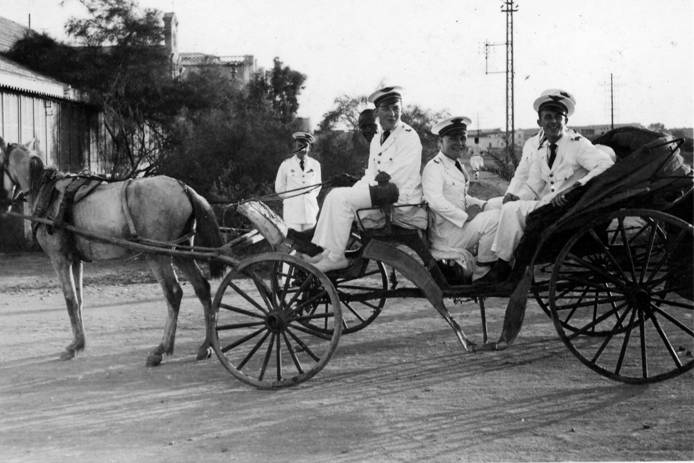

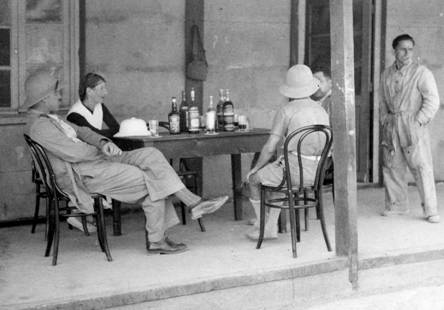

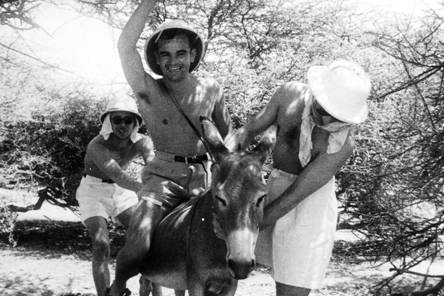

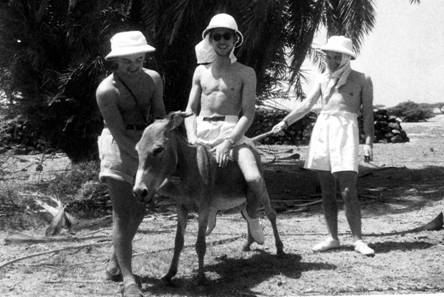

Ces photographies faites à Ali Sabieh sont

celles « d’une mise au

vert !!! » dans cette localité située en plein bled, à une

soixantaine au sud-ouest de kilomètres de Djibouti sur la piste de Diré-Dawa en

Éthiopie. Une gare, un poste militaire et un terrain d’aviation de secours y

étaient établis. Le lieutenant d’aviation (administratif, non navigant)

Félicien ROUSSEL et son

épouse vivaient là, sans doute très contents d’avoir un peu de visite et de

pouvoir offrir l’apéritif à leurs hôtes d’un jour. Félicien ROUSSEL était passé

par l’Ecole Militaire d’Aéronautique en 1933. Un peu plus tard il sera en poste

à Djibouti comme commandant du « Bataillon

de l’Air 216 » (voir plus bas) : nommé capitaine en 1940, il termina sa carrière

Colonel, Commissaire de l’Air, chevalier de la Légion d’Honneur.

Lire une

biographie de Félicien Roussel

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Photographies Joseph Bibert – Droits réservés

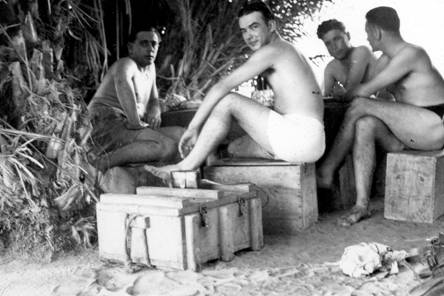

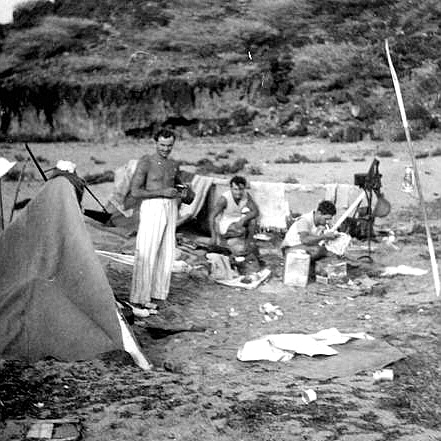

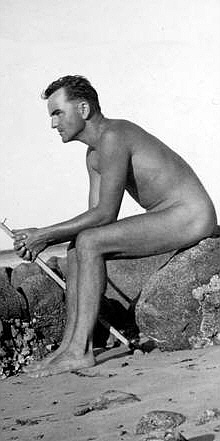

Mais la sortie « en brousse » préférée des jeunes aviateurs célibataires

de Djibouti était l’oasis de Loyada, 20 km à l’est de Djibouti, à la frontière

du Somaliland, avec sa belle plage ; le tout étant de pouvoir profiter

d’une voiture et d’avoir les moyens, malgré leur maigre solde, de se procurer

les vivres, hors de prix à la colonie, pour préparer le casse‑croûte du

midi. Les photographies ci-dessus, prises à différentes époques du séjour de

Joseph BIBERT, permettent de comprendre pourquoi celui-ci a gardé toute sa vie

une nostalgie de cette période, difficile, mais heureuse... comme son fils, 50

ans plus tard, lors de ses missions professionnelles au Niger !

Photographie de droite François-Xavier Bibert – Droits

réservés

|

|

DIKKIL Joseph BIBERT en vol dans le Potez 29 de

liaison |

|

|

|

|

|

Photographies Joseph Bibert – Droits réservés

A proximité de Dikkil, sur le mont

Morahtou, l’administrateur Albert Julien BERNARD et ses 17 gardes

Somalis sont tombés le 18 janvier 1935 en voulant intercepter un important

« rezzou » venu d’Éthiopie pour piller des campements situés dans le

territoire de la colonie. Il n’avait que 25 ans : il est mort en héros

avec ses hommes, ayant épuisé jusqu’à leur dernière cartouche face à des

adversaires très supérieurs en nombre.

« Monsieur Bernard, blessé de neuf coups de sagaie et de poignard est mort

égorgé » d’après le rapport officiel...

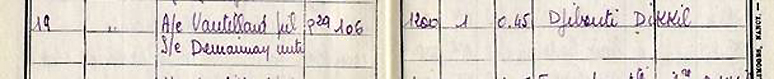

Début 1938 un monument fut érigé à cet

endroit. Au moment de son inauguration, Joseph BIBERT eut à effectuer une mission

de liaison vers Dikkil le 19 mars, avec l’a/c VANTILLARD aux commandes du

Potez 29 n°106 de l’escadrille de Djibouti (voir mention sur son

carnet de vol ci-dessous).

Il put faire quelques photographies sur

le terrain d’aviation de Dikkil (on aperçoit ci-dessus le fort dans le

lointain) et devant le

monument fraîchement construit.

En 2012, pour les manifestations

officielles du 80ème anniversaire de la création de

« l’Aviation Militaire » de Djibouti, le capitaine Eva DELCLOS de

la BA.188, qui avait en charge leur préparation, présenta, lors de la

soirée de gala, aux autorités civiles et militaires du Pays un superbe

diaporama animé et sonorisé de 7 minutes, réalisé avec les photographies de

Joseph BIBERT, pour rappeler, à travers son exemple, ce qu’avait été la vie des

pionniers. Retrouvant les clichés de Dikkil de 1938, elle eut la très belle

attention de nous faire parvenir celle qui fut prise du général de Brigade

Aérienne KURTZ, Commandant les Forces Françaises de Djibouti, devant le

monument BERNARD totalement restauré.

|

|

|

|

Le sergent Joseph BIBERT une autre fois sur la

piste de Dikkil |

Dans les zones caillouteuses la piste de

Dikkil devait être aménagée. Ce travail était souvent réalisé par des enfants |

Photographies Joseph Bibert – Droits réservés

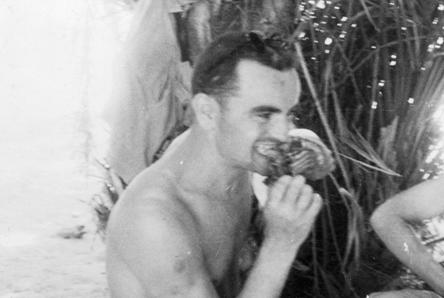

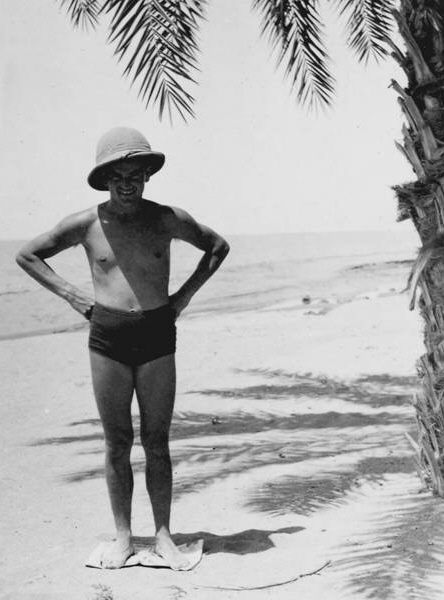

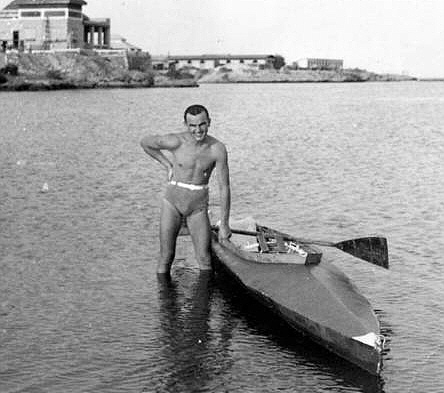

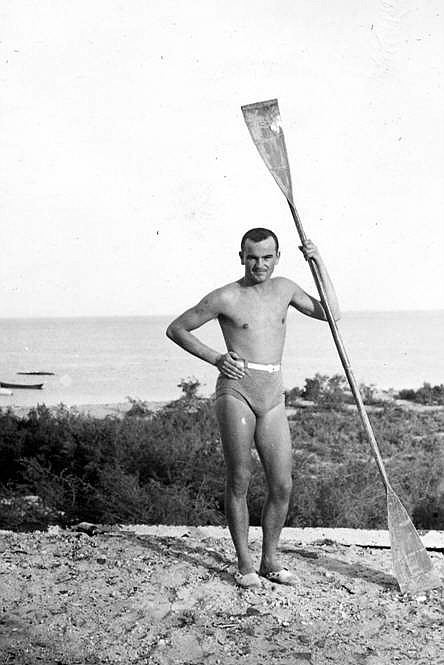

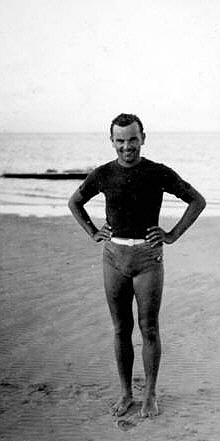

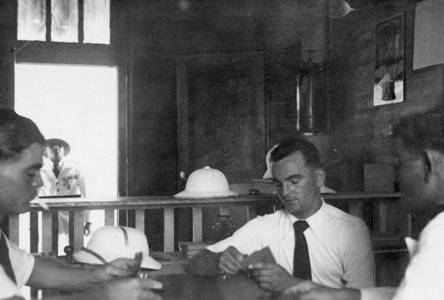

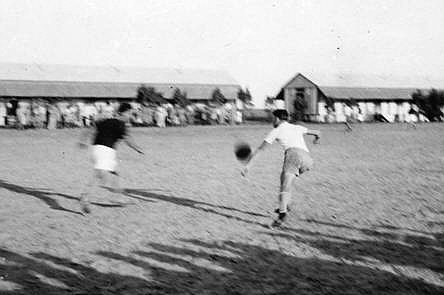

LOISIRS : KAYAK – CHASSE – PÊCHE – ETC..

|

|

|

|

|

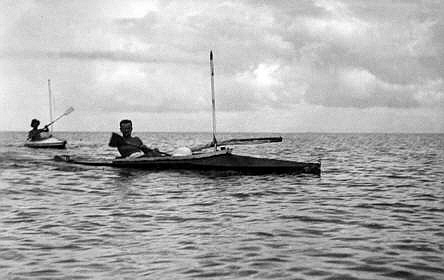

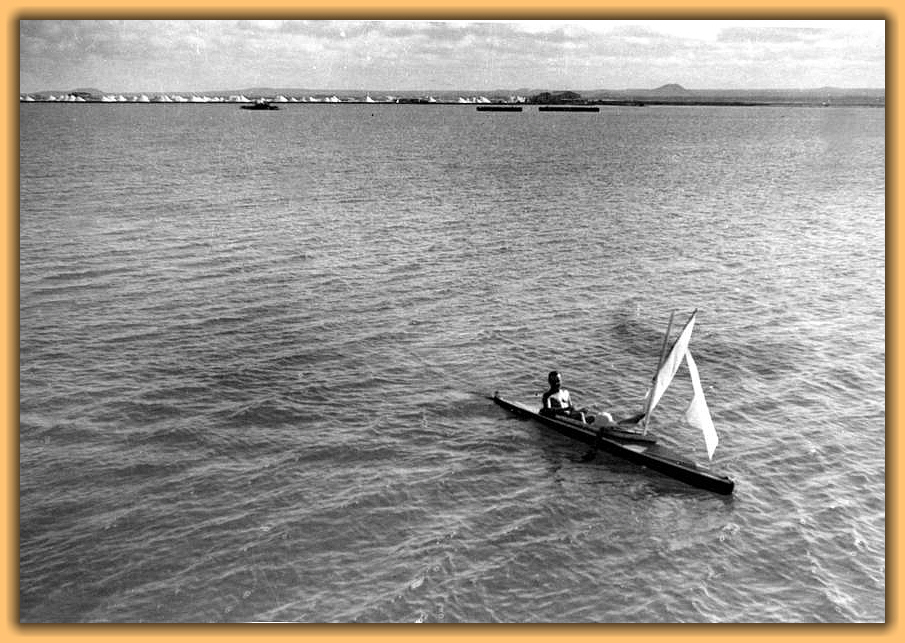

Joseph BIBERT posséda d’abord à Djibouti un vieux kayak. Il appréciait

ce loisir et ce sport qu’il pratiquait déjà à Chartres. Il en fit venir un

autre de France, plus performant (à droite), qu’il revendit lors de son

départ en t939 |

||

|

|

|

|

|

Sur le premier kayak avec une mini- voile bricolée – Navigation

autour de Djibouti – Notons qu’à l’époque, le terme de kayak est encore

inusité : on parle simplement de « canoë » |

||

|

|

|

|

|

Avec François GIOCANTI, pilote qui rallia la France Libre en septembre

1940 (à gauche) - Dans le second Kayak équipé en usine d’un vrai mât et de

deux voiles - Navigation dans le golfe |

||

Photographies Joseph Bibert – Droits réservés

|

Tout le

monde dans la famille se souvient de cette photographie de Joseph mise

sous-verre. Elle trouva toujours une place sur un des murs des différents

appartements à Rambouillet (1945), Lahr (1951), Canteleu (1956), ou de la

maison familiale de Maromme-La Maine (1967). Elle y resta après le décès de

Joseph (2001), jusqu’au décès de son épouse Julienne (2015). Maintenant elle

est chez moi... Nostalgie... |

Photographies Joseph Bibert – Droits réservés

|

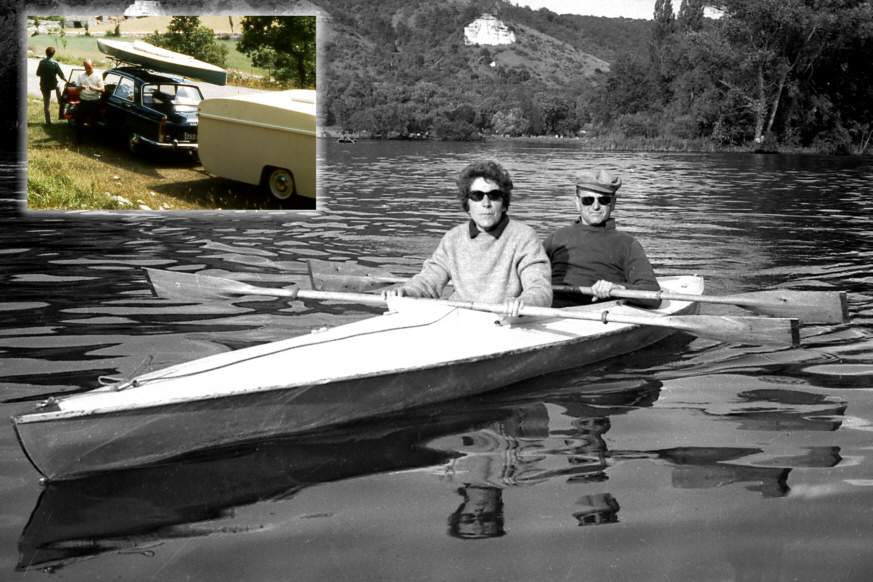

En 1964, Joseph

et Julienne achetèrent un kayak d’occasion rigide en bois et toile qui avait

été construit par un Ingénieur Maritime du Havre et qui avait des capacités

de navigation exceptionnelles. Avec lui ils profitèrent longtemps non

seulement de divers plans d’eau et de la Seine dans la région rouennaise, les

week-ends, mais aussi pendant leurs vacances, en Bretagne ou pour de belles

descentes sportives de rivières, telles l’Ardèche, le Lot... ou

ailleurs ! |

Photographies François-Xavier Bibert – Droits réservés

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Louis ANDREI et Marcel BLANC |

Louis ANDREI, Marcel BLANC, Robert TRACHE et

Joseph BIBERT (*) 6 gazelles de Pelzein et une Genette (*) 11 novembre 1938 |

Joseph BIBERT et Marcel BLANC |

Photographies Joseph Bibert – Droits réservés

|

|

|

|

Photographies Joseph Bibert – Droits réservés

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Photographies

Joseph Bibert – Droits réservés

|

|

|

|

Contre-Torpilleur « L'épervier » (classe

« Aigle ») - Aviso «D'Iberville » au second plan - 1939 |

Paquebot italien « Italia » - 1937 |

|

|

|

|

Contre-Torpilleur « L'épervier » (classe

« Aigle ») - 1939 |

Destroyer britannique HMS H49

« Diana » Escorte de l’« Enterprise » – Départ

du Négus - 5 mai 1936 |

|

|

|

|

Paquebot non identifié |

Rade de Djibouti |

|

|

|

|

Boutre dans le golfe de Tadjourah |

Boutre rentrant au port |

Collection ou photographies Joseph Bibert – Droits réservés

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Photographies Joseph Bibert – Droits réservés

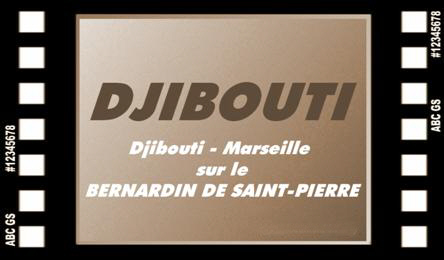

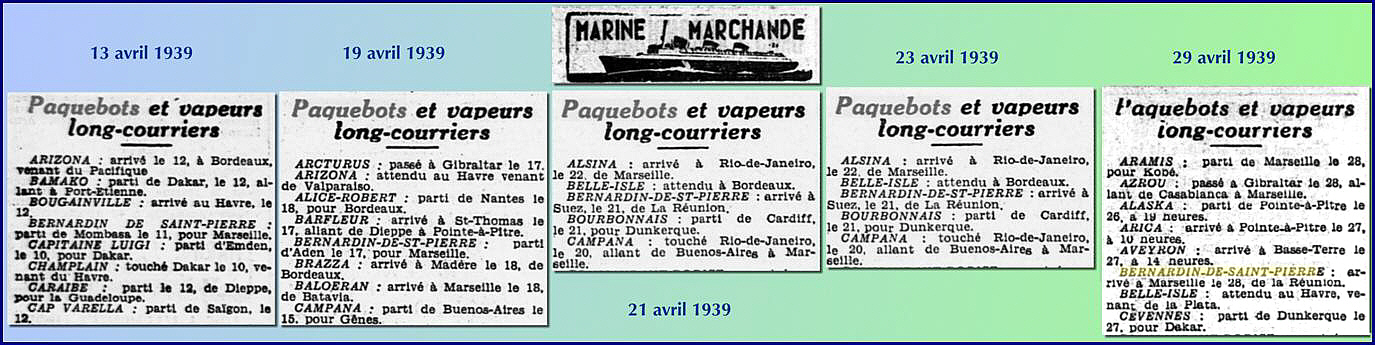

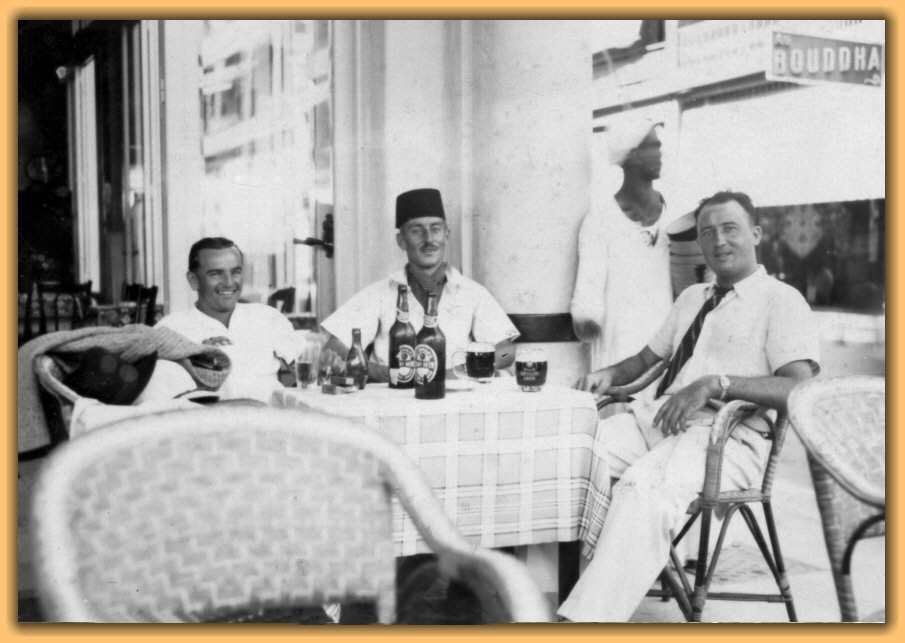

RETOUR EN FRANCE – 17 au 27 AVRIL 1939

|

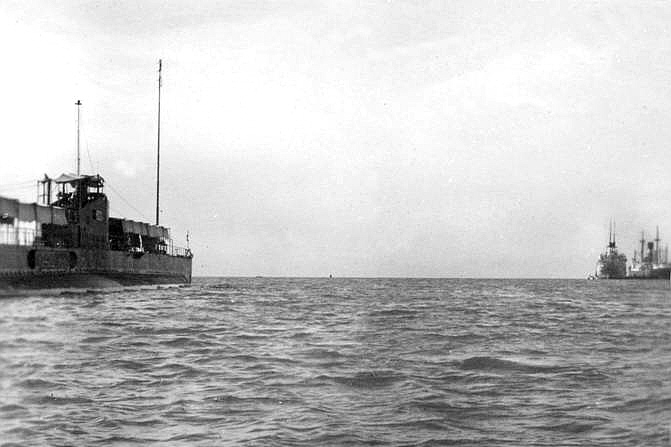

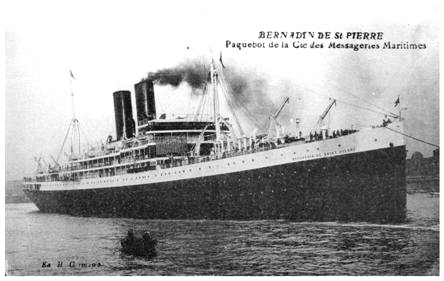

17 avril 1939 Golfe de Tadjourah : Joseph BIBERT, nommé sergent-chef le 1er janvier

1939, quittant Djibouti après son séjour de 2ans 1/2

Sur le « Bernardin de Saint-Pierre »

- Arrivée à Port-Saïd Phare de Suez avant l'entrée du canal |

|

|

|

|

|

|

|

Paquebot et cargo sur la mer rouge |

||

|

|

|

|

|

Arrivée à Port-Saïd |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

En mer Méditerranée avant l’arrivée à

Marseille avec une famille d’amis également en fin de séjour Joseph a revêtu la tenue d’hiver de l’Armée de

l’Air – Il porte ses nouveaux galons de sergent-chef – A noter : les

chaussures parfaitement cirées !!! |

||

Photographies Joseph Bibert – Droits réservés

Dernier souvenir de l’escale de Port-Saïd...

Collection Joseph Bibert – Droits réservés

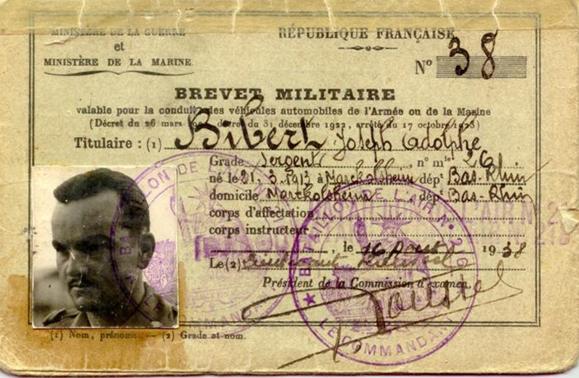

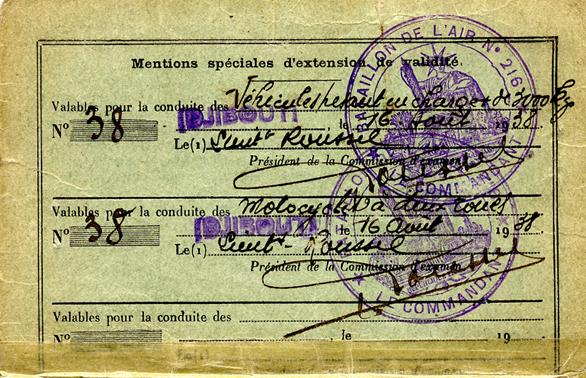

ÉPILOGUE – BOÎTE À SOUVENIRS

En

août 1938, Joseph BIBERT obtint son permis de conduire militaire,

originellement valide sur le territoire de la Côte Française des Somalis et

uniquement pour les véhicules militaires. Mais une « tolérance »

officielle permettait à l’époque d’utiliser partout un permis militaire, si on

le présentait en même temps qu’une carte d’identité... militaire. Ce qu’il fit

pendant de nombreuses années après la guerre, aussi bien en France qu’en

Allemagne où il fut affecté de 1951 à 1956. Heureusement qu’il parlait bien

l’allemand, car la maréchaussée locale n’avait pas vu souvent un tel

document ; à l’occasion, leur embarras le réjouissait ! Ce n’est

qu’au moment de sa retraite militaire (25 ans de service) qu’il se fit délivrer

un permis réglementaire et qu’il rangea cette précieuse relique dans la boîte à

souvenirs...

C’est le lieutenant ROUSSEL (dont des photographies prises à Ali Sabieh

figurent plus haut dans cette page), qui signe ce document en tant que « Président de la

commission des permis de conduire »

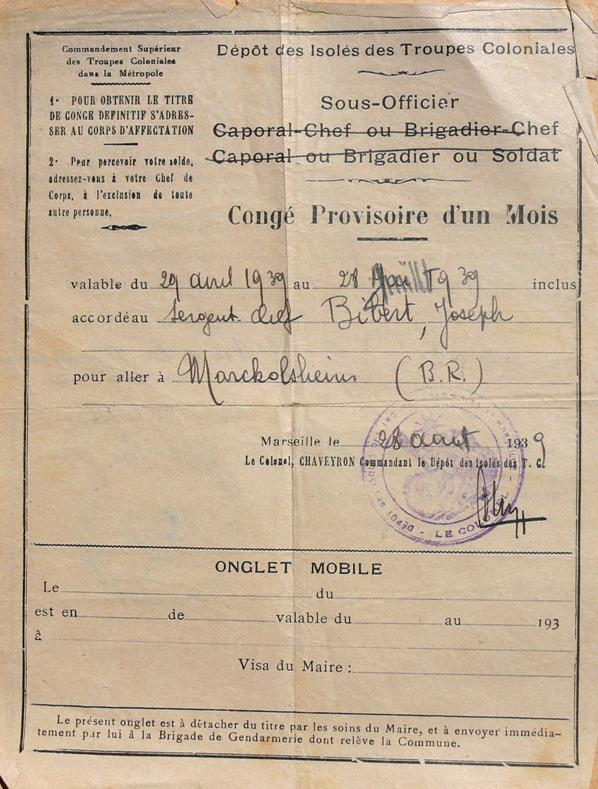

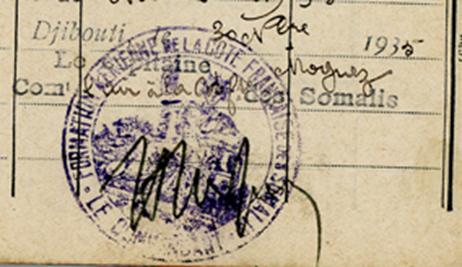

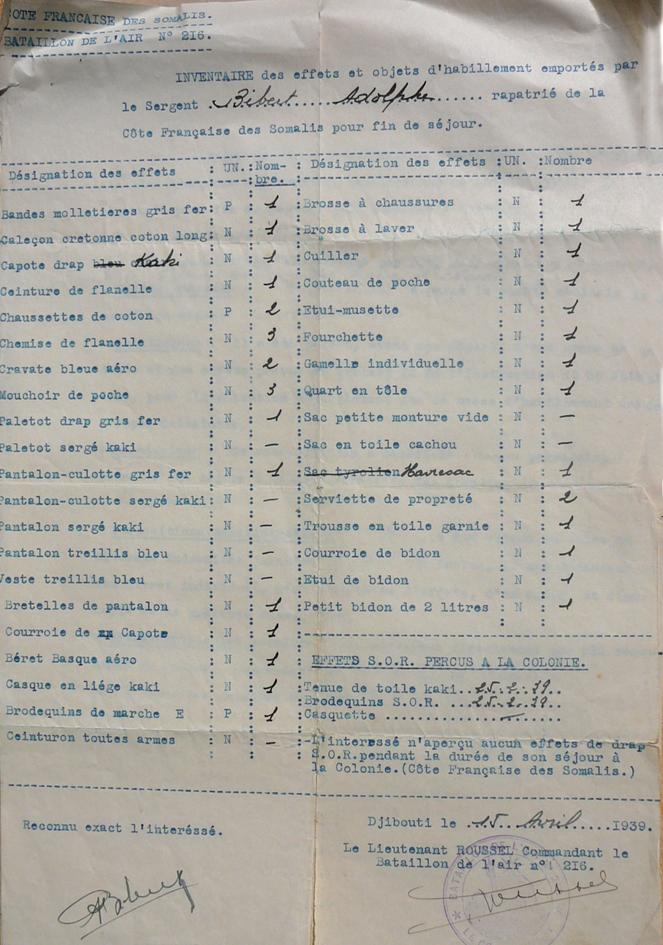

Le 15 avril 1939, le lieutenant ROUSSEL,

maintenant commandant du « Bataillon

de l’Air 216 », établit les documents qui ont permis à Joseph d’être

« rayé des comptes » de cette unité à compter du 17 avril, date de

son embarquement sur le « Bernardin de Saint-Pierre », dont l’« Attestation » ci-dessus. Il

avait été inscrit sur la liste d’avancement au grade de sergent-chef, JO du

22/2/1939, et nommé le 28/3/1939, pour prendre date au 1er janvier

1939. Les documents ci-dessus portent encore la mention « sergent », mais Joseph quitta la colonie avec ses

galons de « sergent-chef » déjà cousus sur sa tenue d’hiver, comme on

peut le voir sur la photo prise sur le paquebot avant son entrée à Marseille,

fier de la porter pour aller retrouver sa famille à Marckolsheim, son village

natal en Alsace.

Lire une

biographie de Félicien Roussel

« L’inventaire

des effets et objets d’habillements » qu’il emporta avec lui est tel la liste du célèbre poème

« Inventaire » de Jacques Prévert ! Et le cadenas ramené de

Djibouti qui n’y figure pas (photo

ci-dessous), a été également conservé dans la boîte à souvenir !

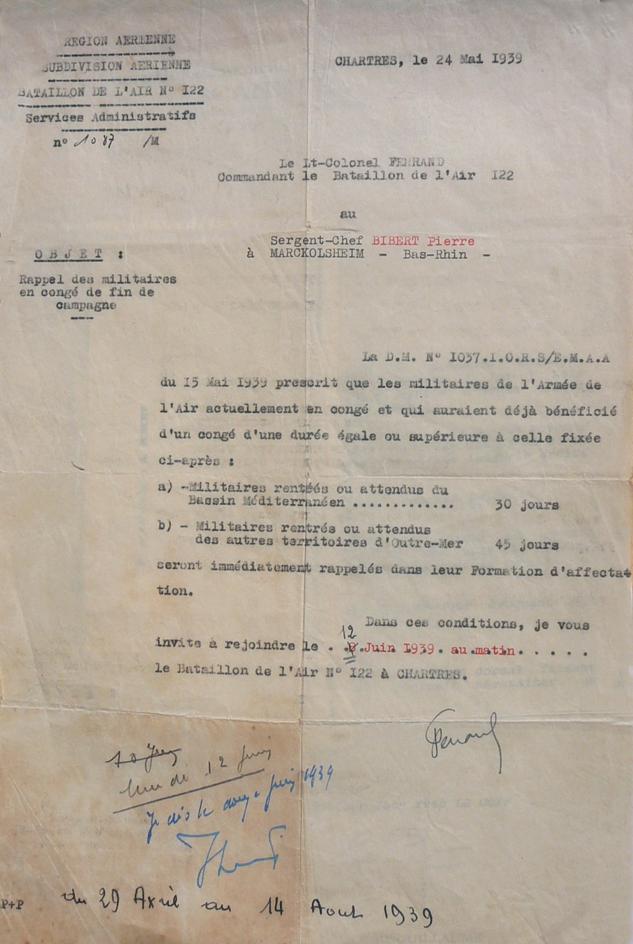

Avant de rejoindre sa nouvelle unité, le Groupe

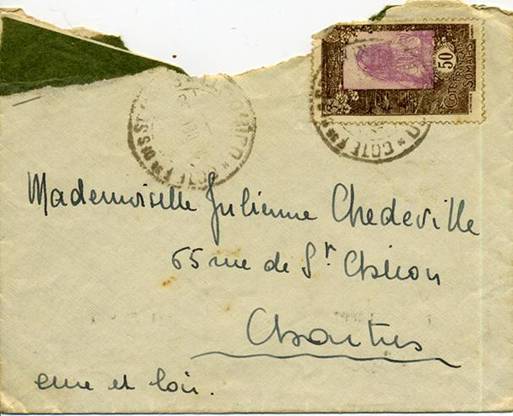

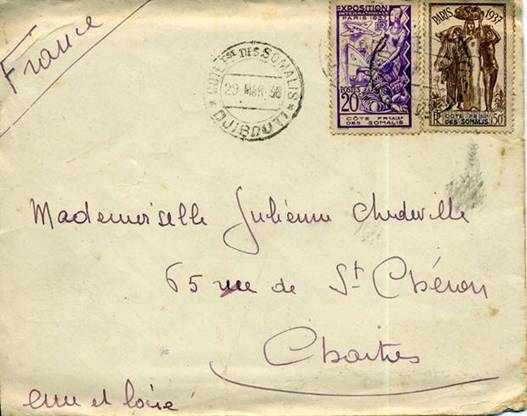

de chasse GC III/6 qui venait d’être constitué à Chartes, ville natale de sa

« promise », Julienne CHÉDEVILLE, Joseph, qui n’avait demandé aucune

permission pendant ses 2 ½ ans passés à Djibouti, cumulait 3 mois et 17 jours

de congés, à prendre du 24 avril (date d’arrivée prévue à Marseille) au 14 août

1939. Le bateau n’y étant arrivé que le 28, Joseph bénéficia donc de quatre

jours de « croisière

d’agrément » sur la Méditerranée au titre de ses congés !...

|

|

|

Mai 1939 – Joseph BIBERT devant la maison familiale de

Marckolsheim, qui sera détruite par les bombardement allemands un an plus

tard...

Sa mère Elisabeth, veuve de guerre, sa tante Stéphanie et son

oncle Gustave BIBERT et sa sœur Elisa qui a mis au monde Marie Jeanne BIBERT le

27 janvier 1938.

Joseph va profiter de ses congés raccourcis pour faire quelques

belles photographies de sa petite nièce...

Photographies Joseph Bibert – Droits réservés

... et rien n’étant vraiment simple de « Dépôt des Isolés des Troupes

Coloniales », auquel il a dû se présenter à Marseille, lui a remis un « Congé provisoire d’un mois »

valable du 29 avril au 29 août 1939 !!! On ne sait trop qui a remplacé

plus tard Août par Juillet...

... mais 4 ou 3 mois, cela n’a guère

d’importance, la guerre s’approchait, l’Armée de l’Air avait besoin de ses

hommes, et les congés de ceux qui rentrent d’outre-mer ont été réduits d’office

à 45 jours. Joseph a été convoqué au « Bataillon

de l’Air N°122 à Chartres » pour le 8 juin 1939. Un calcul très savant

a permis de décaler cette date de 4 jours, pour la porter au12 juin,

surcharge anonyme confirmée par la mention « Je

dis le douze juin 1939 » et une signature tout aussi anonyme...

Cette fois-ci, les « grandes vacances

à Djibouti » de Joseph étaient définitivement terminées !

Joseph BIBERT – Chevalier du Nichan el Anouar le 15 janvier 1952

Informations sur l’ordre du

Nichan el Anouar

Enveloppes de lettres expédiées en 1937 et 1938 par le

sergent-chef Joseph BIBERT de Djibouti

Image partielle de la carte « L’EMPIRE

FRANÇAIS DANS LE MONDE » (1930/1935) que Joseph BIBERT avait achetée

au moment de son engagement dans l’Armée de l’Air

Cette carte est

devenue introuvable – Les petits Français n’ont plus la chance d’entendre

parler de cette période à l’École, réécriture de l’Histoire oblige !

Reconstitution

haute définition de la carte « L’EMPIRE FRANÇAIS DANS LE MONDE»

(1930/1935)

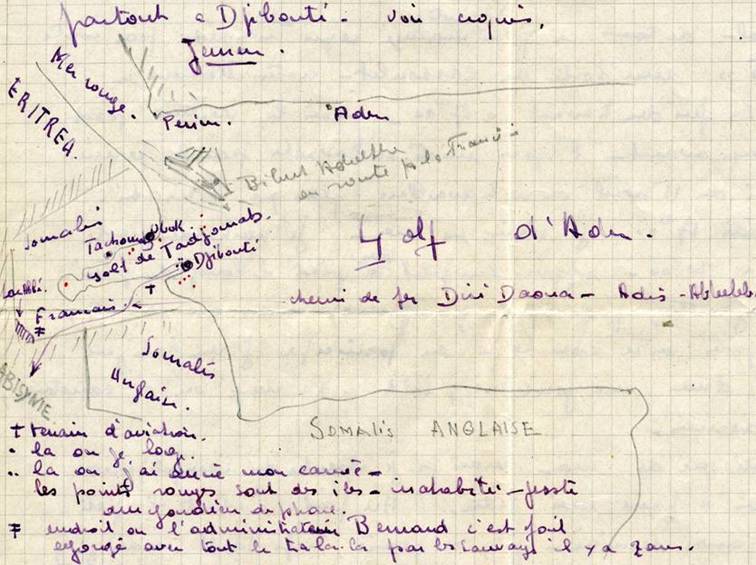

Carte de

Djibouti dessinée par Joseph (Adolphe) BIBERT sur une de ses lettres

« Bibert Adolphe en route pour la France (sur son kayak !)

-Chemin de fer Diri Daoua – Addis Abbeba

Terrain d’aviation - Là où je loge - Là où j’ai arrimé mon canoë

Les points rouges sont des îles inhabitées : juste un gardien de

phare

Endroit ou l’administrateur Bernard c’est fait égorgé avec tout le

tralala par les sauvages il y a deux ans »

Livres de la

bibliothèque personnelle de Joseph BIBERT ayant été achetés à Djibouti et

ramenés en 1939 (sauf Charas) :

Henri Jourdain et Christian Dupont : d’Obock à Djibouti

Georges- Félix Frantz : Djibouti œuvre française – Avant et après le

conflit Italo-Ethiopien

E. Albert de la Rüe : La Somalie Française

« Grands Lacs » : Revue générale des Missions. d'Afrique –

N°9 - Djibouti

Jacques Cartonnet : Nages

Henry de Monfreid : Les secrets de la Mer Rouge (1931)

Henry de Monfreid : La Croisière du Hachich (1933)

Henry de Monfreid : Les Guerriers de L’Ogaden (1936)

Henry de Monfreid : Abdi – L’homme à la main coupée (1937)

Henry de Monfreid : Charas (1947)

Deux poignards

somalis ramené de Djibouti par Joseph BIBERT en 1939

Nom des personnes figurant dans les archives

personnelles de Joseph BIBERT, qu’il a connues à Djibouti entre 1937 et 1939

|

GRADE |

NOM |

PRENOM |

FONCTION |

SOURCE |

|

sergent |

ANDREI |

|

|

Carnet de

vol |

|

|

ANDREI |

Louis |

|

Photographie |

|

|

BARREAUX |

François |

|

Photographie |

|

capitaine

|

BAUD |

|

Passager |

Carnet de

vol |

|

s/o

coloniale |

BAULT |

G. |

|

Photographie |

|

lieutenant |

BERTHOLIN |

|

Pilote |

Carnet de

vol |

|

capitaine |

BILBAULT |

|

Pilote |

Carnet de

vol |

|

adjudant |

BLANC |

|

|

Carnet de

vol |

|

|

BLANC |

Marcel |

Photographie |

Photographie |

|

sergent |

BRAYER |

|

Passager |

Carnet de

vol |

|

|

BUFFIER |

Jean |

Chemin de

fer |

Photographie |

|

E.d.V. |

CARLI |

|

Passager |

Carnet de

vol |

|

lieutenant |

CORBEAU |

|

Pilote |

Carnet de

vol |

|

lieutenant |

COULLOMB |

|

Passager |

Carnet de

vol |

|

a/c |

CURTHELEY |

|

Pilote |

Carnet de

vol |

|

capitaine |

DAMAND |

|

Passager |

Carnet de

vol |

|

capitaine |

DANIAUD |

|

Passager |

Carnet de

vol |

|

|

DANZAS |

|

|

Photographie |

|

s/c |

DEMAIMAY |

|

|

Carnet de

vol |

|

adjudant |

DESSAULT |

|

Pilote |

Carnet de

vol |

|

sergent |

DUPLEICH |

|

|

Carnet de

vol |

|

s/c |

ERNST |

|

Pilote |

Carnet de

vol |

|

capitaine |

FILIPPI |

|

Passager |

Carnet de

vol |

|

|

FOULON |

|

|

Photographie |

|

sergent |

GATISSOU |

|

Carnet de

vol |

|

|

s/c |

GAUTIER |

|

|

Carnet de

vol |

|

s/c |

GIOCANTI |

|

Pilote |

Carnet de

vol |

|

|

GIOCANTI |

François |

|

Photographie |

|

lieutenant |

GUENNEC |

|

|

Photographie |

|

lieutenant |

GUÉRIN |

|

Pilote |

Carnet de

vol |

|

sergent |

GUICHARD |

|

Mécanicien |

Carnet de

vol |

|

sergent |

JALLEY |

|

|

Carnet de

vol |

|

|

JAPY |

André |

Raid

Paris-Saïgon |

Photographie |

|

|

KUCHENBROD |

Jacques |

Aviso d’Iberville |

Carnet

d’adresses |

|

E.d.V. |

LANDREAU |

|

Passager |

Carnet de

vol |

|

s/c |

LE BEAU |

|

|

Carnet de

vol |

|

lieutenant |

LOEW |

Claude |

Pilote |

Carnet de

vol |

|

lieutenant |

MASSE |

|

|

Carnet de

vol |

|

sergent |

NIVLET |

|

Radio |

Carnet de

vol |

|

capitaine |

MOGUEZ |

|

Pilote |

Carnet de

vol |

|

s/c |

POILANE |

|

Pilote |

Carnet de

vol |

|

lieutenant |

ROUSSEL |

Félicien |

|

Photographie |

|

sergent |

TRACHET |

|

Mécanicien |

Carnet de

vol |

|

|

TRACHET |

Robert |

|

Photographie |

|

caporal |

TRUFFERT |

|

Passager |

Carnet de

vol |

|

a/c |

VANTILLARD |

|

Pilote |

Carnet de

vol |

|

|

VAURY |

René |

|

Carnet

d’adresses |

Pour prendre contact avec F-X. BIBERT

Eliminer NOSPA M de l’adresse email

|

Message du

3 février 2016 de M. Frédéric DOMBLIDES Concernant

votre site et le tableau du personnel à Djibouti réalisé à partir des archives

de votre père, je suis en mesure de vous apporter quelques éléments

complémentaires, car je travaille à identifier les personnels affectés à

Djibouti et à retracer leurs carrières : - Capitaine pilote BILBAULT Louis François

Marius, affecté sur place en juillet 1937

comme commandement de l'air en CFS, - Lieutenant pilote CORBEAU M.P.H., affecté au 2ème semestre 1935, - Sergent-chef pilote ERNST Jules, - Sergent mécanicien GATISSOU René, affecté en 1938, s'évadera en avril 1941 pour

rejoindre les alliés; Compagnon de la Libération, - Lieutenant pilote GUÉRIN R., affecté fin 1936, commandera l'escadrille en 1938, - Capitaine pilote MOGUEZ Henri, prendra le commandement de l'air en CFS (1935-1937). Message du

19 février 2019 de M. Franck ROUMY J'ai

les informations suivantes : - Lieutenant BERTHOLIN, adjudant-chef, embarqué à Marseille le 5/11/1936, arrivé

à Djibouti 10 jours plus tard. Promu au grade de lieutenant le 16/06/1937.

Rapatrié fin de séjour: embarqué le 17/11/1938 à Djibouti et débarqué à

Marseille le 28. |

Éléments biographiques de quelques aviateurs présents à Djibouti

avant-guerre dont on a pu retracer une partie de la carrière

Portraits

d’Aviateurs de Djibouti

Suite de la carrière militaire de Joseph

BIBERT : guerre 1939/1945

Les

hommes du Groupe de Chasse GC III/6

La retraite militaire de Joseph BIBERT

22 ans à la T.R.T. de

Déville-lès-Rouen :1956/1978

Pages annexes dont des liens sont placés tout au

long de cette page

Textes de Jean d’Esme et de Edgar Aubert de la Rüe :

Deux

récits de voyage à Djibouti en 1928 et 1939

Article de l’hebdomadaire « Les Ailes » consacré

à « L’aviation italienne et française à Djibouti » pendant et après

la conquête italienne de l’Éthiopie :

Article de l’hebdomadaire « Les Ailes » consacré

à l’exploit d’André JAPY de décembre 1937 :

« Les Ailes » du 9 décembre 1937

Pour mieux comprendre les conditions de vie et le travail

des aviateurs de Djibouti :

63 heures au-dessus de Djibouti en 52 vols :

Carnet

de vol de Joseph Bibert

L’histoire de la Décoration du Nichan El-Anouar :

Informations sur l’ordre du

Nichan el Anouar

Restauration

des photographies, recherches, rédaction, mise en page :

François-Xavier BIBERT – 2008/2019

Mise en

ligne :

Février 2019

Merci à

Franck ROUMY et Frédéric DOMBLIDES pour leur aide précieuse.

Reproduction interdite conformément à la loi française sur des

droits d’Auteur

AVRIL 2019

|

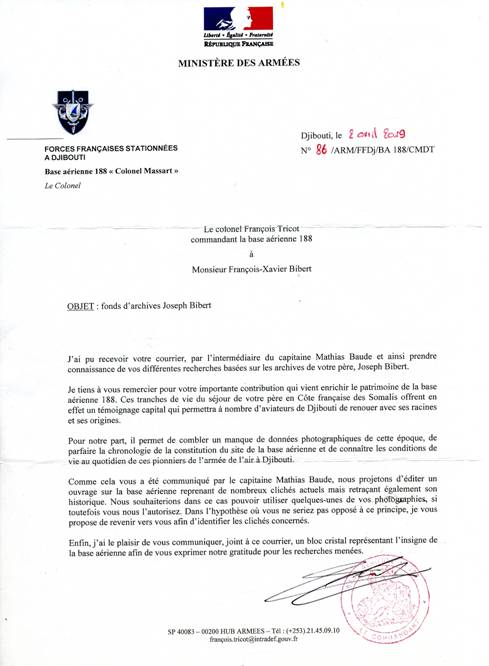

|

MINISTÈRE DES ARMÉES FORCES FRANÇAISES

STATIONNÉES À DJIBOUTI Base aérienne 188

« Colonel Massart » Djibouti, le 2 avril 2019 Le colonel François Tricot Commandant la base aérienne 188 à Monsieur François-Xavier Bibert OBJET : fonds d'archives Joseph Bibert J'ai pu recevoir votre courrier, par l'intermédiaire du capitaine Mathias Baude et ainsi prendre connaissance de vos différentes recherches basées sur les archives de votre père, Joseph Bibert. Je tiens à vous remercier pour votre importante contribution qui vient enrichir le patrimoine de la base aérienne 188. Ces tranches de vie du séjour de votre père en Côte française des Somalis offrent en effet un témoignage capital qui permettra à nombre d'aviateurs de Djibouti de renouer avec ses racines et ses origines. Pour notre part, il permet de combler un manque de données photographiques de cette époque, de parfaire la chronologie de la constitution du site de la base aérienne et de connaître les conditions de vie au quotidien de ces pionniers de l'armée de l'air à Djibouti. Comme cela vous a été communiqué par le capitaine Mathias Baude, nous projetons d'éditer un ouvrage sur la base aérienne reprenant de nombreux clichés actuels mais retraçant également son historique. Nous souhaiterions dans ce cas pouvoir utiliser quelques-unes de vos photographies, si toutefois vous nous l'autorisez. Dans l'hypothèse où vous ne seriez pas opposé à ce principe, je vous propose de revenir vers vous afin d'identifier les clichés concernés. Enfin, j'ai le plaisir de vous communiquer, joint à ce courrier, un bloc cristal représentant l'insigne de la base aérienne afin de vous exprimer notre gratitude pour les recherches menées. |

|

|

|

JUIN 2020

|

|

MINISTÈRE DES ARMÉES FORCES FRANÇAISES

STATIONNÉES À DJIBOUTI Base aérienne 188

« Colonel Massart » Djibouti, le 10 juin 2020 Le colonel François Tricot Commandant la base aérienne 188 à Monsieur François-Xavier Bibert OBJET : parution du livre « Aviateurs en terre djiboutienne » P. JOINTE : 1 exemplaire de l’ouvrage J'ai plaisir à vous faire parvenir un exemplaire du

nouveau livre de la base aérienne 188 « Colonel Massart »,